戦国大名・加藤清正公が1607年(慶長12年)に築いた名城・熊本城。熊本市中心部の小高い丘に建つこの城は、市民の心のよりどころとして愛されてきました。

1877年(明治 10年)の西南戦争で焼失してしまった熊本城天守閣は、1960年(昭和 35年)に大林組が再建し、現在に至っています。

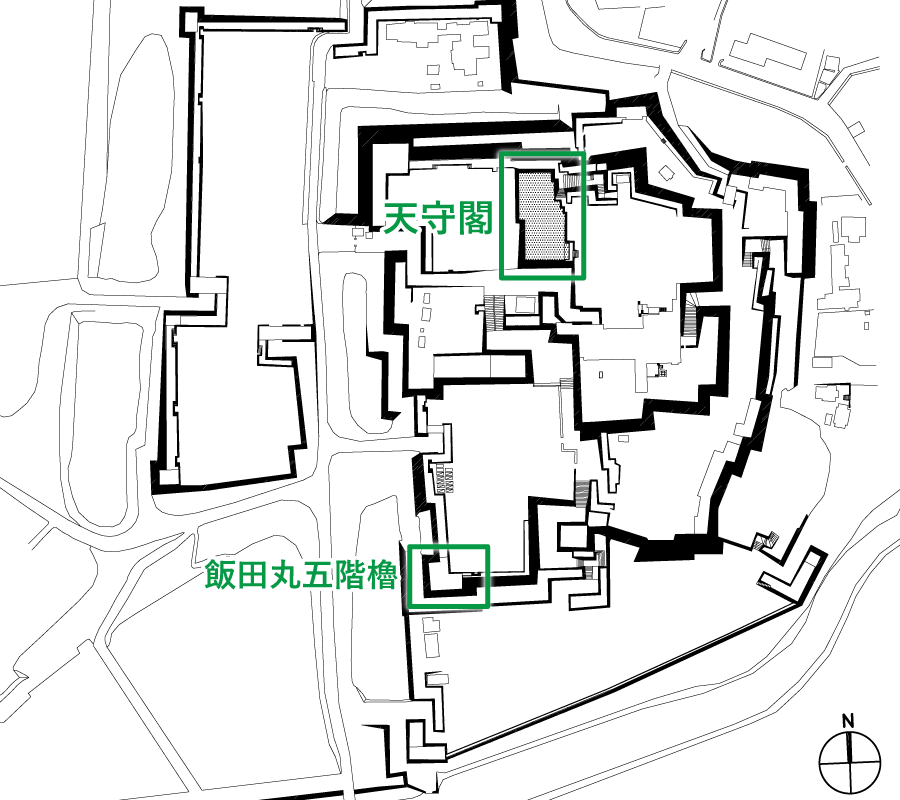

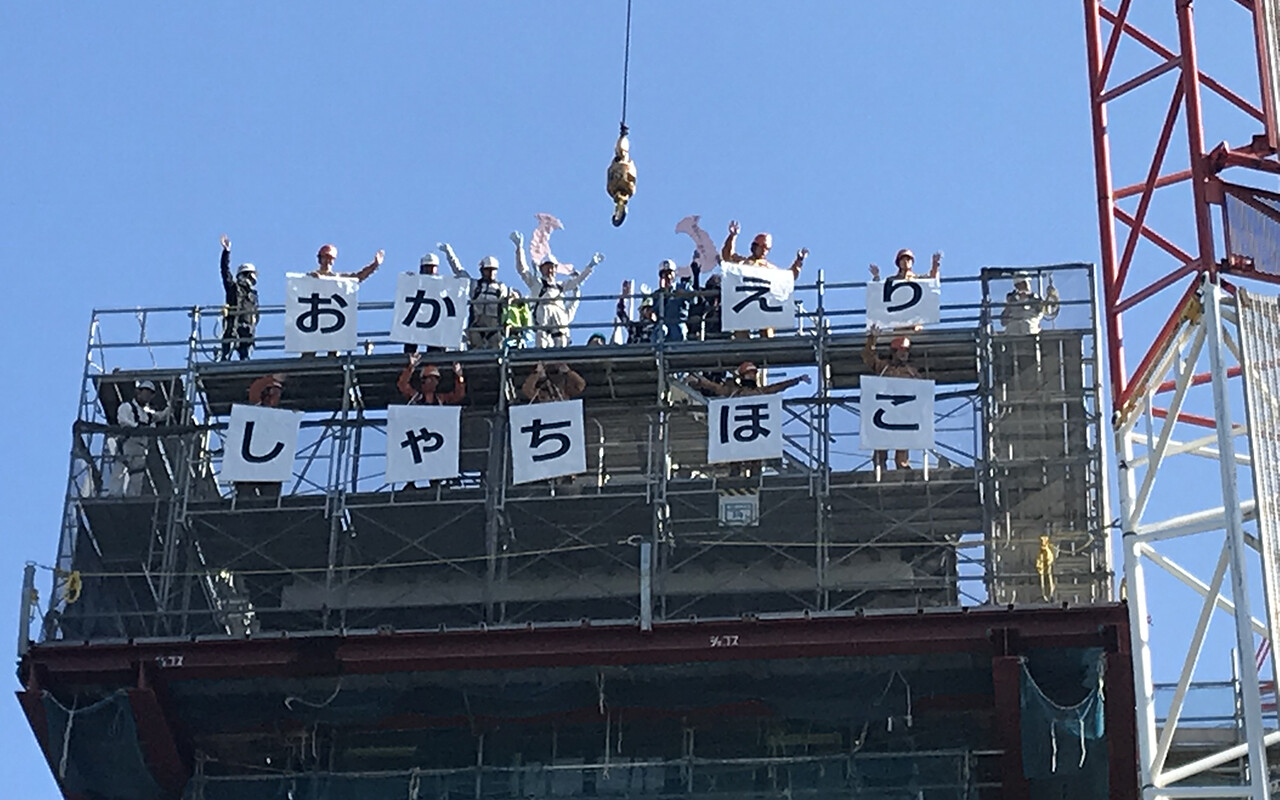

その後2016 年(平成28年)4月 に発生した熊本地震が再び熊本城を襲い、石垣や塀、建造物にも甚大な被害が出ました。復興のシンボルとなるべく、市民をはじめ国内外からも多く寄せられた復旧を望む声――大林組は、熊本城天守閣復旧整備事業、飯田丸五階櫓倒壊防止緊急対策工事を担当し、補強・安全対策を施したうえで、震災前の外観を復元しました。

築城から400年以上の間、幾度も災害に見舞われながらも、そのたびに藩主や市民の手で修復・復旧され、よみがえってきた熊本城。その天守閣復旧プロジェクトの全貌をご紹介します。

強い熊本城としてよみがえるための耐震補強

熊本城の敷地内で最も高いところに建つ天守閣。「大天守」と「小天守」から構成され、石垣を含む地盤面以下は国の特別史跡に指定されています。

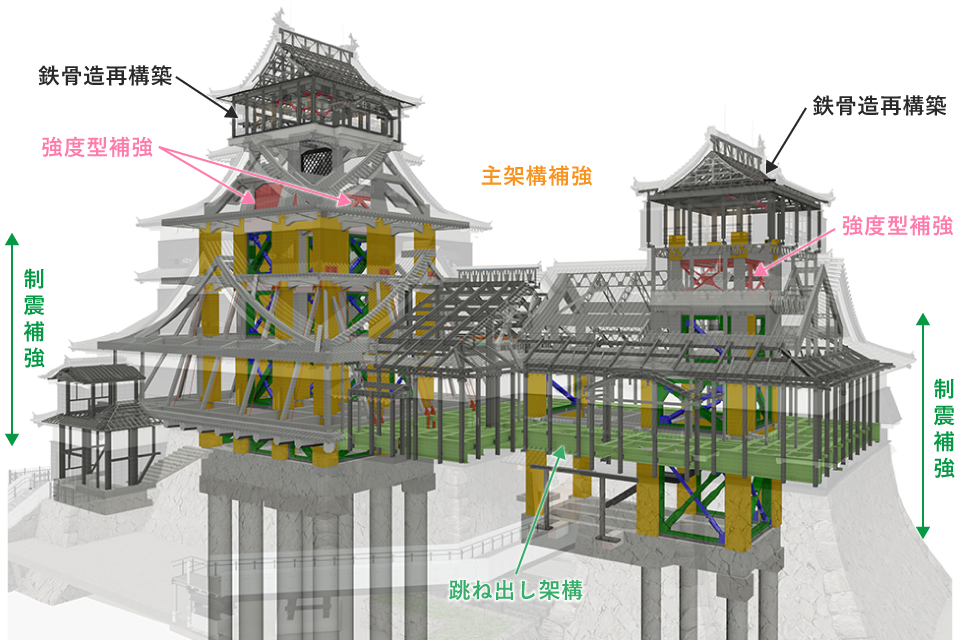

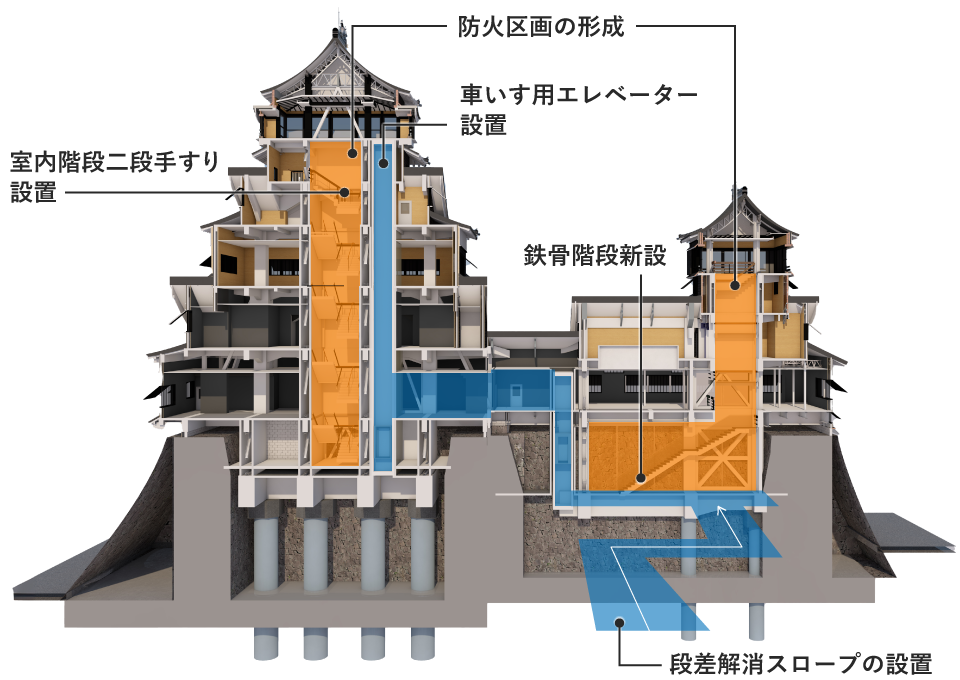

地盤面以下で建物を支えている深礎杭の地震時負担が増加することが懸念されたため、上部構造で地震エネルギーを吸収する制震補強を取り入れました。

地震による損傷が大きかった最上階は鉄骨を用いて新たに構築し、階高3m程度の中間階は、3Q-Brace(サンキューブレース)や3Q-Wall(サンキューウォール)などの技術によって強度指向型補強を施すなど、高さや場所ごとに最適な工法を採用しました。

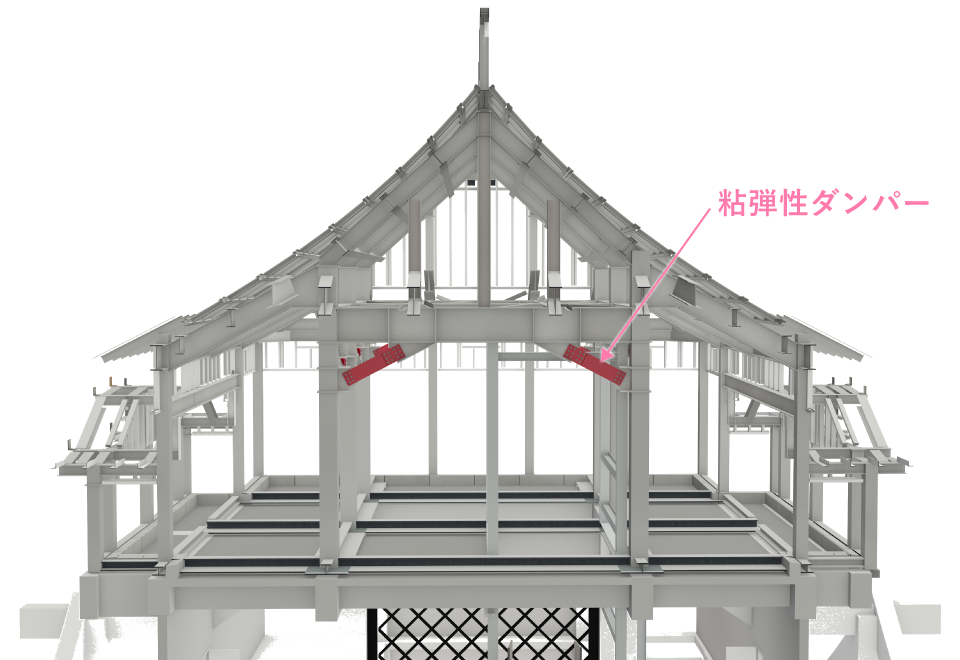

また、展示施設となっている内部の回遊性を確保しながら高い耐震性能を得るために、最小限の面積で設置できるクロスダンパーを開発しました。

外観を忠実に復元する

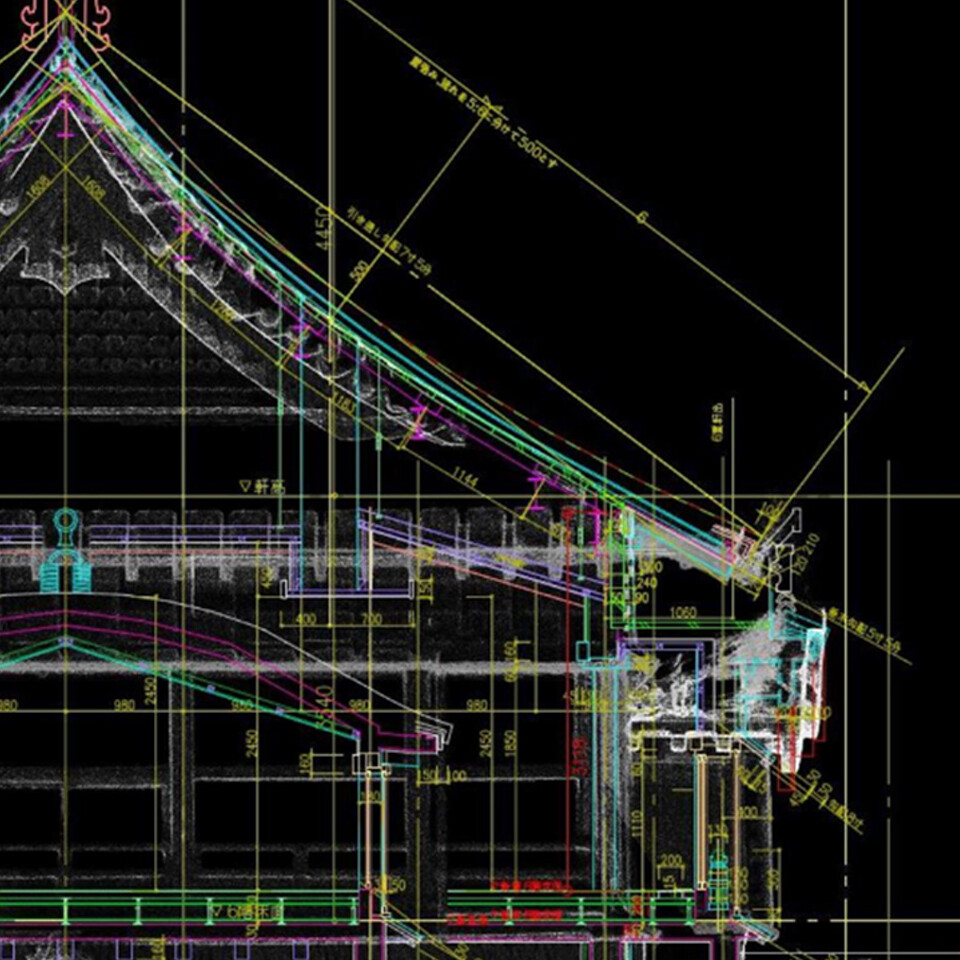

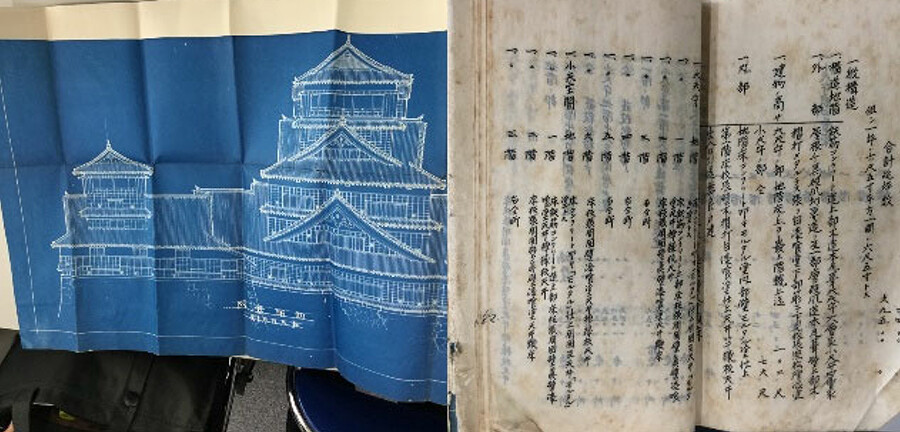

既存の古図面では、大天守最上部の断面図が一枚しか残っておらず、また震災の被害を受けて瓦が落ちてしまっていたため、震災前の屋根がどの程度の反りでどのような形状であったかは不明でした。

天守閣の復元にあたっては、3D測量した外観・内観の点群データを積極的に活用。大天守を忠実に復元するために、古図面から作成した断面詳細図と点群データを基にした設計図を重ね合わせて検討し、1960年当時の姿通りの復元ができているかを確認しました。

1960年の天守閣再建

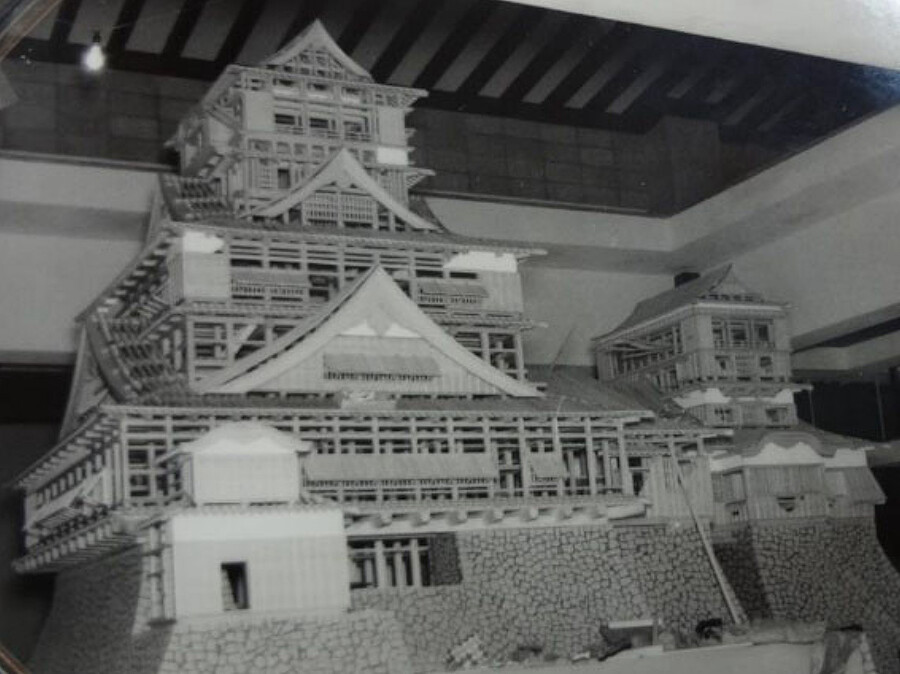

1960年に天守閣を再建した際の構造設計では、既存の古図面と西南戦争以前に撮影された写真にゆがみ補正をかけ、当時の姿をアナログで復元していました。

当時作成された天守閣の木造模型は、天守閣内で展示されています。

震災によって多くの瓦が損傷していたため、一つひとつ瓦を確認して再利用できるものを選定し、不足分は軽量化した土瓦を新たに用意し、組み合わせて使用しました。震災以前の資料を多数収集して外観再現に役立てるとともに、城郭構造に詳しい特別史跡熊本城跡保存活用委員会の意見も取り入れながら復元を進めていきました。

利用者の安全を守り、快適な空間をつくる

地震・火災発生時の安全を守る

熊本地震では、天守閣を支える石垣への被害が大きかったため、地下1階石垣の内部側に石垣の崩落防止フェンスを新たに設置し、利用者の安全に配慮しました。

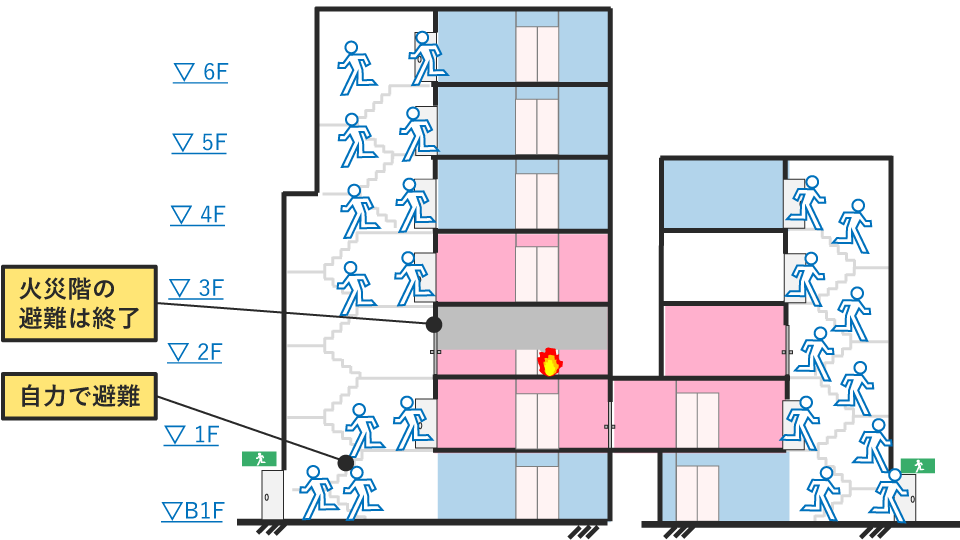

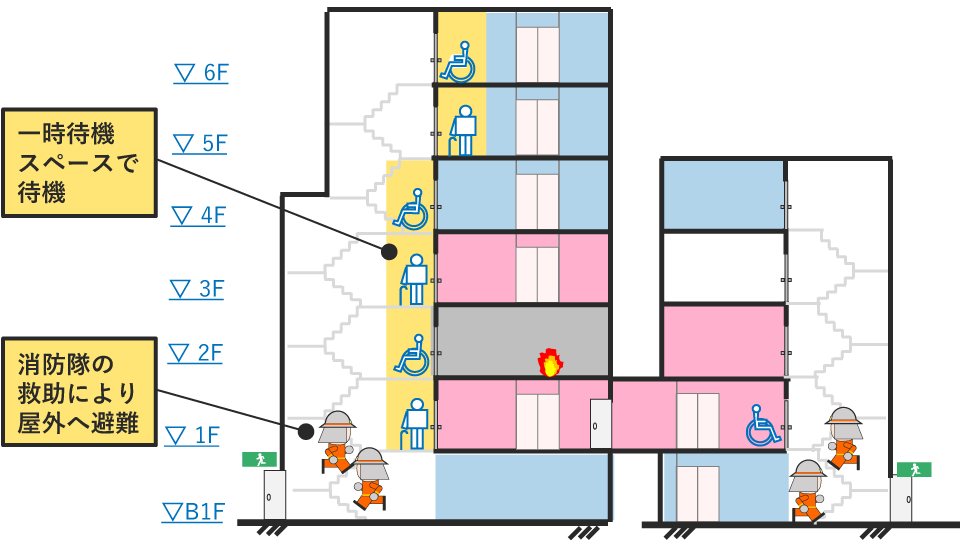

また、火災発生時に利用者が安全に屋外へ避難できるよう、階段部に防火シャッターを設置し、車いす利用者や高齢者などの要支援者の避難待機スペースを確保しました。要支援者は階段室に一時避難・待機し、消防隊が駆け付けるまでに健常者は階段にて避難完了。到着した消防隊が待機中の要支援者を救出するという避難シミュレーションを行い、火災時の安全性を飛躍的に向上させました。

快適な空間をつくる

復元に合わせて、バリアフリー動線も新たに設けました。スロープや車いす用エレベーターなどを新設しています。

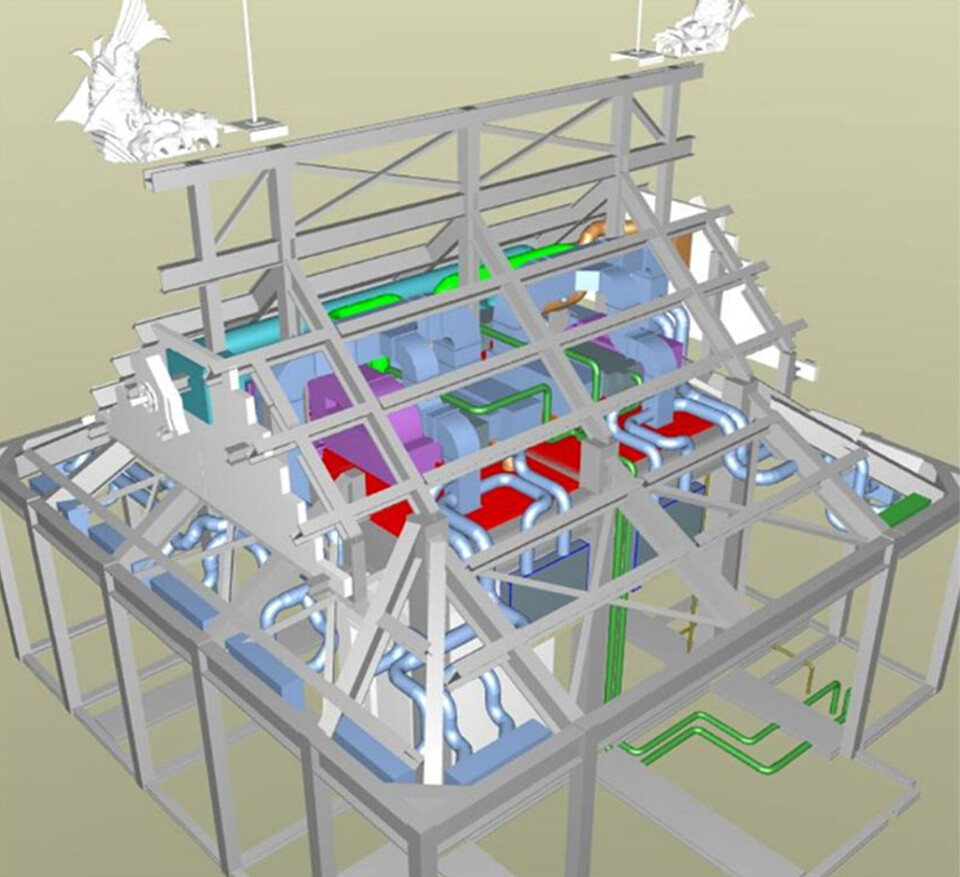

また、ダクトや配管、設備機器類を天守上部のコンパクトな機械室とシャフトに集約したことで、展示スペースを最大限確保しました。開館時間内にメンテナンス作業が生じた場合にも、利用者の移動や鑑賞を妨げることなく対応可能となり、展示施設としての機能向上を実現しました。

将来的には、改修工事などによる設備の拡張も容易に対応できるよう考慮しています。

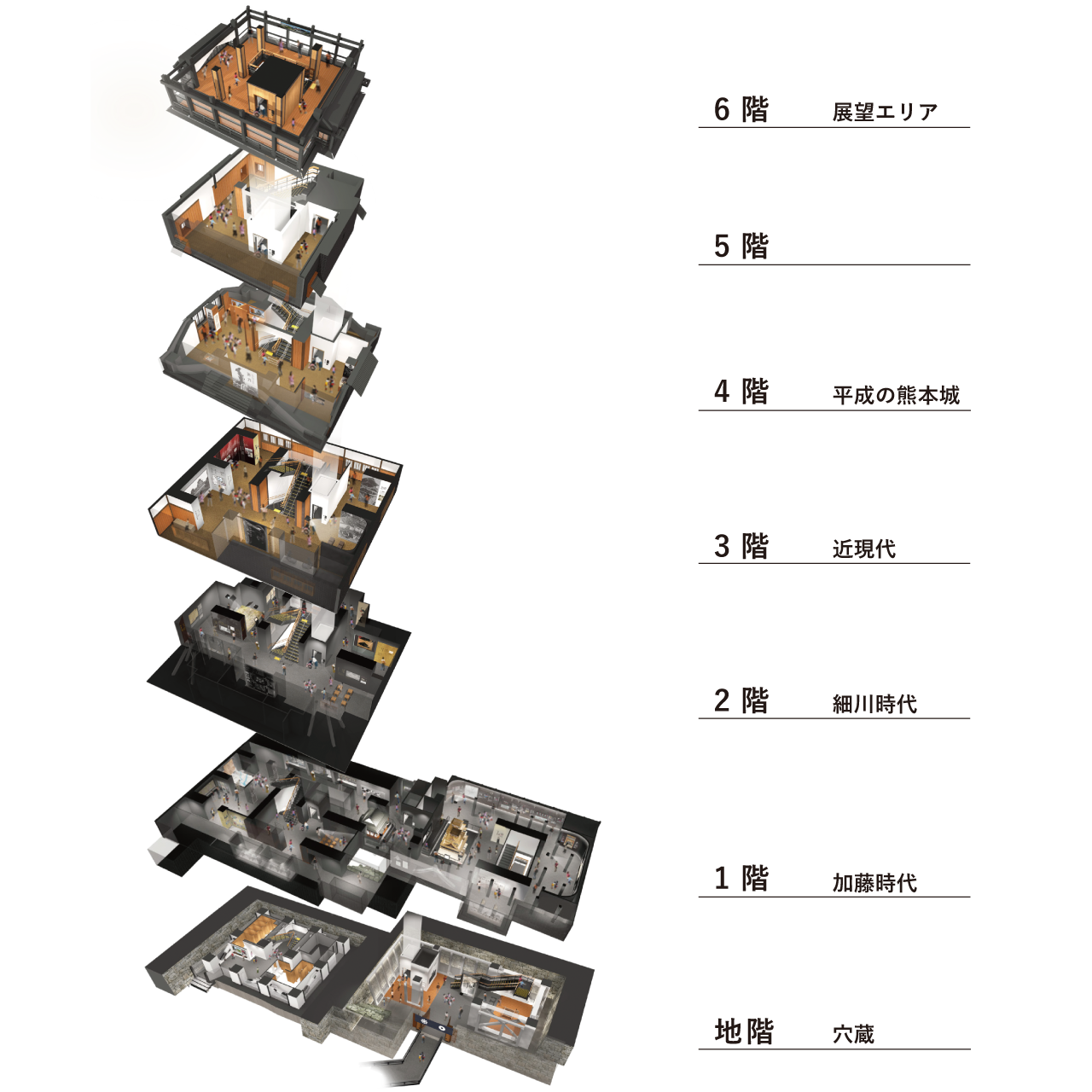

城内展示では、加藤清正によって建てられた熊本城天守が歴史の荒波の中で天災や焼失、再建といった出来事を経て、熊本のシンボルとして人びとの思いとともに現代にまで受け継がれてきたストーリーをデザインした

(動画再生時間:11分46秒)