2024年度土木学会賞を受賞しました

-

サステナビリティ

土木学会では、土木工学の進歩や土木技術者の資質向上を図り、社会の発展に寄与するためにさまざまな活動を行っており、国内外の優れた土木事業や新技術、さらには土木工学、土木事業に多大な貢献があったプロジェクトや個人などを表彰しています。

2024(令和6)年度の土木学会賞が発表され、20部門117件の受賞が決まりました。大林組は技術賞をはじめ多くの分野で選ばれました。

【2024年度土木学会賞 受賞概要】

技術賞

■大阪・関西万博に向けた埋め立て地盤での開削トンネルと泥土圧シールドの施工

大阪・関西万博の開催に向けて、会場となる大阪湾の人工島「夢洲」へのアクセスを目的とした地下鉄延伸工事を担当し、新駅となる夢洲駅と、線路部の地下構造物を建設しました。

軟弱な埋め立て地である夢洲の地盤には、水分を排出させる圧密促進用のドレーン材や、多くの地中構造物が存置されていました。そこで、駅部の開削トンネル工事においては、ヒービング(土留め壁の背面の土が内側に回り込み、掘削底面の隆起、周辺地盤の沈下が生じる現象)対策として、掘削底面下の地盤改良を行い、さらに土留め壁を押さえる支保工にハンマーストラット工法を採用し、広い作業空間を確保しました。

また、線路部のシールドトンネル工事においては、地中に存置されたドレーン材や鋼管矢板などの障害物を直接切断・切削できる特殊な機構をシールドマシンに装備し、さらに埋め立て地盤の沈下に追随できる弾性を有した継手(接合部)をセグメント(プレキャストコンクリート部材)に採用しました。

今回採用したさまざまな技術は、今後の軟弱埋め立て地盤でのトンネル建設への発展が期待され、高く評価されました。

■建設用3Dプリンターで製作したプレキャストブロックの大型土木構造物への適用-R3西湘海岸岩盤型潜水突堤整備工事-

神奈川・大磯町におけるR3西湘海岸岩盤型潜水突堤整備工事では、護岸の侵食被害を防止することを目的として、砂浜の回復を図る岩盤型潜水突堤の構築が計画されました。

しかし、突堤の先端部ブロックは3次元的に形状変化した構造であるため、従来の鋼製型枠を用いた工法では、プレキャストコンクリートの製作が困難でした。そこで、大林組が開発した建設用3Dプリンターと超高強度繊維補強セメント系複合材料「スリムクリート」による複合構造を用いることで、複雑な形状の先端部ブロックを製作しました。

今回の受賞では、3Dプリンターを本設の大型土木構造物に適用することは国内で初の試みであり、省人化・省力化技術の発展に大きく寄与するものとして評価されました。

■小土かぶり未固結砂質土のトンネル掘削における流砂現象の克服~首都圏中央連絡自動車道芝山トンネル~

芝山トンネルは、圏央道の千葉県内で、町道、ゴルフ場、農業用水管などの直下にあります。地質は未固結砂質土(砂を主成分とし、粒子同士が固まっていない状態の土)が主であるため、流砂現象による地山崩壊や、吹き付けコンクリートの付着不良、地表面沈下の発生などの恐れがありました。

そこで今回の工事では、現場での試験施工などにより、一つひとつ確実に課題を解決しました。

今回の受賞は、今後の類似工事の参考となるだけでなく、困難な条件下における都市トンネル工事の技術革新に寄与するものとして評価されました。

■福島県内除染に伴う除去土壌等を集中的に貯蔵する中間貯蔵施設事業

中間貯蔵事業は、東日本大震災で被災した東京電力福島第一原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された福島県内の土壌などを除染し、除染で発生した土壌や廃棄物を最終処分するまでの間(30年間)、安全かつ集中的に管理・保管する事業です。福島第一原子力発電所を取り囲む場所に整備されています。

中間貯蔵施設へ輸送される除去土壌などは、東京ドームの約11倍に相当する約1,400万m3(帰還困難区域のものを除く)あり、2024年3月までにおよそ7年もの期間を要して搬入をおおむね完了しました。

土壌の処分方法は前例のない技術で対応する必要があったため、「大型土のう専用破袋システム」や「土質判別システム」、土質改良材「サラサクリーン®」など、さまざまな技術開発をしたうえで対応した点が評価されました。

■東武伊勢崎線竹ノ塚駅付近の鉄道高架化(初めて特別区が事業主体になり、ミニ連立採用で早期に踏切解消を実現)

本プロジェクトは、最大57分間遮断されていた「開かずの踏切」を解消するため、足立区が初めて事業主体となって施行した連続立体交差事業です。

竹ノ塚駅南側の交差道路では、通常の空頭(高架下の高さ)4.7mを確保すると、東京メトロ車庫と高架駅を結ぶ入出庫線が接続できなかったため、大型車の通行を制限することで空頭を4.0mに抑える「ミニ連立」を採用し、課題を解消しました。

また、軟弱地盤かつ狭あいな施工敷地において、気泡混合軽量盛土工法や軽量の発泡ポリスチレンを使用するEPS工法などの仮設構造物、多軸台車による桁架設を活用することで、営業線への影響を最小限に抑えながら4線の営業線を高架に切り替えしました。

今回の受賞では、都市計画の見直しと設計・施工上の工夫により、わずか9年5カ月で、事業延長1.7kmの複々線高架化と踏切の解消を実現した点が評価されました。

環境賞

■車両積載物の放射能濃度測定技術「TRUCKSCAN」の開発

従来、放射性物質を含む除去土壌などの放射能濃度の判定を行うために、大型土のう袋に入った除去土壌を1袋ずつ測定していました。そこで大林組は、迅速かつ高精度に測定・記録できる「TRUCKSCAN(トラックスキャン)」を開発しました。

この技術は、大型土のう袋を輸送車両に複数積載したまま、袋単位の放射能濃度を複数同時に、かつ高精度で測定・記録できる技術であり、放射性計測の安全性や作業効率化を実現した点が評価されました。

各分野の専門家らの協力を得ながら、それまで世の中になかった放射能濃度測定装置の開発に取り組み、実証事業や中間貯蔵大熊3工区での採用・改良を経て、飯舘再生事業では約25万袋を測定し、測定時間の短縮などに寄与しました。

田中賞

■東名多摩川橋の大規模更新

東名多摩川橋は、東名高速道路の多摩川にかかる、交通量が1日当たり約10万台に上る橋です。その床版取り替え工事では渋滞の回避による社会的影響の最小化が求められましたが、車線数維持のために通常行う路肩の拡幅は、近隣の用地制約により困難でした。

今回の工事では、「スリムファスナー」「スリムNEOプレート」「スリムトップ」「ハイウェイストライダー」などの技術を活用することで、工事中も車線数を維持しながら床版を更新しました。

今回の受賞では、首都圏の重交通6車線区間では日本初となる床版取り替え工事において難易度の高い工事を短期間で成し遂げたことと、延べ労働123万時間で労働災害0を実現したことが高く評価されました。

技術開発賞

■超速硬型の超高性能繊維補強セメント系複合材料(スティフクリート®)を用いた床版上面増厚工法の開発

高速道路における既設床版の疲労耐久性の向上や再劣化防止を目的とする床版上面増厚工法の材料として、超速硬型UHPFRC「スティフクリート」を開発しました。この材料は、道路勾配に対応して早期に交通開放が可能で、車載型プラントおよび運搬・敷きならし機械を用いることで、1車線規制内で製造から敷きならしまでの工程を完結できます。

本技術の開発は、再劣化防止に優れた長期耐久性を持つUHPFRCの適用拡大に大きな前進をもたらすものとして評価されました。

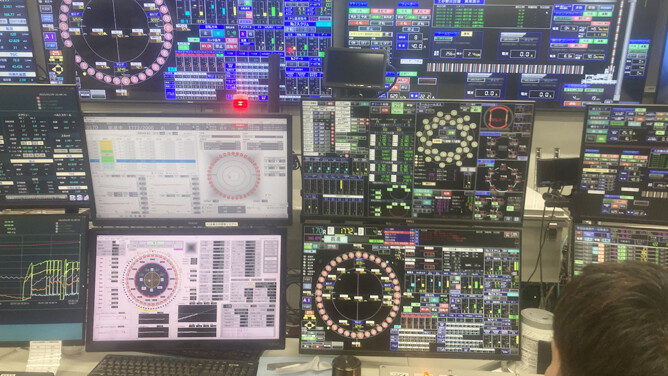

■シールド完全自動運転技術の開発-「方向制御技術」と「切羽安定制御技術」の統合システム化-

シールドトンネル工事における「シールド完全自動運転技術」は、方向制御技術と切羽安定制御技術を統合してシステム化したものです。

方向制御技術は、坑内自動測量技術、自動掘進指示書作成技術、AI自動方向制御技術で構成され、これら各技術を連携させることで掘進方向管理を自動化しています。また、切羽安定制御技術は、添加材自動制御技術と切羽土圧自動制御技術で構成され、掘進中のデータを自動で取得して分析し、最適値に制御することで、切羽の安定保持を自動化しています。

今回の開発技術は、それら全てを自動化し、業界で初となる「シールド完全自動運転」を実現しました。建設業界の労働力不足や、技術継承不足を解消する一助となり、さらには持続可能な建設業の実現に貢献するものとして評価されました。

国際活動奨励賞

一本松 努(大林組 ジャムナJV工事事務所 副所長)

技術功労賞

出浦 利彦(大林組 相鉄鶴ヶ峰JV工事事務所 所長)

- ※役職、所属は応募時のものです

大林組は今後も、安心して快適に暮らせる社会のインフラ整備に寄与するために、新たな技術開発に努めてまいります。