大林組は、「Obayashi Sustainability Vision 2050」の中で、「地球・社会・人のサステナビリティの実現」を掲げています。大林グループの企業活動が自然にどのように支えられ、また影響を与えているのかを把握したうえで、自然への配慮のある事業活動を展開し、ネイチャーポジティブに貢献していく必要があると考えています。

自然関連のリスク・機会は、TNFD提言で推奨されるLEAPアプローチに沿ってバリューチェーンでの自然への依存・影響の分析を行い、以下のとおり特定・評価しています。

LEAP分析の概要

L E A P

TNFD

大林組

バリューチェーンの特定

工事種類別の建設現場および調達

自然との接点の発見

ENCOREを用いた依存・影響を診断

IBATを用いた保護地域・重要な生物

ENCOREで特定した依存・影響をもと

【Locate】対象事業・対象バリューチェーンの選定

今回の分析では、大林グループの連結売上高のうち、7割程度を占める国内建設事業(建築)、国内建設事業(土木)に注目しました。

まず、両事業のバリューチェーン(企画→設計→調達→施工→引き渡し後の管理→解体)において、自然との関わりが大きいと考えられる段階を検討し、「設計」、「施工」と「調達」のうち影響度が大きい「原材料採取」を分析の対象としました。「施工」では、土地の改変や排水、騒音、振動などにより、周囲の自然に大きく依存・影響していると考えられます。「設計」は、設計内容によって施工時および竣工後の自然への依存・影響が決まることから、「設計・施工」は一体的に扱うこととしました。「調達」の「原材料採取」においては、土砂の採取や鉱物の採掘、森林伐採などにより、自然に依存・影響していると考えられます。

バリューチェーン

事業活動の自然への関わり

段階

細目

内容

影響度

企画

開発/アセットマネジメント

実際の自然への直接的な影響はこの段階ではないが、

小

設計

コンサルティング/エンジニアリング

実際の自然への直接的な影響はこの段階ではないが、

大

設計

調達

原材料採取

土砂の採取や鉱物の採掘、森林の伐採などにより、

大

輸送

騒音・振動や排気ガスにより、

中

工場での加工

中

流通・運搬

中

施工

施工

土地の改変、排水、騒音・振動などにより、

大

引渡し後の管理

維持管理・プロパティマネジメント・

建設物の影響は残り続ける。

中

リニューアル

土地の改変、排水、騒音・振動や排気ガスにより、

中

解体

解体/建設廃棄物の処理

土地の改変、排水、騒音・振動や排気ガスにより、

中

「原材料採取」については、主要な建設資材である鉄骨・生コンクリート・セメント類の原材料となる「鉄鉱石」、「石炭」、「砂」、「石灰石」、また戦略的に重要な建設資材である「木材」を加えた計5品目を分析の対象としました。「設計・施工」については、国内建設事業の直近5年間の売上高のうち、建設工事受注動態統計調査(国土交通省 )をもとにした建物・構築物の用途別の上位を抽出し、建築事業から「事務所・庁舎」、「工場・発電所」、「住宅」、「教育研究文化施設」、「倉庫・流通施設」を、土木事業から「鉄道」、「道路」、「治山・治水」を選定し、分析対象としました。

【Evaluate】バリューチェーンでの自然への依存・影響の診断

「原材料採取」と「設計・施工」の各分析対象について、自然に対する依存・影響の評価ツールENCORE(※1)を用いて分析を行い、ヒートマップを作成しました。

大林組の事業活動と自然への依存・影響関係

ENCOREを用いた分析結果のヒートマップ

依存・影響度: ■ High: H ■ Very High: VH ■

【依存関係】

重要な事業活動

依存関係(※2)

大分類

中分類

小分類

供給サービス

調整サービス

文化的

地下水・

繊維・

洪水と暴風

土壌浸食

感覚的影響

原材料

鉄骨

鉄鉱石

H

石炭

H

生コンクリート

砂

セメント類

石灰石

木材

木材

VH H

設計・

建築

事務所・庁舎

M M M

工場・発電所

M M M

住宅

M M M

教育研究

M M M

倉庫・

M M M

土木

道路

M

M M M

鉄道

M

M M M

治山・治水

M M

【影響関係】

重要な事業活動

影響関係(※3)

大分類

中分類

小分類

生態系の利用

攪乱

水の

GHG

汚染

固形

陸上生態系の

淡水・海洋

原材料

鉄骨

鉄鉱石

VH H H VH H H H

石炭

VH H H VH H H H

生コンクリート

砂

VH H H

H H

セメント類

石灰石

VH H H H H H H

木材

木材

H H

H H

設計・

建築

事務所・庁舎

H H H H H H M

工場・発電所

VH VH H H H H M

住宅

H M M H H H H

教育研究

H H M H H H M

倉庫・

VH VH H H H H M

土木

道路

VH H H H H H H

鉄道

VH H H H H H H

治山・治水

VH VH H H H H M

今回分析対象とした「原材料採取」と「設計・施工」は、自然への依存よりも影響の方が大きく、特に陸域生態系の利用による影響が大きいことが分かりました。小分類別に見ると、「鉄鉱石」、「石炭」の採取にあたっては水の使用による影響が大きい他、「木材」の採取は地下水・地表水・水流維持への依存が大きいことも分かりました。また、「設計・施工」において、「工場・発電所」、「倉庫・流通施設」および「治山・治水」で淡水・海洋生態系の利用による影響が大きいことがうかがえます。

※1 ENCORE(Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure)

※2 依存関係

※3 影響関係

【Assess】リスク・機会の特定および対応策の検討

ENCOREで抽出した依存・影響をもとに、自然関連のリスク・機会を約80項目特定しました。それらの中でもリスクは、影響度が特に高いと考えられる「生態系の利用」、「温室効果ガス」および「水資源」に関する項目を抽出しました。また、機会は「グリーンインフラ」、「木材」に関する項目を抽出しました。特定したリスク・機会は下表のとおりです。

発生可能性と時間軸についても分析を実施しましたが、開示に際し十分な根拠データが得られなかったため、今後さらなる分析を行う予定です。また、自社事業に対する財務的な影響を含むシナリオ分析の必要性を認識していますが、自然関連開示に関する動向を注視しつつ進めていきます。

今後、特定したリスク・機会への対応策を具体的な施策に織り込むとともに、自然関連など中長期のリスク・機会を特定・評価・管理する機能を強化し、大林グループの事業機会の増大と組織的なレジリエンスのさらなる向上を目指します。

大林組では、今回把握した依存・影響から特定したリスク・機会への対応策として、事業活動全体を通じた自然の保護・再生や生物多様性の保全などにより、自然への影響を低減する取り組みを進めています。今後、従来からの自然への依存・影響を低減する取り組みに加えて、自然や生物多様性の価値を最大化するネイチャーポジティブの概念を取り入れ、事業活動を推進していきます。

大林組の自然関連のリスク・機会

大分類

小分類

依存/影響

リスク・機会

対応策

発生

時間軸

関連ページ

移行

政策

攪乱・生態系の利用

【調達原材料(鉄鉱石、石炭、石灰石)】

サプライチェーンエンゲージメントの強化による

トレーサビリティが確保された資材や資源保全・人権配慮などを満たす

資源循環に資するリサイクル資材・代替資材に関する

建設廃棄物のリサイクル率向上など建設事業における

木造・木質化建築などネイチャーポジティブに寄与する

伐採期を迎えた国産木材について、サプライチェーン全体でのサステナブルな利用や

ネイチャーポジティブ、グリーンインフラ関連の

中~高 中~長期 a, b, c, d, e, g, h, j, k

【調達原材料(砂)】

高 短期

【調達原材料(木材)】

中 中~長期

GHG排出

【調達原材料(鉄鉱石、石炭、砂、石灰石)】

中~高 短~長期

【調達原材料(木材)】

中 短期

レピュテーション

生態系の利用・攪乱

【調達原材料(砂、木材)】

中 短~長期

市場

固形廃棄物・

【設計・施工(建築、土木)】

環境負荷を低減・除去する工法や管理技術の確立で、競争力向上

企画から解体の各フェーズでの生物多様性の定量評価・

ネイチャーポジティブやグリーンインフラに資する技術開発を推進し、

中 中~長期 a, b, c, d, e, g, h

物理的リスク

慢性

供給サービス/

【調達原材料(鉄鉱石、砂)】

資源循環に資するリサイクル資材・

サステナブルな代替資源やネイチャーポジティブな

高 短~長期 a, b, c, d, e, g, h, j, k

水の使用

【設計・施工(建築、土木)】

水の循環利用など水使用量が少ない工法・施工技術の

水ストレスマップなどを利用し、

中 中~長期 c, f

急性

生態系の利用

【設計・施工(建築、土木)】

建設機械の遠隔操作など災害対応・復旧のための

サプライチェーンとの強固なネットワーク構築による

高 短期 i

機会

市場

【設計・施工(建築、土木)】

自然共生や資源循環に配慮した設計・施工の実施

建設廃棄物のリサイクル率向上など建設事業における

ネイチャーポジティブやグリーンインフラに資する技術開発を推進し、

中 中~長期 b, c, e

レピュテーション

【設計・施工(建築、土木)】

中 中~長期

資源効率/自然資源の持続可能な利用

【設計・施工(建築、土木)】

木材の利活用において、OBASYASHI WOOD VISIONのもと、

中 中~長期 b, e, h

設計・施工におけるロケーション分析(IBAT)

バリューチェーンにおける自然への依存・影響の分析結果を基に、「設計・施工」および「原材料採取」における陸域生態系の利用について、IBAT(Integrated Biodiversity Assessment Tool:生物多様性評価ツール)(※1)を用いて、ロケーション別で絶滅危惧種数(※2)・保護地域(※3)・KBA(※4)などの指標から自然への影響の分析を実施しました。分析結果は、各サイトの地理的環境に基づいて、建物・構築物の用途別(※5)に分類しました。

IBATでの分析の結果、各サイトの半径1km以内に生息する、IUCNレッドリストに掲載されている絶滅危惧種は平均で209種であり、建物・構築物の用途別の傾向は見られませんでした。

また、各サイトの半径1km以内に位置する保護地域・KBAの数は、下表のとおりでした。対象とした建設現場について、建築事業は「事務所・庁舎」、「工場・発電所」、「住宅」、「教育研究文化施設」、「倉庫・流通施設」に分類しており、市街地や沿岸部に立地していることが多く、土木事業は「道路」、「鉄道」、「治山・治水」に分類しており、山間部に立地していることが多い傾向です。これらは国際的な保護地域(※6)とはほとんど隣接しておらず、IUCNカテゴリーⅣ以下(※7)の保護地域と隣接していることが多い傾向です。加えて、保護地域に隣接して施工した場合でも、保護地域における生態系サービスを大きく毀損(きそん)する可能性は低いことから、依存は軽微だと考えられます。引き続き環境影響を評価し、環境を保全するとともに、自然に配慮した施工技術を促進していきます。

建設現場における生物多様性重要地域との隣接

保護地域またはKBAに接している割合 (%)(※8)

世界遺産 (%)

ラムサール (%)

ユネスコ (%)

国際的な保護地域に接している割合 (%)(※8)

保護地域に接している割合 (%)(※8)

IBATの分析結果解釈

Ia

Ib

II

Ⅲ

IV

V

VI

設計

建築

事務所

33 - - - - - - - - 33 - 7 都市部に隣接する広域の川・海などが保護地域に指定されているため、

工場・

50 - - - - - - - - 23 20 23 海などが保護地域・KBAに指定されているため、

住宅

47 - - - - - - - - 53 13 7 都市部に隣接する広域の川・海などが保護地域に指定されているため、

教育研究

20 - - - - - - - - 17 - 7 広域の河川や山脈などと2割程度が保護地域・KBAに隣接。

倉庫・流通施設

30 - 7 - - - - - - 23 7 7 隣接割合は低いが、沿岸部での隣接が多く、

土木

道路

63 - 3 - - - - - - 57 33 7 山間部~市街地全体で保護地域に隣接。

鉄道

43 - - - - - - - - 37 7 7 山間部~市街地全体で保護地域に隣接。

治山・治水

70 - - 3 - - - 10 - 50 33 17 山間部~市街地全体で保護地域に隣接。また、2件保護地域カテゴリⅡと隣接。

原材料採取

鉄鉱石

25 - - - - - - - - - - 3 山間部で保護地域に隣接。2割程度が保護地域・KBAに隣接。

石炭

22 3 - - - - 3 - - - - - 山間部で保護地域に隣接。1件が世界遺産に隣接。

山砂

100 - - - - - - - - - - 3 山間部で保護地域に隣接。

石灰砕砂

100 - - - - - - - - - - 3 山間部で保護地域に隣接。

石灰石

100 - - - - - - - - - - 3 山間部で保護地域に隣接。

リスク管理

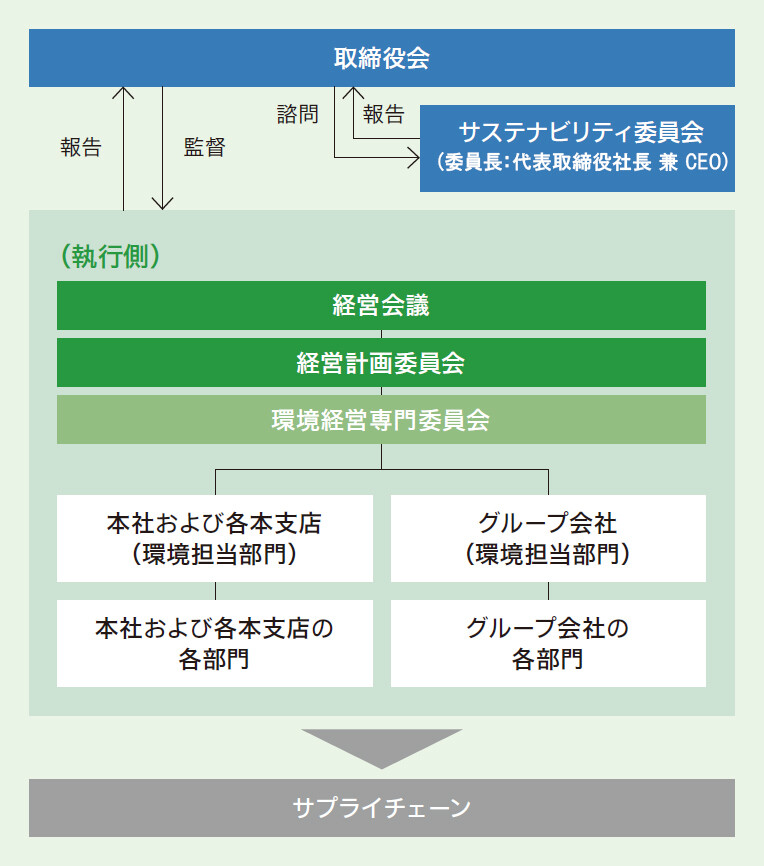

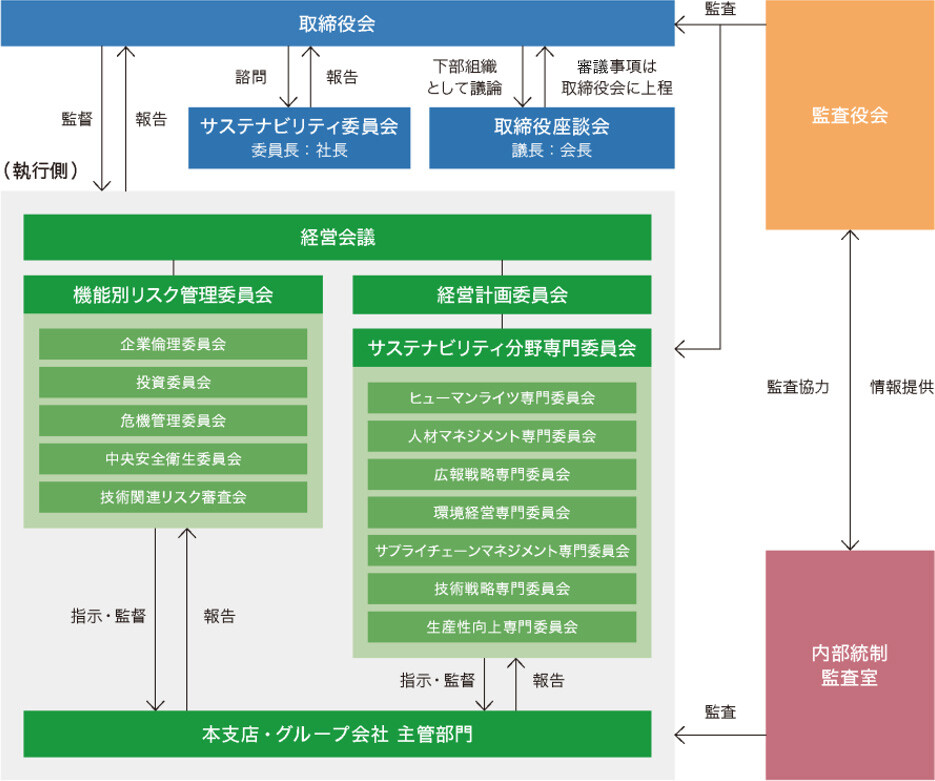

大林グループは、企業活動に伴うリスクの的確な把握とその防止、または発生時の影響の最小化に努めることが、企業価値の向上とステークホルダーに対する社会的責任を果たすことにつながると考え、グループ全体を包括するリスク管理体制を構築しています。

重要な意思決定事項に関しては、取締役会・経営会議に付議し、個別事案ごとにリスクを抽出・評価のうえ、リスクが顕在化した場合の影響を最小化するための対策が妥当であるかについて議論し、意思決定を行っています。自然関連のリスクを含む環境・社会のサステナビリティに関するリスクについては、「サステナビリティ委員会」でリスク及び機会を抽出し、相対的に評価のうえ、サステナビリティ課題の特定およびその対応方針の検討を行うとともに、執行における実施状況を評価し、その結果を取締役会に報告しています。

各部門においては、業務プロセスに内在するリスクを把握し、必要な回避策・低減策を講じたうえで業務を遂行するとともに、機能別リスク管理委員会およびサステナビリティ分野専門委員会(自然関連リスク:環境経営専門委員会)がリスク情報の報告を受け、本支店・グループ会社に対し指示・監督しています。また、監査役会および内部統制監査室が、各部門のリスク管理状況を監査しています。

今後はさらなるリスク管理の高度化を目指し、リスク管理体制の強化を進めます。

リスク管理体制図

ページトップへ

指標と目標

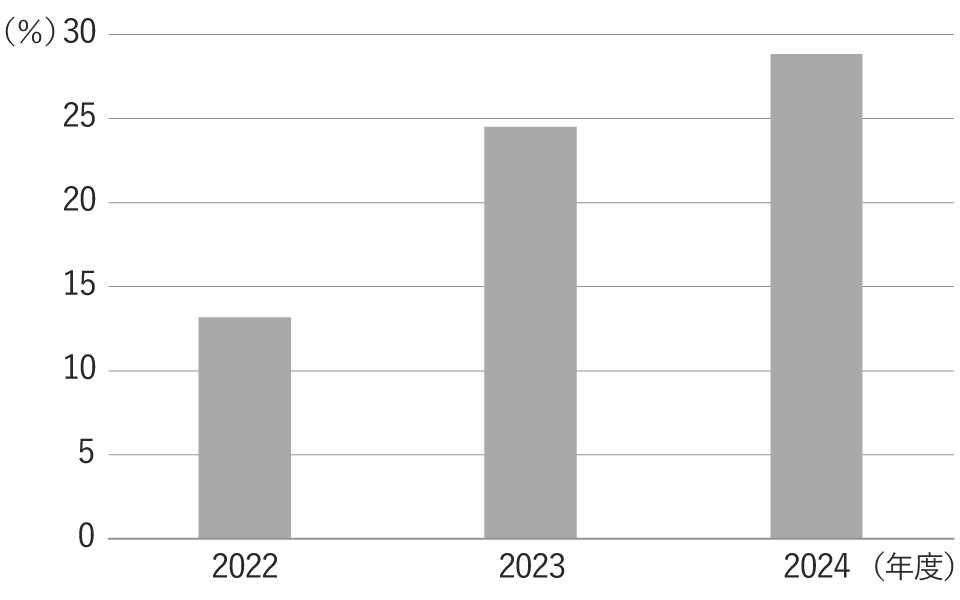

大林グループは、「Obayashi Sustainability Vision 2050」で掲げる「地球・社会・人」のサステナビリティの実現に向け、戦略で確認したリスクについて、以下の指標を基に管理していきます。TNFD提言のグローバル中核開示指標に対応する大林組の目標と実績を以下に示します。

また、下記表以外にも環境関連のKPIおよび実績値をESGデータブックに公開しています。

【環境関連KPIおよび実績値】

※1 環境法令に基づき適切に管理しています。環境法令違反件数をESGデータブックに開示しています

【全研究開発費用に占める自然共生関連費用の比率】

ページトップへ