脱炭素社会

大林グループは環境方針を策定し、サプライチェーン全体で「脱炭素」「循環」「自然共生」社会の実現に向けた取り組みを実施しています。脱炭素社会の実現に向けては、温室効果ガス排出削減目標を設定し、事業を通じた燃料や電気の使用量削減や低炭素資材の活用など、すべての事業で具体的な取り組みを推進していきます。

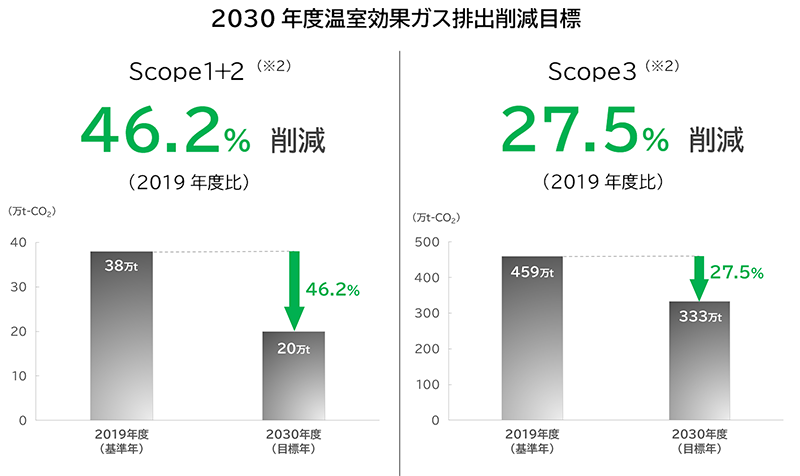

温室効果ガス排出削減目標

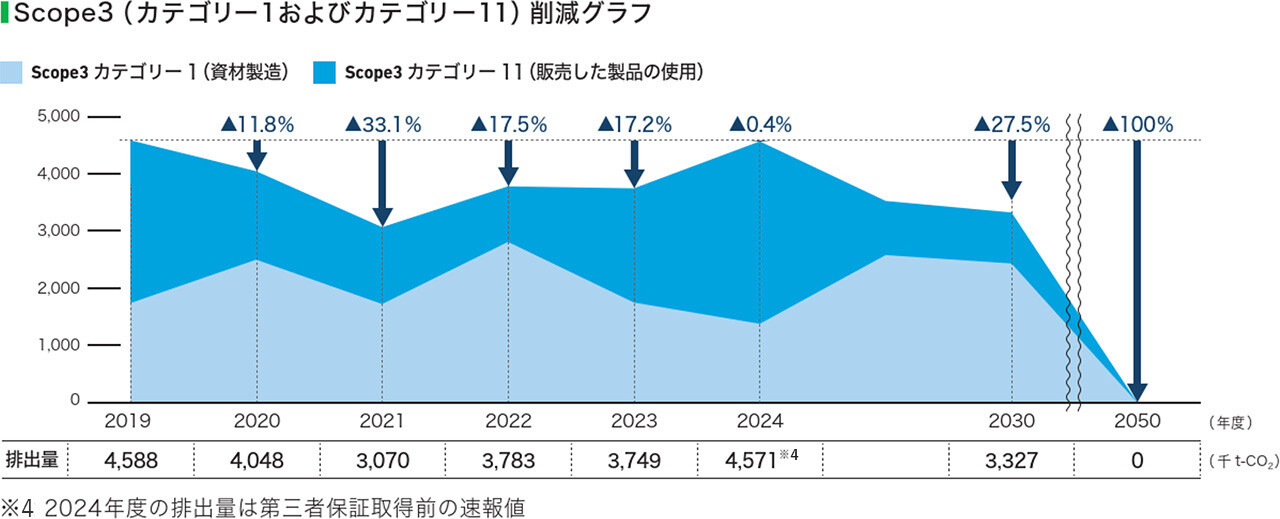

温室効果ガス排出削減目標(2030年度目標)を次のとおり設定しています。本削減目標は、パリ協定に整合した温室効果ガス排出削減目標であるとして、2022年にSBT(Science Based Targets)(※1)認定を取得しています。

- ※1 SBT(Science Based Targets)

パリ協定(世界の気温上昇を産業革命以前より2℃を十分に下回る水準(well-below 2℃)に保ち、さらに1.5℃に抑えることをめざすもの)が求める水準と整合した、5年~15年先を目標年として企業が設定する、温室効果ガス排出削減目標のこと - ※2 国際的な温室効果ガス排出量の算定と報告の基準として開発された「GHGプロトコル」で定められた温室効果ガス排出の区分

Scope1...事業者自らによる温室効果ガスの直接排出

Scope2...他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出

Scope3...Scope1、2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出)。なお、目標対象はカテゴリ1および11

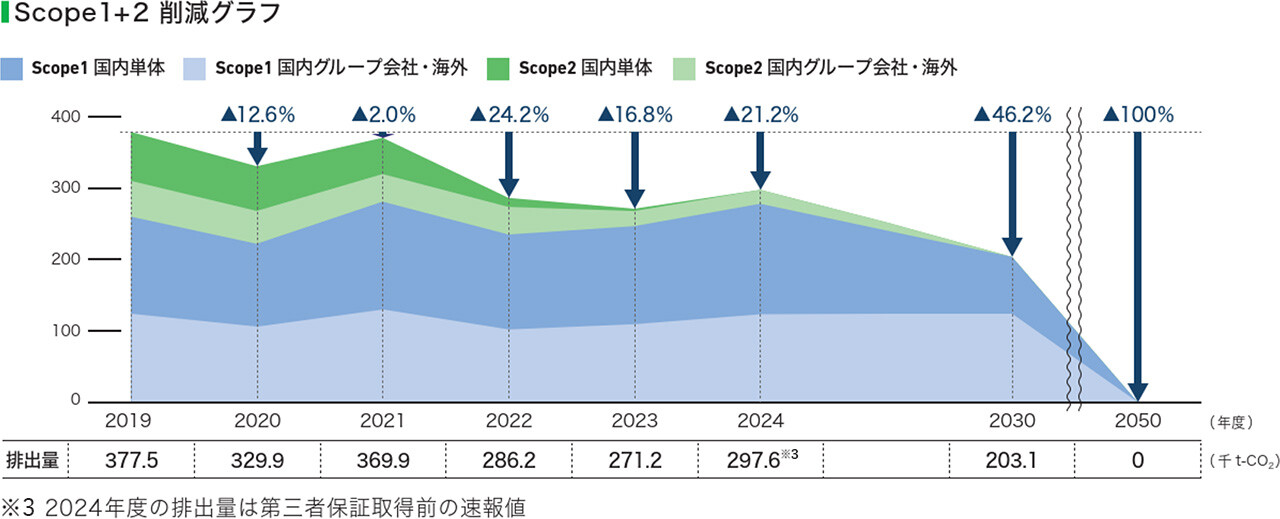

脱炭素に向けた取り組みの現状分析および課題

Scope1およびScope2

- 建設現場の効果的なCO2削減策である軽油代替燃料や電動建機の導入を積極的に進めていますが、供給エリア・供給量やコストなどの課題があり、Scope1の削減は進んでいません。

- 一方で、再生可能エネルギー(以下再エネ)や非化石証書の購入により、国内でのScope2の削減は計画以上に進展しています。2024年度、Scope2のグループ会社を含む国内の排出量は非化石証書の購入を含めてゼロとなる見込みです。今後は、海外事業における排出量の削減が課題となっています。

Scope3

- ZEBを含めた環境配慮型建設の実績を着実に積み上げ、2024年度には設計施工案件の50%以上をZEB化しています。一方で、設計施工案件の受注量や建物の環境性能を自社でコントロールできない部分もあり、竣工案件が多い年度は排出量が多くなっています。

- 低炭素資材の活用については、主に都市部の設計施工案件において、積極的に推進しています。

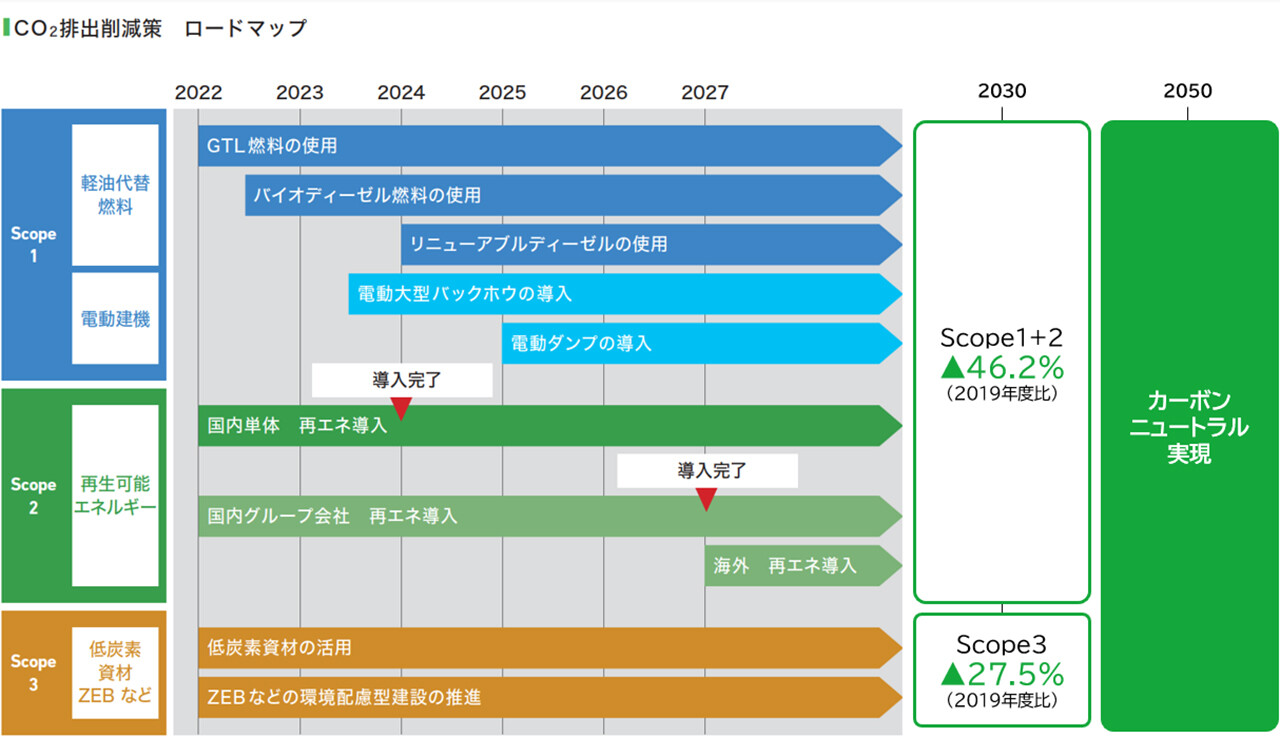

削減方針

脱炭素に向けた取り組みの着実な実施に向け、CO2排出削減策のロードマップに基づきCO2削減を進めるとともに、実施状況や社会情勢に応じて適宜ロードマップの見直しを行っています。

削減の進捗と今後の見通し

Scope1およびScope2

- 2025年度まではScope2の削減を先行して進め、並行してScope1の削減に向け、軽油代替燃料の導入拡大や電動建機の運用方法などの確立を目指し、2026年度から必要な投資やコストをかけて本格的に取り組みを推進します。

- Scope1の削減策については、メンテナンス性能やコスト、供給量を考慮しつつGTL(※5)やバイオディーゼル、リニューアブルディーゼル(※6)などの軽油代替燃料を最大限活用しています。

- 電動建機はコストや供給面での課題があるものの、実証実験などを通じて効果の検証を継続し導入を進めています。建設現場における施工計画に沿った電動建機の給電・充電を行える体制構築に向けた実証実験を継続し、現場運用マニュアルを整備していきます。

- Scope2の削減策については、国内事業では再エネ導入や非化石証書の活用を継続し、排出ゼロを継続するとともに、海外事業においても、国内同様に再エネ導入などの取り組みを順次、推進していきます。

Scope3

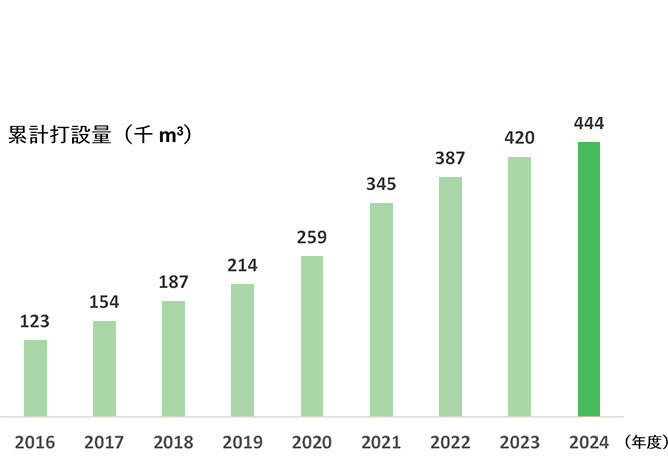

- クリーンクリート®(低炭素コンクリート)は 年間5万m³、電炉鉄骨は年間10万t 使用することを目標とし、これら低炭素資材に対してインターナルカーボンプライシングを導入することで建設現場への適用拡大を進めています。今後はクリーンクリート®が利用可能な建設現場には、他社設計案件を含めて原則利用を義務付けるなど積極的な活用を推進していきます。また、継続してZEBなどの環境配慮型建設を推進しており、2030年度で設計施工案件の100%ZEB化を目指しています。

- ※5 GTL(Gas to Liquid)燃料

天然ガス由来の製品で、環境負荷の少ないクリーンな軽油代替燃料。石油由来の製品と同等の性状を保持しつつ、軽油対比でCO2排出量を8.5%削減することが可能 - ※6 リニューアブルディーゼル

食料と競合しない廃食油や廃動植物油などの原料から、水素化精製プロセスを経て製造する次世代バイオ燃料。ライフサイクルアセスメントベースでの温室効果ガス排出量で石油由来軽油比約90%削減を実現し、軽油を使用する車両や重機などでそのまま利用することが可能

Scope1削減策

軽油代替燃料などの導入

- 事業活動を通じて排出されるCO2の多くは、建設現場の建機などに使用される軽油などの燃焼から発生しています。CO2の排出を低減できる軽油代替燃料(GTL、バイオディーゼル、リニューアブルディーゼルなど)を積極的に活用することで、CO2の排出削減を図ります。

将来的には、水素燃料の活用も視野に取り組みを進めていきます。

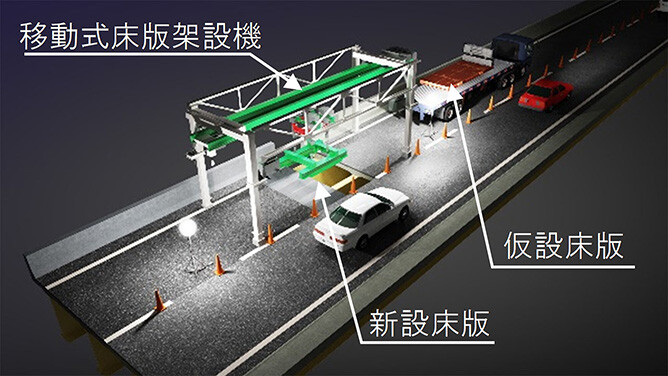

ICT省力化施工、ハイブリッド建機・電動建機の導入推進

- ICTを活用した省力化施工の拡大やハイブリッド建機、電動建機(電動大型バックホウ、電動ダンプなど)の導入をメーカーの市場投入計画に沿って推進し、燃料使用量を低減します。

-

B100燃料専用発電機を用いた充電状況

-

電動大型バックホウの作業状況

Scope2削減策

再生可能エネルギーへの転換

- 建設現場やオフィス、賃貸不動産などで使用する電力を順次再生可能エネルギーへの切り替えや非化石証書購入により、2030年までに大林グループのScope2における「脱炭素」を目指します。

再エネ電力 導入実績と目標

| 項目 | 実績 | 目標 | |

|---|---|---|---|

| 2023年度 | 2024年度 | 2030年度 | |

| 国内単体 | 100% | 100%(※7) | 100% |

| 国内グループ会社 | |||

| 海外 | |||

- ※7 2024年度の数値は第三者保証取得前の検証値

Scope3削減策(カテゴリー1「資材製造」)

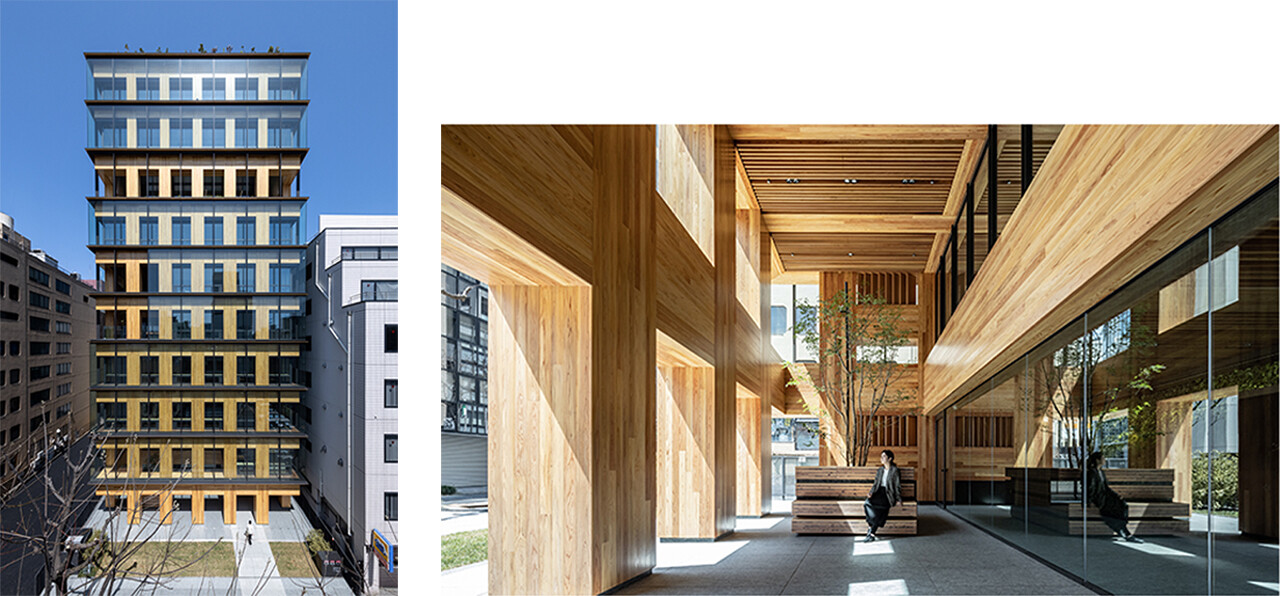

低炭素資材の活用(木造・木質化建築の推進など)

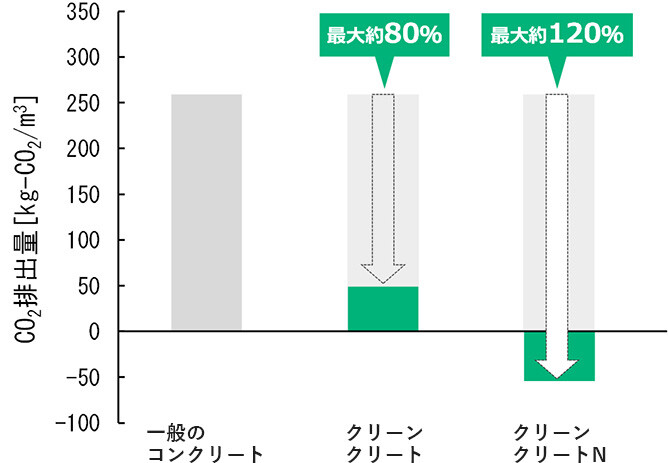

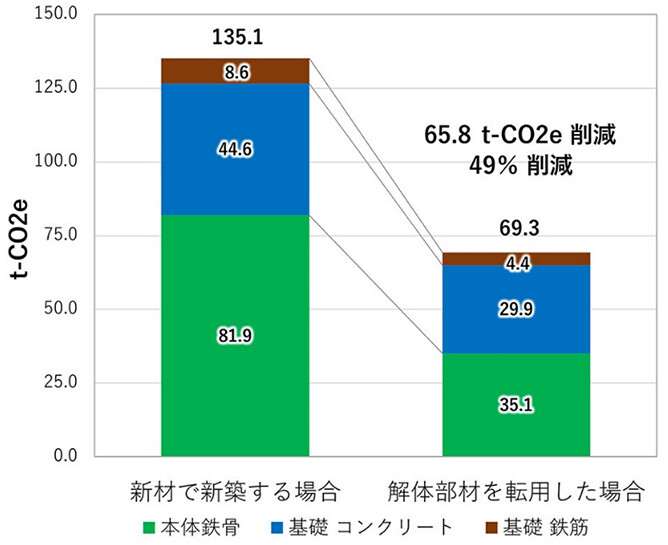

- サプライチェーンなどと協働して低炭素資材の開発・実用化を進めていきます。2010年に開発した低炭素型コンクリート「クリーンクリート」は、CO2排出量を最大80%低減でき、これまでの累積打設量は2023年度末時点で42万m³に達しています。そのほか、産業副産物を活用しカーボンネガティブを実現する「クリーンクリートN®」「クリーンクリートジオ®」や木質バイオマスを使用し長期間CO2を固定できる「リグニンクリート」などの低炭素型資材を開発しており、今後も現場での適用拡大や更なる技術開発・実用化を進めていきます。また、大型建築物の木造・木質化や電炉鉄骨、リユース材の活用を推進することにより、資材製造および施工に伴うCO2の排出を削減していきます。

| 目標 | |

|---|---|

| クリーンクリート | 5万m³/年 |

| 電炉鉄骨 | 10万t/年 |

構造部材をリユースしCO2排出を削減するオープンラボ3(旧電磁環境実験棟)

インターナルカーボンプライシング(ICP)の活用

- 低炭素資材(クリーンクリート、電炉鉄骨、木造・木質化建築など)の利用促進のため、インターナルカーボンプライシング(ICP)を導入し、低炭素資材の研究開発投資の促進に活用しています。ICP単価は外部の市場単価予測や低炭素資材によるCO2削減単価などを参考に設定していますが、市場単価の変動などに合わせて適宜見直しを行う予定です。今後、削減効果の見える化や導入実績現場の評価、計画段階での低炭素資材の利用促進に活用していきます。

| ICP設定単価 | 10,000円/t-CO2 |

|---|

Scope3削減策(カテゴリー11「建物運用」)

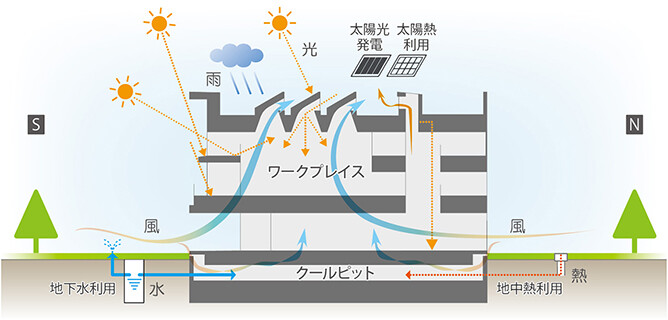

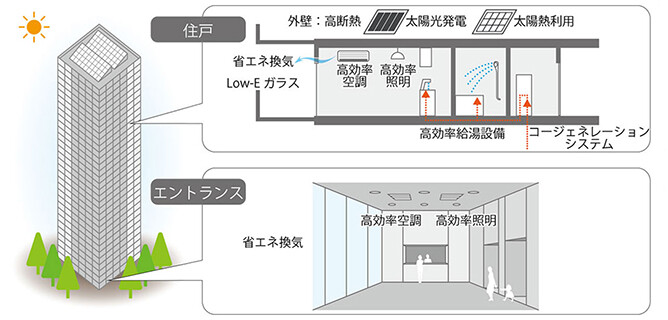

ZEB・ZEH-Mの推進・拡大

- 自社の事業活動から排出するCO2の削減だけでなく、お客様に引き渡した建築物の運用時に排出されるCO2の削減にも取り組みます。建物計画の初期段階でCO2排出量削減効果とコストを比較検証できる「カーボンデザイナー E-CO BUILDER™」などのシステム開発を通じて、建物の用途や特性に応じた最新の省エネ技術とノウハウによりお客様に最適なZEB・ZEH-M(※8)をご提案していきます。

- ※8 ZEB・ZEH-M(Net Zero Energy Building/House - Mansion)

快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギー収支をゼロにすることを目指した建物

ZEB 目標

| 目標 | |

|---|---|

| 大林組が受注する設計業務 およびコンサル業務のうち、 ZEBが占める割合(※9) |

50%以上(2025年度) |

| 設計施工案件による ZEB認証件数(※10) |

7件(2025年度)(※11) |

- ※9 ZEBプランナーとしての目標

- ※10 ZEB認証およびZEH-M認証を対象とする

- ※11 ESGデータブック(設計施工建物(単体):ZEB認証件数)

TCFD開示

気候変動に関するリスクおよび機会については、2020年7月にTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言への賛同を表明し、関連リスクと機会を特定・評価し、気候変動関連問題が事業に与える中長期的なインパクトを把握するため、シナリオ分析を実施のうえ、2020年11月に同提言に沿った情報を開示しました。また、ISSB「IFRSサステナビリティ開示基準」の公開など、社会からの要請に応じるため、2024年4月に情報を更新しました。(有価証券報告書P22より)

脱炭素に貢献する技術開発の推進

新たな省エネ工法、省燃費建機や電動建機の技術開発に加えて、水素利用なども含めたカーボンニュートラルに貢献する技術開発について、他業種とも連携しながら推進していきます。