森林資源

森林資源の考え方

森林の木々は木材や燃料などの資源として利用されています。森林はCO2を固定する能力を有し、また、豊かな生物多様性を維持することが可能であるため、脱炭素社会や自然共生社会の実現にとって重要です。また、木材を再利用することで循環型社会の実現にも寄与します。このように、脱炭素・循環・自然共生社会の実現には森林資源は密接に関係しています。大林グループは、循環型モデルとして「Circular timber construction®」を構築し、豊かな森林資源を最大限に有効利用し、持続可能性と魅力ある暮らしを両立する「Loop50」といった未来構想を掲げています。

森林資源に関する取り組みの現状分析および課題

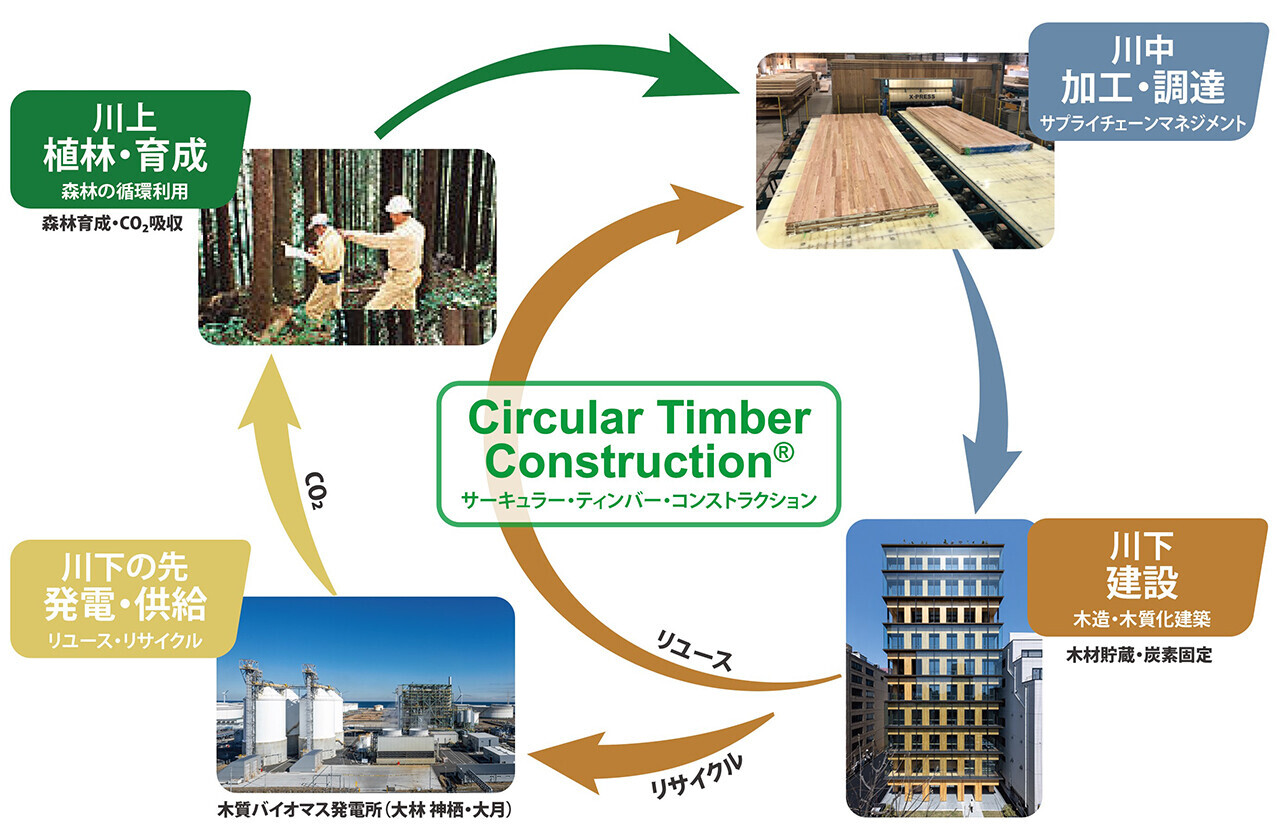

循環モデル「Circular timber construction」

大林組は、木造・木質化建築の推進にとどまらず、グループ会社が保有する森林関係の事業実績やノウハウ・知見を活かし、国産木材に関する川上(植林・育成)から川中(加工・調達)、川下(建設)とその先(発電・供給)まで、循環サイクル全体を活性化させることによる、持続可能な森林資源の利用、自然共生社会の実現に取り組んでいます。

これらの活動を含む森林づくりの取組みについて、林野庁の「森林×ACTチャレンジ2024」に応募し、林野庁長官賞を受賞しました。

植林・育林

川上における活動として、森林循環に関する取り組みを実施しています。大林組は、人工光と自然光を組み合わせた「ハイブリッド型苗木生産システム」を開発し、鳥取県日南町でカラマツの苗木生産を開始しました。このシステムは、人工光で育成した苗木を自然光に切り替えることで、コストを約6分の1に抑え、育成期間を最長2年から最短6カ月に短縮できます。年間約1万本の苗木を供給し、森林資源の循環利用とカーボンニュートラルの促進に貢献します。

また、大林組は国内に約400haの社有林を保有しており、森林の維持管理を行っています。そのうち約170haにあたる北海道内の社有林では、皆伐・再造林による循環型の森林活用を進めています。

加工

Circular Timber Constructionを実現するために、大林組は国産木材について川上から川下とその先の循環を活性化させる取り組みを推進しています。その中で加工については、木材製造販売会社の株式会社サイプレス・スナダヤと資本提携を行い、同社を連結子会社化しました。この提携により、サプライチェーンの強化を図り、非住宅木造建築のコスト競争力を向上させることを目指しています。サイプレス・スナダヤは、国産ヒノキ材製品の製造会社であり、CLT(Cross Laminated Timber)の製造販売において国内トップランナーの一社です。この提携を通じて、両社は製品開発や販路拡大を協力して行い、高品質な製品を競争力のある価格で安定的に供給することを目指しています。

調達

大林グループは、企業の社会的使命を果たすために、2011年にCSR調達ガイドラインを制定し、協力会社とともにCSR調達を推進してきました。2020年には、社会の要請を反映してガイドラインを改訂し、CSR調達方針として具体的な項目を追加しました。契約約款に主要な項目を定め、契約時に確認しています。改訂した方針を協力会社に周知し、浸透状況を調査しながら、サプライチェーンマネジメントを行っています。

木材に関してはCSR調達ガイドラインに従い調達を実施しています。また、環境破壊だけではなく、人権侵害に対する社会的関心が高まっていることを受け、2021年から海外調達木材についてトレーサビリティ調査を実施しています。

木造・木質化建築

持続可能な社会の実現に向けた、脱炭素、循環、自然共生への取り組みの中で、木材利用の重要性が高まっています。木造・木質化建築は都市の第二の森林として「脱炭素」に大きく貢献し、こころとカラダの健康につながる「ウェルビーイング(人間の豊かな生活)」な空間を提供します。大林組は木造・木質化建築への取り組みを積極的に進め、木造建築に必要な技術の開発に取り組んでいます。

バイオマス発電

大林組は、木くずや間伐材など本来廃棄されるバイオマスを利用して電力を生産するバイオマス発電に積極的に取り組んでいます。この方法は、成長過程でCO2を吸収するバイオマス資源を利用するため、持続可能なエネルギー源とされています。

主なプロジェクト

大月バイオマス発電所(山梨県)

| 発電容量 | 14.5 MW |

|---|---|

| 燃料 | 国産木材チップや剪定枝 |

| 稼働開始 | 2018年12月 |

| 影響 | 年間約30,000世帯に電力を供給 |

神栖バイオマス発電所(茨城県)

| 発電容量 | 51.5 MW |

|---|---|

| 燃料 | 輸入木質ペレットやパーム核殻(PKS) |

| 稼働開始 | 2022年2月 |

| 影響 | 年間約110,000世帯に電力を供給 |

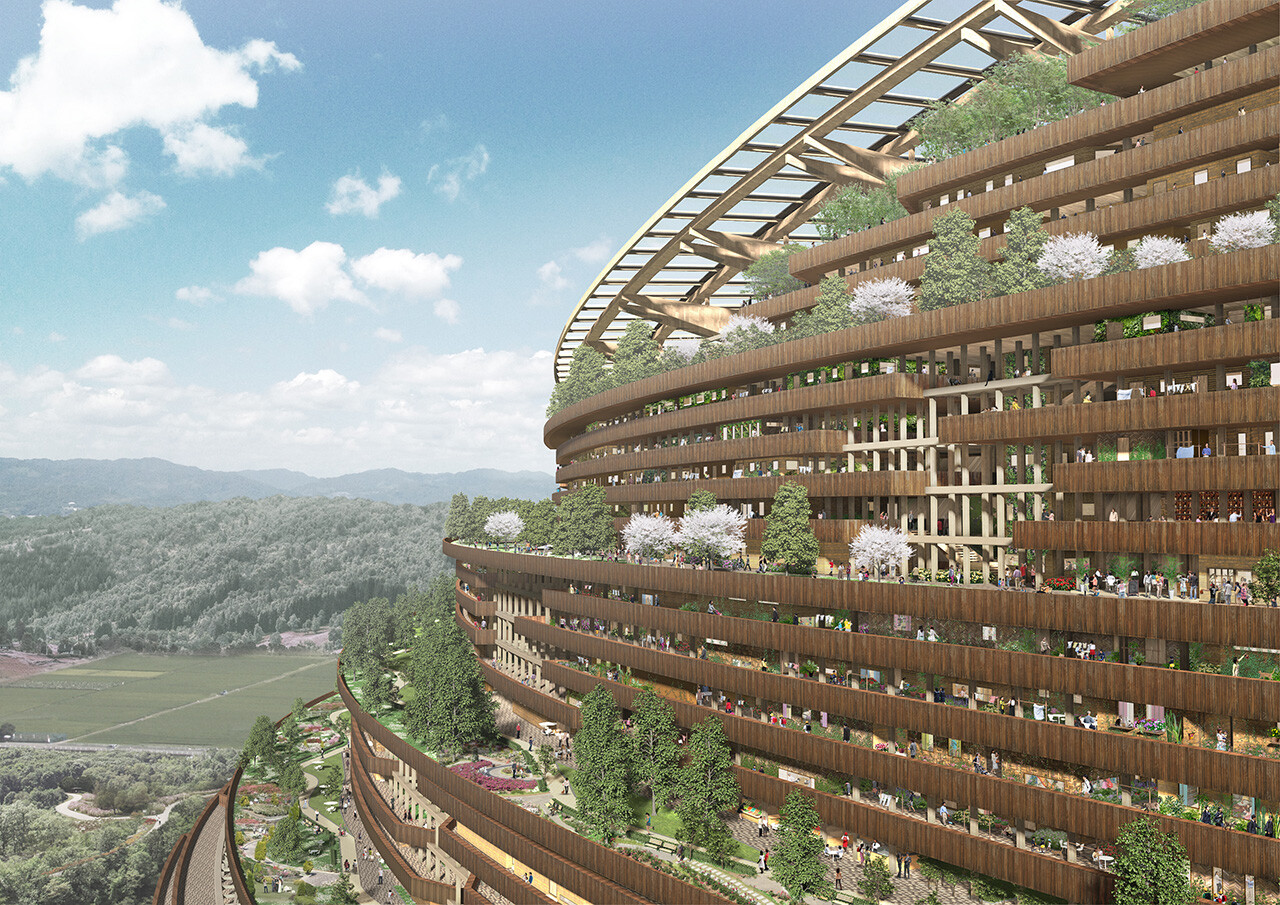

Loop50

豊かな森林を保ち、50年かけて成長させた木を積極的に使い、木の恩恵を受け続ける。

木の循環を促しながら、人間が森や木々と共生することをめざそうと考えたのが、「LOOP50」です。

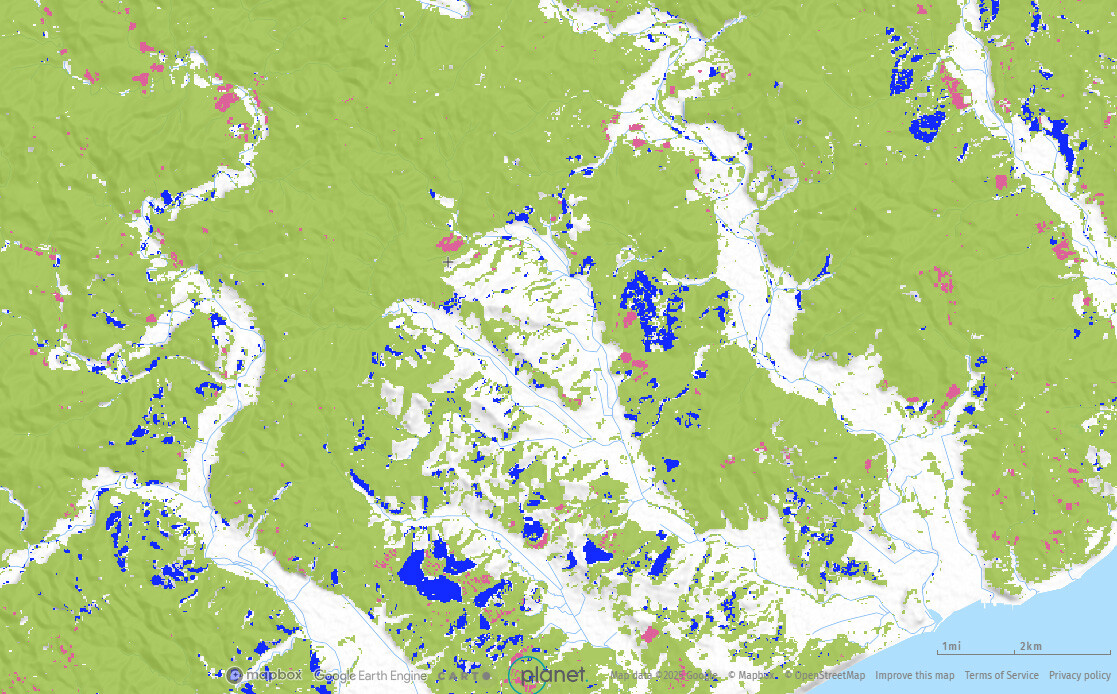

森林資源リスク

森林における森林変化、土地被覆、土地利用、気候、および生物多様性について確認することが可能なGlobal Forest Watchを用いて、大林組の木材の調達源となる森林の被覆率や、生物多様性の完全度について分析を実施し、森林資源の利用にあたり、さまざまなリスクを確認しています。大林組社有林所在地での森林被覆率の増減についてGlobal Forest Watchを用いた分析では、当該地域で2005年から2020年までに森林被覆面積が507ha減少し、558ha増加しました。このように森林資源は増減のバランスを取りながら利用されています。大林組は、森林資源の利用によるリスクを軽減する事業活動に努めてまいります。

森林資源の保全・管理に貢献する技術開発の推進

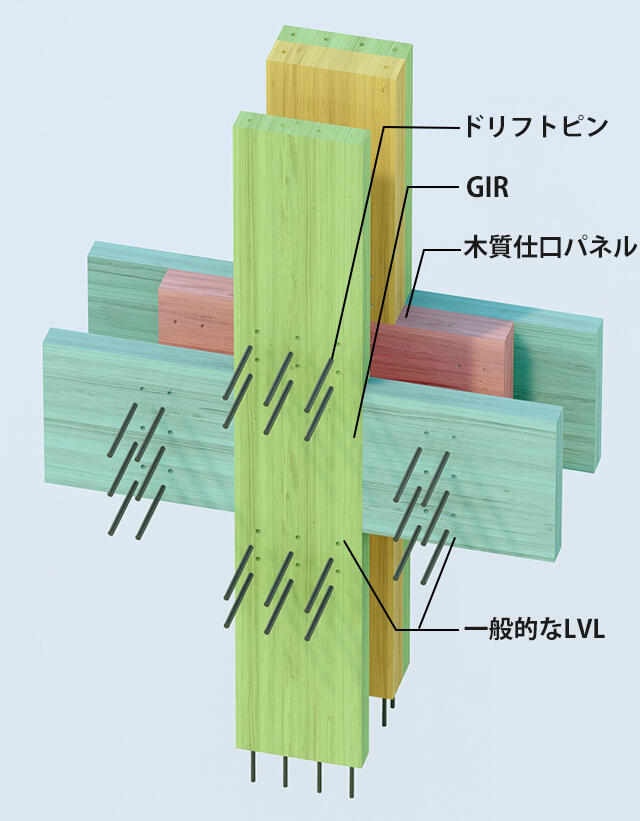

森林資源を保全・管理するための技術開発を推進します。森林資源の育成を促進する「苗木生産システム」、木造・木質化建築を実現するための「十字形の剛接合仕口ユニット」や「オメガウッド」、保全技術として「LiDARを用いた雑木林のモニタリング手法」などを開発しています。

オメガウッド・十字形の剛接合仕口ユニット

LVL(Laminated Veneer Lumber)とCLT(Cross Laminated Timber)を使用した「オメガウッド」と、金属仕口を使用しない木質の柱・梁ユニットである「十字形の剛接合仕口ユニット」を開発しました。これにより、高層木造建築の耐火性と耐震性を確保しつつ、環境負荷を大幅に低減することが可能となりました。

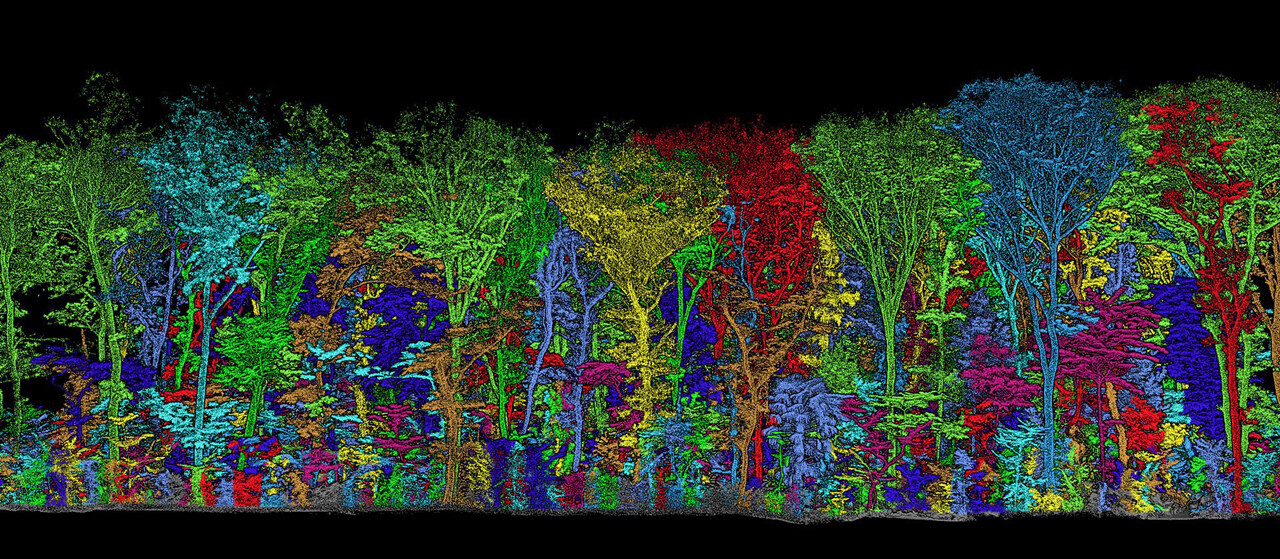

最新技術を用いた森林管理技術の開発

大林組技術研究所では、高性能LiDAR(※1)で取得した点群データを用いた雑木林管理の研究を始めています。ソフトウェアの発展により、樹木を自動識別してIDを付与し、その分布を把握できるようになりました。IDごとに点群を消去し、特定の樹木を伐採した場合の林床の明るさをシミュレーションすることも可能です。

- ※1 物体に赤外線を照射し、反射するまでの時間により物体までの距離や方向を測定する技術。反射したレーザー光はセンサーで無数の点として検知され、3次元形状を描く対象物までの距離や位置、形状および周囲の状況の正確な把握が可能となる