自然共生社会(生物多様性)

大林グループは環境方針を策定し、サプライチェーン全体で「脱炭素」「循環」「自然共生」社会の実現に向けた取り組みを実施しています。自然共生社会の実現に向けては、環境方針に加え2009年に「生物多様性に関する考え方」「生物多様性に関する方針」を制定し、生物多様性の保全や緑化対策など、すべての事業で具体的な取り組みを推進していきます。

生物多様性に関する考え方

生物多様性は、人間や動植物を含むさまざまな生物が持続するための基盤であり、未来世代に引き継ぐべき財産です。生物多様性は人間の社会活動に恩恵をもたらすとともに、地域独自の豊かな文化と暮らしの安全性を支えてきました。 私たちは「大林組環境方針」に基づき、自社の活動が生物多様性に与える影響を認識し、さまざまな事業活動を通じてその負荷の低減と生物多様性の保全に取り組みます。

生物多様性に関する方針

- 1 事業活動を通して生物多様性の保全と生物資源の持続的活用に貢献する。

- 2 生物多様性の保全に寄与する技術を積極的に社会に提案するとともに、自然を活かし自然と共生する有効な技術開発を行う。

- 3 省エネルギー、省資源、3R、グリーン調達、有害化学物質対策等により持続的な発展が可能な社会づくりを推進し、生物多様性への環境負荷の低減に努める。

- 4 自社施設での生物多様性の保全に努める。

- 5 生物多様性への取り組みの実効性を上げるため、社会とのコミュニケーションに努める。

- 6 環境教育、広報活動などにより、生物多様性を育む意識の向上に努める。

2009年5月19日制定

自然共生社会の実現に向けた目標

自然は人類の営みを支える基盤です。しかし、その基盤は失われつつあります。科学的知見によれば、生物多様性の保全や気候変動対策との相乗効果の観点から、陸域と海域の30%以上の保全を目指すことが重要とされています。2022年12月に生物多様性条約第15回締約国会議(CBD-COP15)で採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組」において、2030年グローバルターゲットの一つに盛り込まれた30by30(サーティ・バイ・サーティ)目標では、2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとすることを目指しています。大林グループは30by30に賛同し、自然資本を重視した事業活動を推進しています。自然共生社会の実現には、事業(人間)活動において生物多様性や生態系の保全、またはそれらと自然資本の持続的な利用の両立が必要と考えています。現在、この実現に向け、技術開発や実証実験を中心とした取り組みを進めており、目標設定についても検討しています。

自然共生社会の実現に向けた取り組みの現状分析および課題

自然共生に関して、川中(建設)の生態系や生物多様性を保全することを目的とした取り組みを進めています。一方で、サプライチェーンの川上(企画・設計・調達)や川下(維持・管理・解体)に関する取り組みが少ない点を課題ととらえています。

TNFD開示

大林組は、「自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD:Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)」による提言への賛同を表明し、2025年2月に自然関連の依存・影響、リスク・機会を分析した結果を開示しました。自然関連のリスク・機会については、TNFD提言で推奨されるLEAPアプローチに沿って、バリューチェーンでの自然への依存・影響の分析を行っています。

計画、設計、施工

山里での生態系保全

建設によって豊かな山里の生態系が失われることのないよう、大林グループでは山里におけるランドスケープデザイン、ビオトープの造成などを通して、生態系の保全を行っています。

ランドスケープデザインによる水辺の生態系の再生

北海道帯広市に程近い株式会社六花亭の製菓工場建設プロジェクトにおいて、1997年から敷地調査を始め、計画地周辺の豊かな自然環境に調和した工場づくりをめざし、10年の歳月をかけて約10haの広大な土地を「六花の森」として再生しました。河畔林の蘇生、緑地の連続性の創出、湿地の回復などを通して、特定植物の保全や、地域固有種の保全と活用を行っています。エコツーリズムの拠点として、多くの観光客が訪れています。

ビオトープによる生態系保全

動植物が生息する空間であるビオトープ(※1)の造成は、建設によって失われる自然環境を代償するための一つの手法です。建設予定地に貴重な動植物が生息していた場合、それらの種に適した環境を備えたビオトープを近隣に整備することで、生物多様性への影響を緩和することができます。

大林組を代表とする共同企業体(以下、大林組JV)が施工した「かいのくにエコパーク」では、2018年に生物・自然環境の保全を目的として2カ所のビオトープを整備しました。大林組JVは完成後20年間の維持管理を担当し、ホタル、トンボ、カエルなどの生物を保全対象として調査・管理しています。池や湿地などを配置し、生物の多様性を確保しました。調査結果では、保全対象生物が毎年確認され、ビオトープ整備と定期的な管理により生物多様性の維持向上が図られています。

- ※1 ギリシャ語のbios(生命)とtopos(場所)を組み合わせた造語で、「生きもの(動植物)が生息する空間」のこと

クマタカなどの希少猛禽類の保全

大林グループの大月バイオマス発電の発電所建設では、環境省レッドリストで絶滅危惧種に指定されているクマタカの営巣地が計画地近くにあったことから、クマタカの敏感度が最大となる抱卵期(2月~6月)は大規模な工事を避け、建設機械の集中稼働を低減し騒音レベルを抑制するなど、繁殖期に配慮した工程で工事を行いました。

工事中のモニタリング調査では、工事騒音などの影響によってクマタカが警戒声を発するなどの異常行動は見られませんでした。また、供用開始後3年間のモニタリングにおいて、クマタカが3年連続で繁殖に成功したことを確認できました。

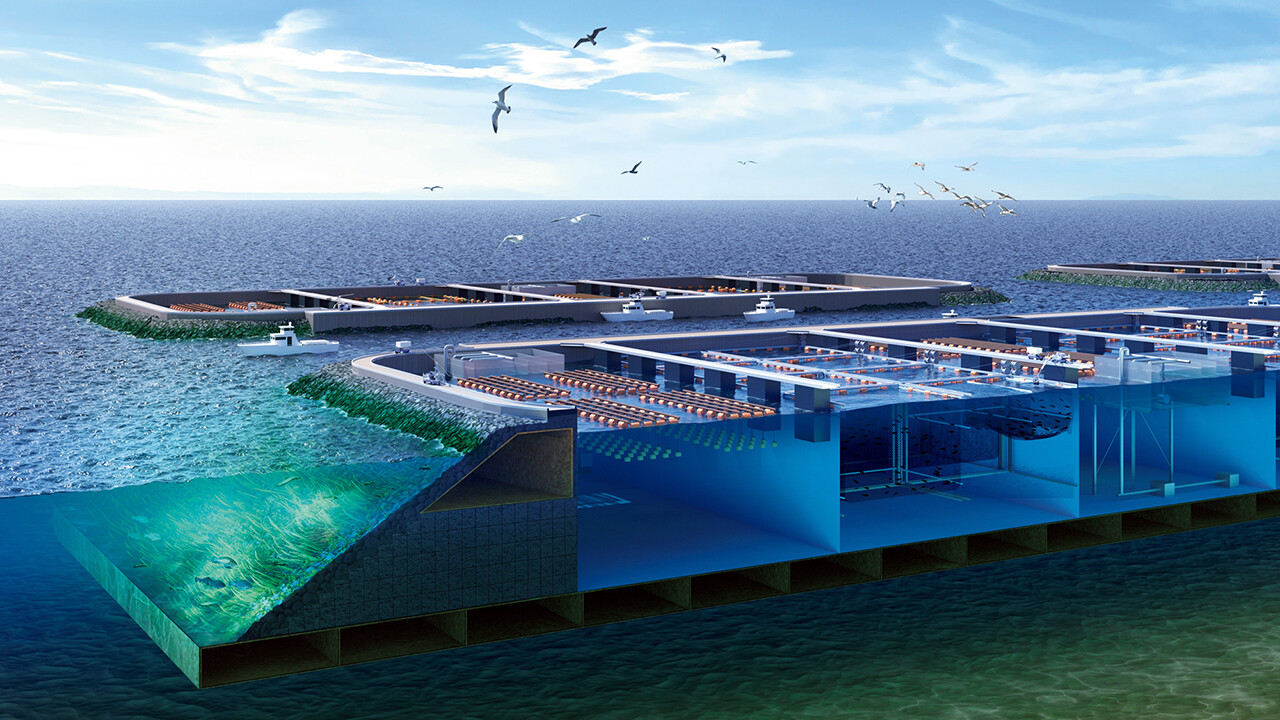

洋上風力基礎周辺海域の魚類の保全

洋上風力の設置による周辺海域の魚類への影響を把握するため、実証実験で設置した洋上風力発電施設の基礎である「スカートサクション®」の施設周辺において、自社開発した水中点検ロボット「ディアグ®」や環境DNA(※2)を用いた生息魚類の調査を行いました。

調査の結果、基礎が漁礁のような役割を果たし、イシダイやマダイ、ホッケなど沿岸域の魚類が集まってきていることを確認しました。また、基礎部には、ゴカイやヨコエビ、カニなどの魚の餌となる生物も観察され、魚の餌場となっている可能性も示されました。

- ※2 生物の体液やふんなどから水中、土壌中、空気中などの環境中に放出されたDNA

斜面の緑化

強酸性土壌や岩盤などの斜面の緑化工法にチップクリート®緑化工法があります。チップクリートとは、木材チップをセメントミルクで固化したもので、容易に腐食せず、高い耐候性があり、酸性地盤でも永続的に利用できます。酸性物質を含む地盤では、植物が枯れることがあります。地盤にチップクリートを設置することで、酸性物質の影響を緩和して、斜面を緑化することができます。

都市部での生態系創出

都市の自然を豊かにすることは、人と自然の関係性を保つために非常に重要です。人が自然と触れ合いながら生活することは、心身に良い影響を与え、環境意識を高めるきっかけとなります。大林グループでは都市におけるビオトープづくりや屋上・壁面緑化などを通して、人と自然の良好な関係構築に貢献しています。

生物誘致のための計画

建設計画時に生物を誘致するための環境を創出する方法を、「いきものナビ®」や「生物の生息地評価モデル」によって検討します。

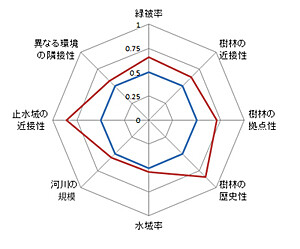

「いきものナビ」は、開発や建設計画地の生物多様性を確保または回復させ、自然環境の質の向上を目的とする生物誘致環境評価システムです。計画地の自然環境特性や生物情報データベースから、対象地の潜在的な生物環境特性を評価します。それをもとに、計画地に呼び込むことができる生き物の抽出とその誘致方法を示すことができます。

「生物の生息地評価モデル」は、都市の緑地において、生物が好んで訪れる場所や移動経路を予測し、見える化できる技術です。実際に、鳥、トンボ、チョウが留まった場所や移動した経路の環境条件を、地域や季節ごとに詳細に調査した結果に基づいています。緑地の設計前に生息地評価モデルを活用することで、生物が出現しやすい環境を創出することができます。

多様なビオトープの創出

大林グループでは、都市部においてもビオトープの計画と施工を多数行っており、ビオトープ造成や生態系管理の経験を培っています。「多機能雨庭ビオトープ」や「草地のビオトープ」などの技術によって、都市部にビオトープを創出します。

雨庭(あめにわ)は雨水を貯留浸透することで都市型洪水の低減を図る施設で、近年グリーンインフラ技術として注目を集めています。「多機能雨庭ビオトープ」はこの雨庭に生物多様性を育むビオトープとしての機能と、周辺の落ち葉の集積場としての機能を付加した施設です。

「草地のビオトープ」は、日本において激減している草地の在来種を用いたビオトープです。一般的な湿地型のビオトープや外構などの植栽よりも管理コストが低く、規模も大小問わず対応可能で、プランター、外構、のり面、道路際、屋上緑化などさまざまな緑化に用いることができます。地域の種子や株を用いることで、遺伝子の多様性に配慮し、生物多様性保全にも大いに貢献します。

屋上・壁面緑化

都市における屋上・壁面緑化は、人と自然の良好な関係構築に貢献し、蒸散作用による建物内の省エネ効果やヒートアイランドの抑制にもつながります。

屋上緑化技術の一つに「グリーンキューブ」シリーズがあります。植生基盤の土壌水分を制御して、維持管理を軽減する技術です。導水シートによる地中潅水方式(グリーンキューブ ライト®)は、水をためずに給排水する機能があり、荷重制限がある屋上であっても緑化が可能な薄層緑化技術です。

維持管理

保有林の維持管理

大林グループでは、林野庁から認可を受けて約450haの森林を維持管理しています。樹木の下の雑草などを刈り取る「下刈」や、適当な間隔で木を伐採する「間伐」、幼齢林のために不要な樹木を切り除く「除伐」などで管理し、健全な森林生態系を維持しています。

森林の木々は木材や燃料などの資源として利用されています。森林はCO2を固定する能力を有し、また、豊かな生物多様性を維持することが可能であるため、脱炭素社会や自然共生社会の実現にとって重要です。木材を再利用することで循環型社会の実現にも寄与します。このように、脱炭素・循環・自然共生社会の実現には森林資源は密接に関係しています。

絶滅危惧種キンランと社有林の保全

大林組では1998年から、雑木林や国内絶滅危惧Ⅱ類のキンランなどを保全するため、大林組技術研究所内の雑木林においてキンランの個体数や分布、生育状況などのモニタリングを実施しています。ササやつる草を適度に刈り取り、落枝や倒木を除去するなど、林床を明るく、風通しをよくすることは、雑木林だけでなく、ラン科植物に栄養を与える菌類にとっても適度な環境を保つことになります。ササバギンラン、ギンラン、サイハイラン、シュンランなどの希少なラン科植物も生育しています。

大林組技術研究所内の雑木林は、2023年に環境省の「自然共生サイト」に認定されました。「自然共生サイト」とは、環境省が2023年度から開始した民間の取り組みなどによって生物多様性の保全が図られている区域を認定する事業です。2025年度からの地域生物多様性増進法による法制化に伴い、2024年9月には再申請を行い、再認定されました。雑木林および希少植物の保全、在来種保護のための緑地整備を目標とした、生物多様性の維持・回復・創出に資する増進活動実施計画を策定しています。さらに、地域貢献として、地元の市民団体を招いた希少植物の観察会を2009年から毎年実施し、地域の方々との交流の場としても活用しています。

調査とフィードバック

屋上緑化

大阪市の再開発複合施設「なんばパークス」の屋上約1万1,500m²のほぼ半分を緑で覆った屋上庭園では、設計段階から湿地や草地などの多様な環境を設け、鳥類の飛来促進のため、実をつける樹種を豊富に植栽するなど、生物多様性に配慮した取り組みを行ってきました。

2009年度から2011年度には、生き物環境、熱環境、CO2固定量について調査を行い、「人、都市、自然がもっと一つになるためになんばに森をつくる」の施設コンセプト通り、人と環境に優しい豊かな緑へと成長していることを確認しました。

2022年度から2023年度には、鳥類および昆虫類の調査を行い、パークスガーデンの生物多様性の保全状況をモニタリングしました。調査の結果、全国的に個体数の減少が危惧されているスズメの繁殖が確認されるなど、多様な生物が生息し、繁殖していることを確認しました。定点観察を用いた定量評価では、なんばパークスが緑化されたことにより、この地域に飛来する鳥類の種数が3倍になったことが科学的に推察されました。

鳥類調査

都心に緑地が整備されることにより都市の生物多様性が向上しているかどうかを検証するため、大林組施工物件を含む複数の緑地や街路において鳥類調査を実施しています。調査の結果、整備した緑地では、メジロやシジュウカラなどの鳥類が多く出現しており、都市の生物多様性の向上に一定程度寄与していることが分かりました。

このような調査に基づく生物多様性の定量的評価は、創出した緑地の価値を示す重要なツールとなり、今後の都市緑化や生物多様性向上施策の指標となります。大林グループは生物多様性の定量的な評価により得られた知見を活用し、価値の高い新たな緑地を創出していきます。

利用者にとって快適な緑地の創出

緑地は多様な機能を持ちますが、利用者のQOL(クオリティ・オブ・ライフ:生活の質)の向上も重要な機能の一つです。大林組では、利用者にとって快適な緑地の創出に関する知見を得るため、既存緑地の利用者の行動や嗜好に関する調査・研究を行っています。

今後の方針

大林グループは、自然共生に関して、川中(建設)の生態系や生物多様性を保全することを目的とした取り組みを進めています。一方で、サプライチェーンの川上(企画・設計・調達)や川下(維持・管理・解体)に関する取り組みが少ない点を課題と捉えています。

大林グループは、サプライチェーンの川上から川下まで一貫した関与や継続した維持管理、引き渡し後の調査から得られたフィードバックの次物件への活用を通じて、事業主とともに効果的に自然共生に貢献していきます。今後も継続して、自然共生や生物多様性の保全・創出に関する技術を開発し、事業への適用の拡大に積極的に取り組んでいきます。また、TNFD開示で明らかにしたように、大林グループが自然資本に与えるリスクの軽減や機会の創出に貢献する取り組みを加速させていき、自然共生社会の実現に向けて、実施状況や社会情勢に応じた目標の検討も進めていきます。

関連技術

関連情報

- OBAYASHI コーポレートレポート 2025(統合報告書)を掲載しました(2025.08.22付)

- 広報誌『季刊大林』63号「漁」が「2025日本BtoB広告賞」で審査委員会特別賞を受賞(2025.06.27付)

- 豪雨と猛暑の影響を軽減する多機能舗装「ハイドロペイブ®」を開発、神戸市と共同で公道実証試験を実施(2025.05.28付)

- シンガポールの「バードパラダイス」が第3回OCAJIプロジェクト賞を受賞(2025.02.17付)

- 広報誌『季刊大林』63号「漁」が全国カタログ展で最高賞「経済産業大臣賞」を受賞(2025.01.31付)

- グリーンインフラ産業展2025に出展します(2025.01.16付)

- ハイブリッド型苗木生産システムによって育苗したカラマツの苗木290本を初出荷(2024.12.26付)

- 大林組、「森林×ACTチャレンジ2024」優秀賞を受賞(2024.10.10付)

- 土壌・地下水浄化技術展に出展します(2024.08.28付)

- 「なんばパークス」が"都心の森"として生物多様性の保全に貢献(2024.08.21付)

- 人工光と自然光のハイブリッド型苗木生産システムによるカラマツの苗木生産を開始(2024.08.02付)

- 広報誌『季刊大林』63号「漁」を発行(2024.07.30付)

- サイプレス・スナダヤと中部電力が合弁会社を設立し、2027年4月をめどに北海道で住宅用木構造材の生産、販売事業を開始(2024.07.01付)

- 環境省認定の自然共生サイト「技術研究所の雑木林」でキンランの観察会を実施(2024.06.03付)

- 先行まちびらきまであと100日「"Osaka MIDORI LIFE"の創造」本格始動 ~訪れた人が一歩前に踏み出したくなる、公園を中心にデザインしたまち~(2024.05.29付)

- 木材を利用した鋼管柱の耐火被覆工法「O・Mega Wood Xコラム™」で90分耐火の大臣認定を取得(2024.04.15付)

- 東京・日比谷、丸の内、天王洲で「木」をテーマにしたイベントに出展(2024.04.11付)

- 大林組技術研究所内の雑木林が環境省の「自然共生サイト」に認定、30by30の達成に貢献(2024.03.05付)

- 赤坂インターシティAIRが屋上・壁面緑化技術コンクールで国土交通大臣賞を受賞(2020.01.14付)

- 11年連続、技術研究所の雑木林に咲く貴重種キンランの観察会を実施(2019.05.27付)