循環型社会

大林グループは環境方針を策定し、サプライチェーン全体で「脱炭素」「循環」「自然共生」社会の実現に向けた取り組みを実施しています。循環型社会の実現に向けては、事業を通じた資材の循環利用や廃棄物の適正管理など、すべての事業で具体的な取り組みを推進しています。

循環型社会の実現に向けた目標

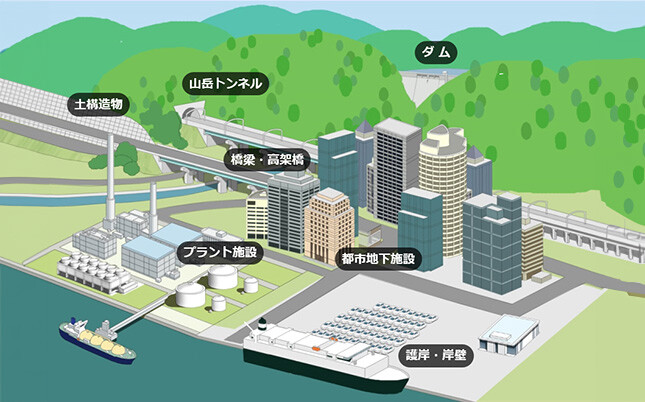

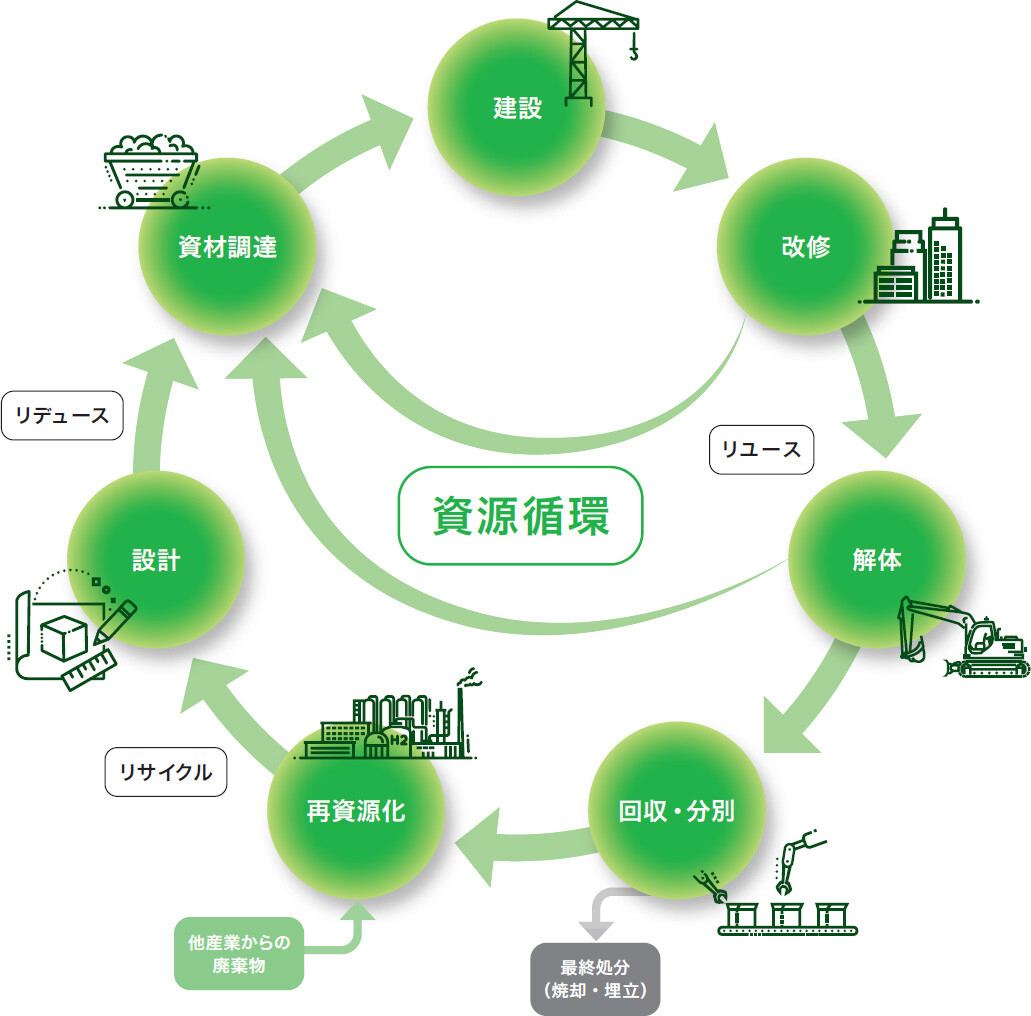

循環型社会の実現には、サプライチェーン全体および建設物のライフサイクル(※1)について、3R(※2)を考慮した取り組みが必要と考えています。現在、建設物のライフサイクルの建設段階に発生する廃棄物の最終処分量を減らすべく、"建設廃棄物に占める混合廃棄物の割合"をKPIに設定し、3%以下を目標として掲げて取り組みを推進しています。社会情勢や要求も勘案しながらさらなる取り組みと目標を検討中です。

- ※1 建設物のライフサイクル

建設物の企画、設計、建設、運用、維持・管理、解体に至るまでの生涯 - ※2 3R

リデュース(Reduce)、リユース(Reuse)、リサイクル(Recycle)

循環型社会の実現に向けた取り組みの現状分析および課題

資源循環に関して、廃棄物のゼロエミッション活動や産業副産物を活用した資材開発・実用化など、主に川中(建設)での取り組みを行ってきました。一方で、サプライチェーンの川上(企画・設計・調達)や川下(維持・管理・解体)に関する取り組みが少ない点を課題と捉えています。

循環型社会の実現に向けたサーキュラーエコノミーの実現

従来のゼロエミッション活動はもちろんのこと、資源の効率的な循環利用を推進し、持続可能な社会と経済的成長を実現するサーキュラーエコノミーの実現に貢献していきます。

建設資材の循環利用推進

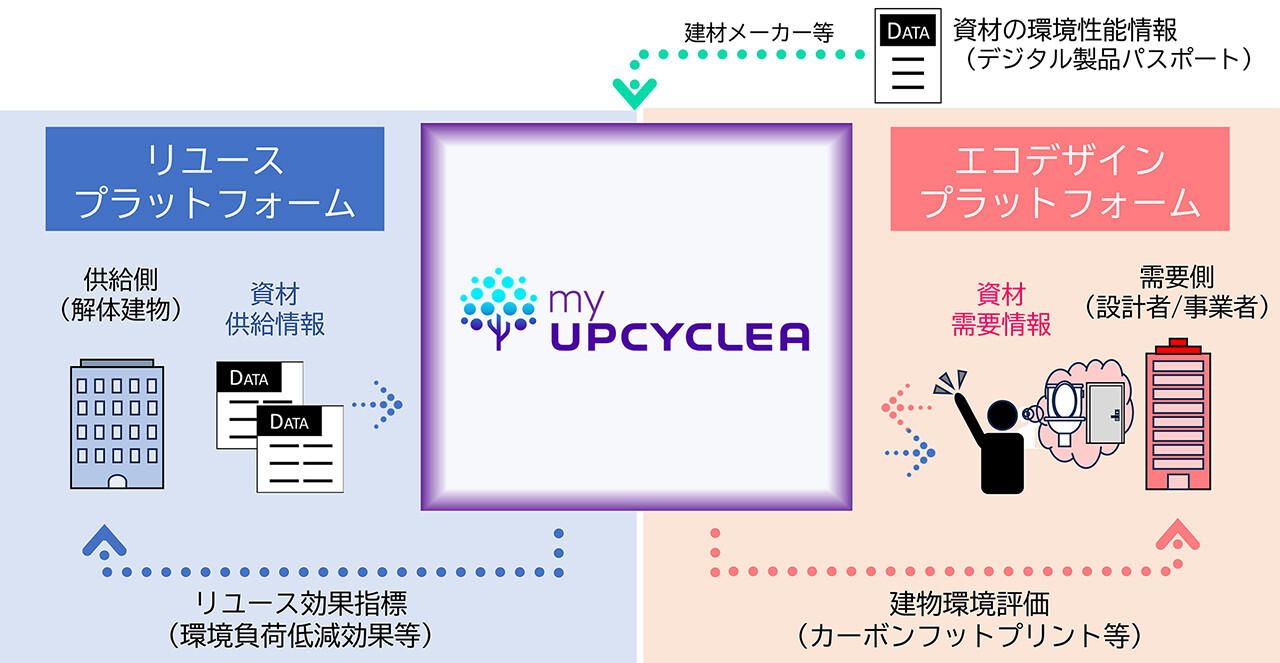

建設資材のリサイクルのみならず内装材や設備機器のリユースのため、建設資材の環境性能や建設解体資材のリユース可能性を可視化するUpcyclea社の資源循環データプラットフォーム「myUpcyclea」を導入し、建設資材の循環利用を推進しています。

廃棄物管理

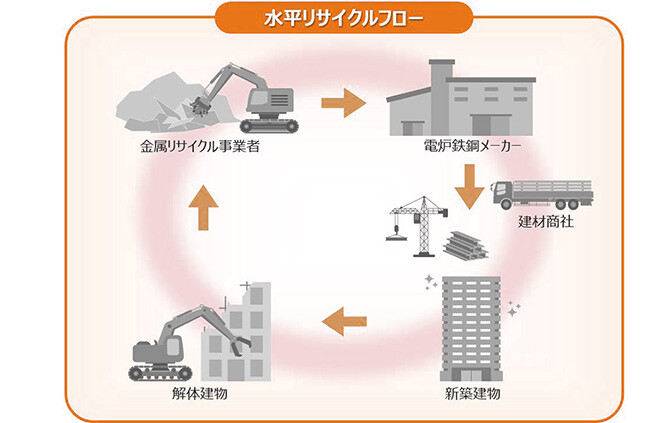

最終処分率の低減および水平リサイクルについても取り組んでいます。2006年から、電子マニフェストを全店に導入し、廃棄物の管理の強化に取り組んでいます。

構造体リユース

鉄骨やコンクリート製の構造部材を新築建物の構造体にリユースする国内初(※3)の取り組みを自社技術研究所内の実験棟新築工事で実施しました。この取り組みは2025年度リデュース・リユース・リサイクル(3R)推進功労者等表彰で国土交通大臣賞を受賞しました。

- ※3 自社調べ(2024年6月)

「1つの建物から全種別の構造部材を取り出し、新築建物の構造体としてリユースする取り組み」として国内初

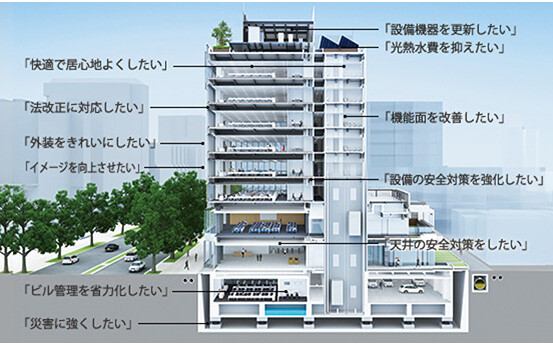

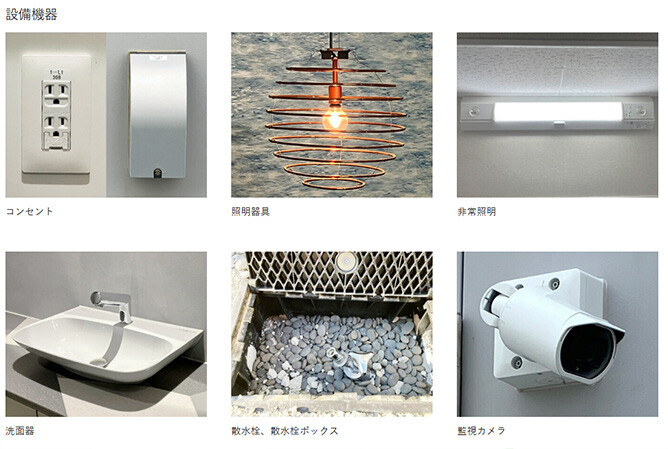

設備機器・建材リユース

2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)においてパナソニックグループパビリオン「ノモの国」で使用された設備機器や建材などの約30品目180点を、自社技術研究所内の実験棟新築工事にリユースします。

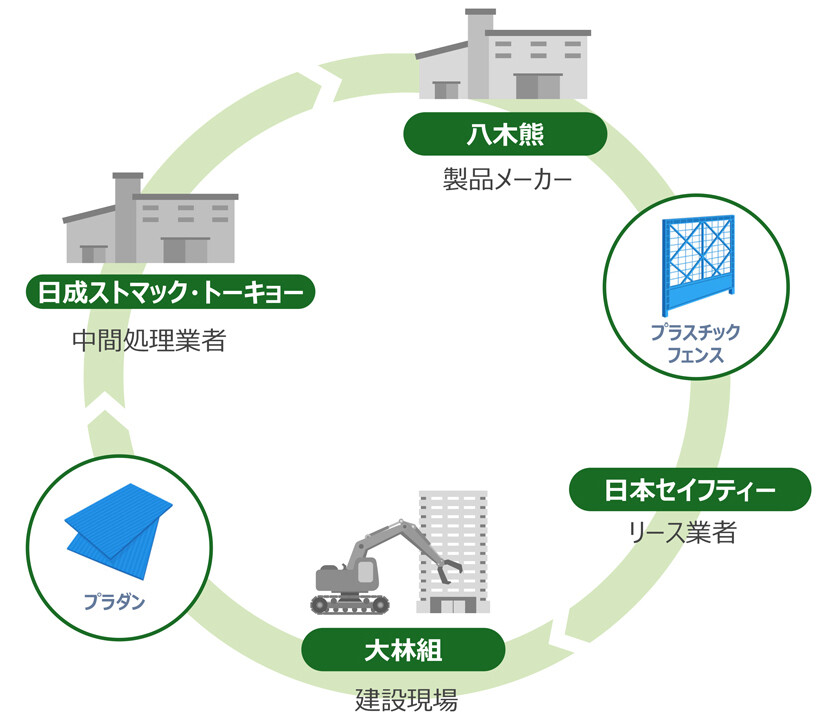

仮設材リサイクル

製品メーカーや中間処理業者、リース業者と連携し、大林組の建設現場で廃棄されるプラスチックダンボールを工事用フェンスに再生し、自社技術研究所内の実験棟新築工事の建設現場の仮囲いに導入しています。

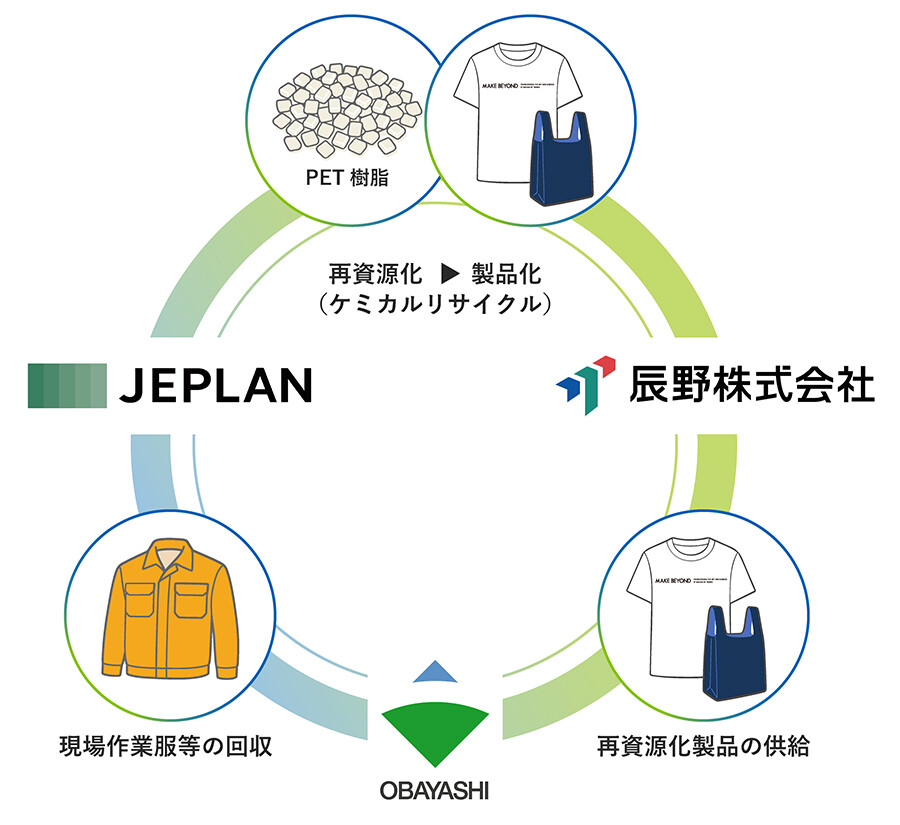

現場作業服の大規模リサイクル

大林組の全国の工事事務所や事業所から現場作業服を一斉回収し、ケミカルリサイクル事業会社と製品メーカーと共同で、リサイクルする取り組みを実施しました。

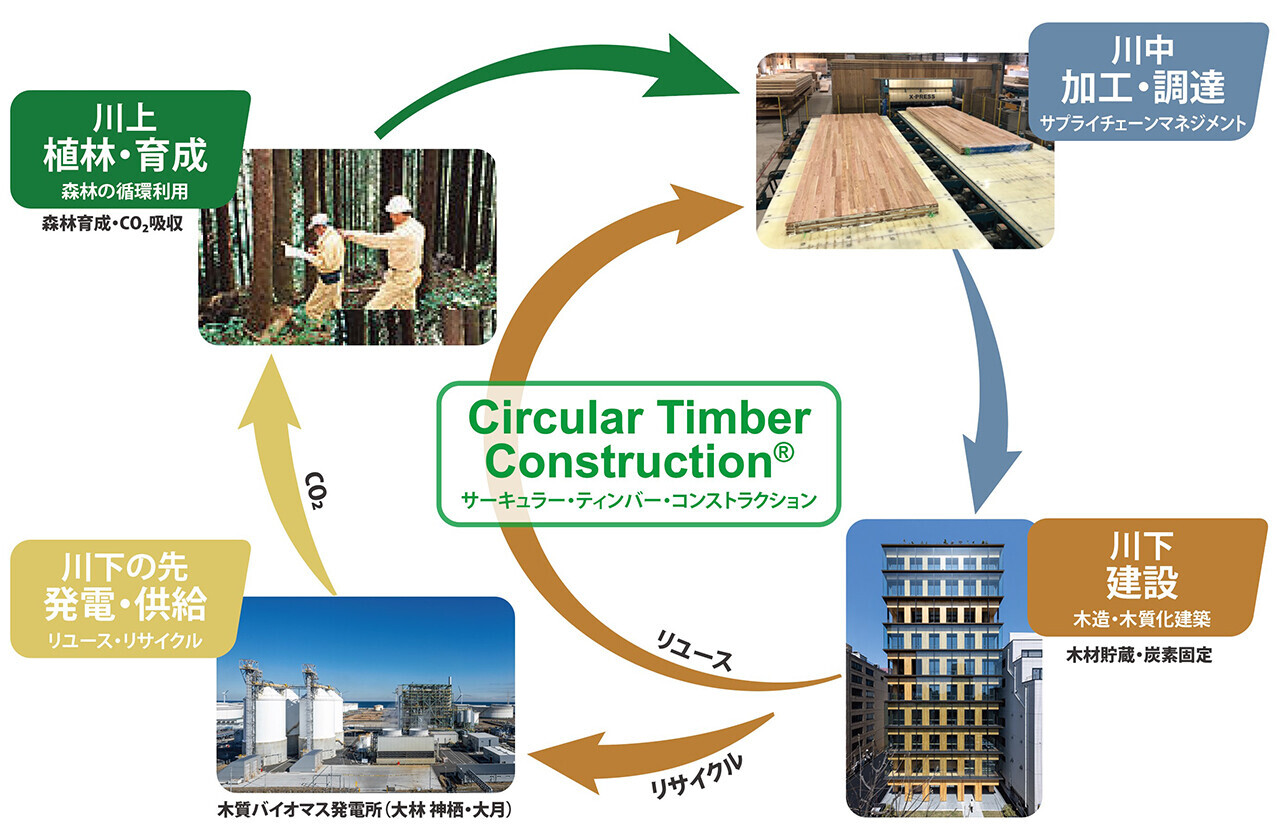

循環型モデル「Circular Timber Construction®」

木造・木質化建築の推進にとどまらず、グループ会社が保有する森林関係の事業実績やノウハウ・知見を生かし、国産木材に関する川上から川中、川下とその先まで、循環サイクル全体を活性化させることによる、持続可能な森林資源の利用、自然共生社会の実現に取り組んでいます。

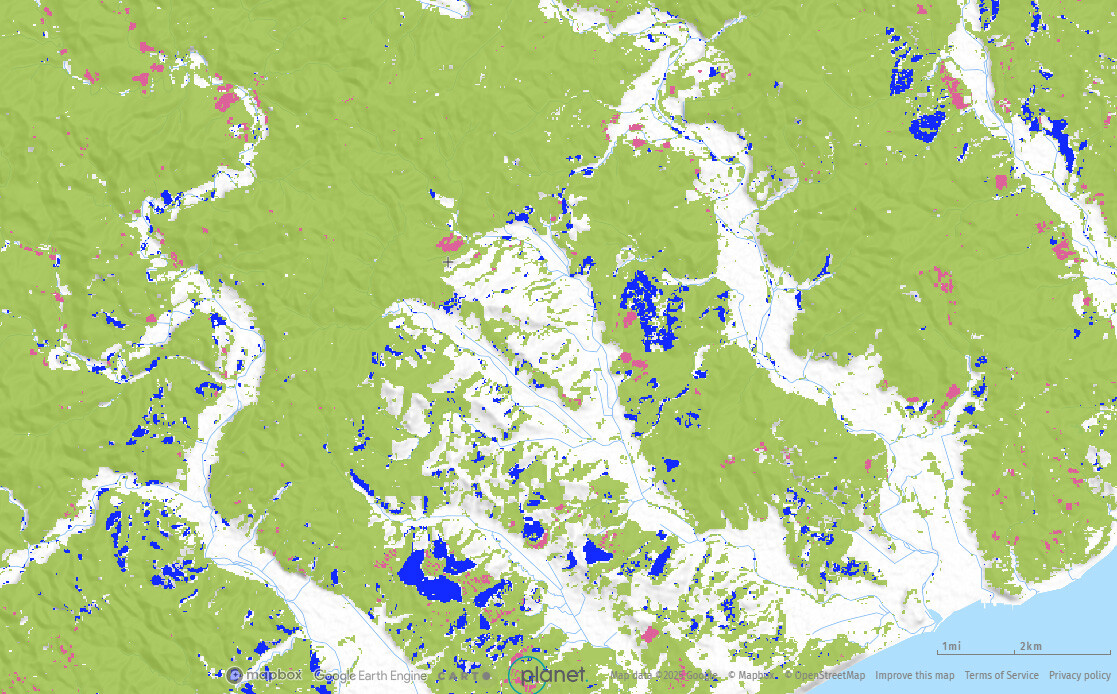

トレーサビリティ調査

サプライチェーンにおける人権侵害や環境破壊などに対する社会的関心が高まっていることを受け、2021年から、建設工事で使用する資材のうち、人権リスクが高いとされる海外調達木材および太陽光パネル部材に関して、トレーサビリティ調査を実施しています。

水および森林資源のリスク

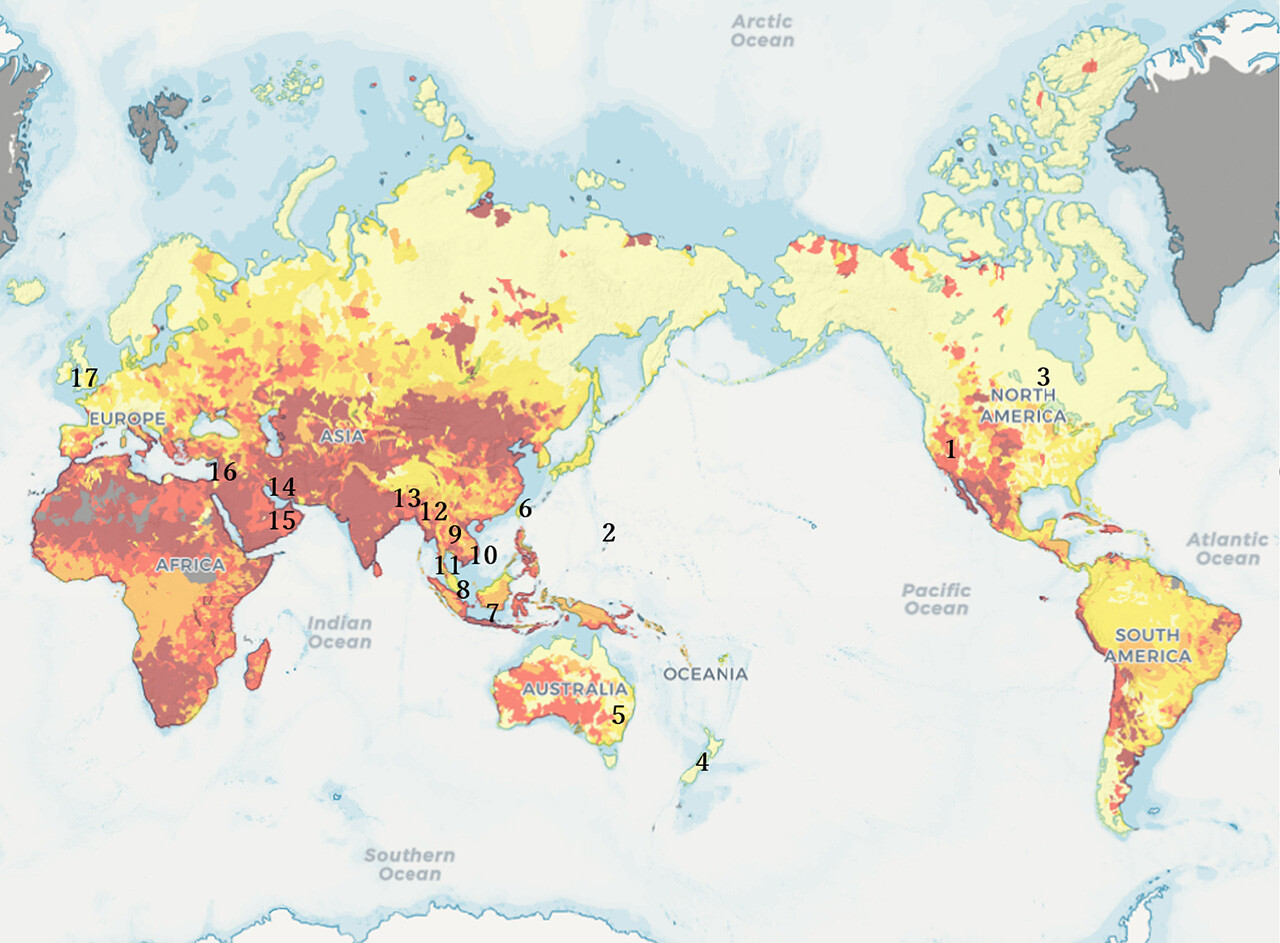

建設業が資源循環について有する課題として注目されているのが、水資源と森林資源です。事業活動の中で水や木材を使用しており、水や森林は建設業と密接に関係しています。木材に関しては、鉄やセメントなど他の資材に比べて使用量は少ないものの、生物多様性保全や人権保護の観点、そして、再生可能資材としての可能性を考慮して重要な資材の一つとして位置付けています。水に関して、日本では量的(※4)ではなく、質的(※5)な部分に、一方で、海外では量と質のいずれか、もしくはその両方について地域特有のリスクがあると考えています。これらを理解し、法令や地域社会の要請に従いリスクの最小化に努めます。また、木材は森林から、水は河川や地下水から供給されることから、循環型社会のみならず、脱炭素社会や自然共生社会の実現にも関係しており、リスクを考慮した上で、地域に適した利用計画を策定し、事業を進めています。

- ※4 量的

水資源賦存量(国土交通省ウェブサイト) - ※5 質的

水質汚染や水質汚濁など

- ※6 Aqueduct Water Risk Atlas

世界各地の水リスクを評価し、可視化するためのツール - ※7 Global Forest Watch

森林被覆や土地利用、生物多様性サイトに関する情報を提供しており、森林減少や土地転換のリスクを特定することが可能

今後の方針

現在、「建設廃棄物に占める混合廃棄物の割合」をKPIとして設定しています。循環型社会の実現のために、サプライチェーン全体を通した資源の循環が重要です。現在、実施状況や社会情勢に応じてロードマップを検討しています。

循環型社会に貢献する技術開発の推進

リサイクルとリユース

リデュース

関連情報

- 現場作業服の大規模リサイクルにより建設廃棄物削減を実現(2025.11.20付)

- 大林組技術研究所「オープンラボ3」での取り組みが3R推進功労者等表彰で国土交通大臣賞を受賞(2025.11.14付)

- 大阪・関西万博 パナソニックグループパビリオン『ノモの国』の設備機器、建材を大林組技術研究所実験棟にリユース(2025.09.04付)

- カーボンオフセットで脱炭素化した鉄筋を国内で初めて建物に採用(2025.09.02付)

- 建設現場から排出された廃プラスチックダンボールを工事用フェンスに再生利用(2025.09.02付)

- 解体建物の構造部材をリユースした実験棟「オープンラボ3」、第1期部分が完成(2025.07.28付)

- 2017年度3R推進功労者等表彰で国土交通大臣賞を受賞(2017.12.13付)

- 特例子会社オーク・フレンドリーサービスが大林組のエコ活動を推進(2016.05.27付)