大林組の木造・木質建築

木と共に 巡る未来へ

持続可能な社会の実現に向けた、脱炭素、循環、自然共生への取り組みの中で、木材利用の重要性が高まっています。木造・木質建築は都市の第二の森林として「脱炭素」に大きく貢献し、こころとカラダの健康につながる「ウェルビーイング(人間の豊かな生活)」な空間を提供します。

大林組は「木造・木質建築」への取り組みを積極的に進め、木造建築に必要な技術の開発に取り組んでいます。

プロジェクト

実績

-

Port Plus 大林組横浜研修所

-

大林組仙台梅田寮

-

内外テクノス本社工場 工場棟

-

nonowa国立SOUTH

(撮影:Nacasa & Partners Inc.) -

内外テクノス本社工場 事務所棟

-

神戸市中央区役所・中央区文化センター

-

奈良県コンベンションセンター

(撮影:ヴィブラフォト 浅田美裕) -

高槻城公園 芸術文化劇場

(撮影:プライズ 山崎浩治) -

銀泉西新橋ビル

(撮影:雁光舎) -

箕面市立文化芸能劇場

-

高輪ゲートウェイ駅

(提供:東日本旅客鉄道(株)) -

ミヤリサン製薬坂城工場 厚生棟

-

THE HIRAMATSU 京都

(撮影:フォワードストローク) -

新風館

-

ディスコ九州支店

-

JRA京都競馬場

(撮影:(株) 伸和) -

大林組けやきテラス

-

スルガ銀行キャンパスヘブン メインビル

-

日新 木造倉庫

(撮影:新建築社写真部) -

株式会社眞栄熊野作業所

(撮影:新建築社写真部) -

市原ゴルフクラブ市原コースクラブハウス

-

タマディック名古屋ビル

-

万田発酵 HAKKOゲート

(撮影:建築写 中村啓太郎) -

上原成商事 本社ビル

-

近畿大学国際学部棟

-

GREEN SPRINGS

-

富士ソフト新名古屋ビル

-

岩谷産業 神戸研修所

(撮影:ヴィブラフォト 浅田美裕)

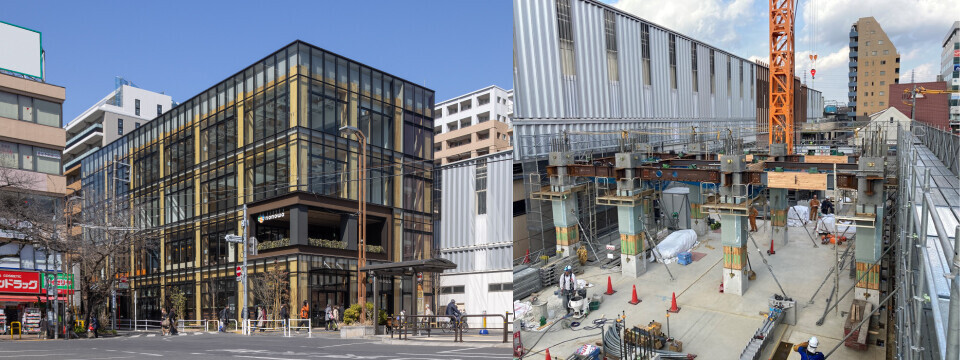

進行中のプロジェクト

-

アトラシアン・セントラル

-

仮称)天神1-7計画

-

キャプション by Hyatt 兜町 東京

(©平和不動産株式会社)

技術

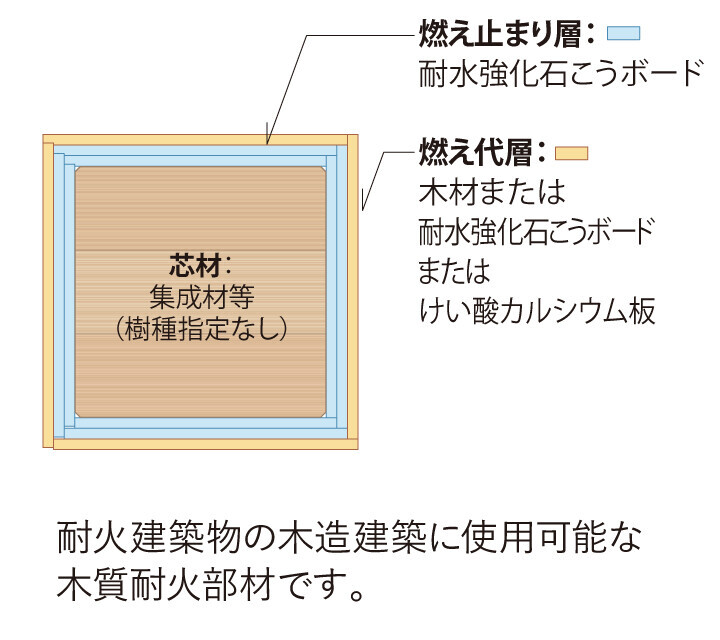

木造・木質の耐火技術

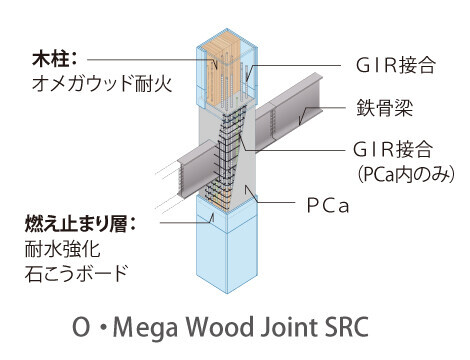

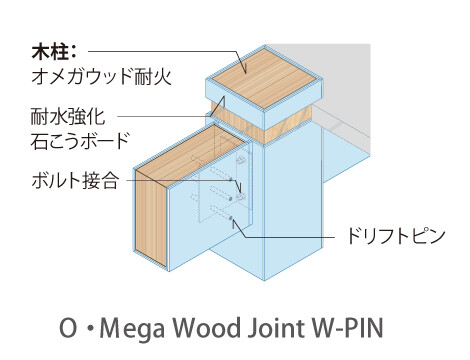

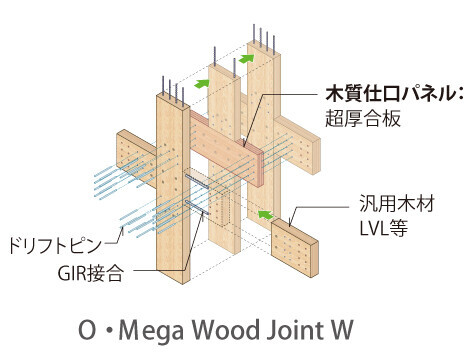

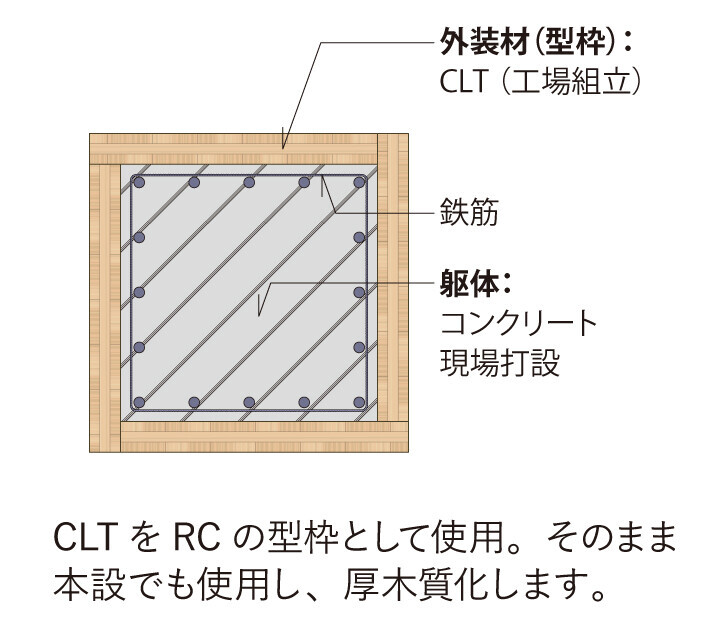

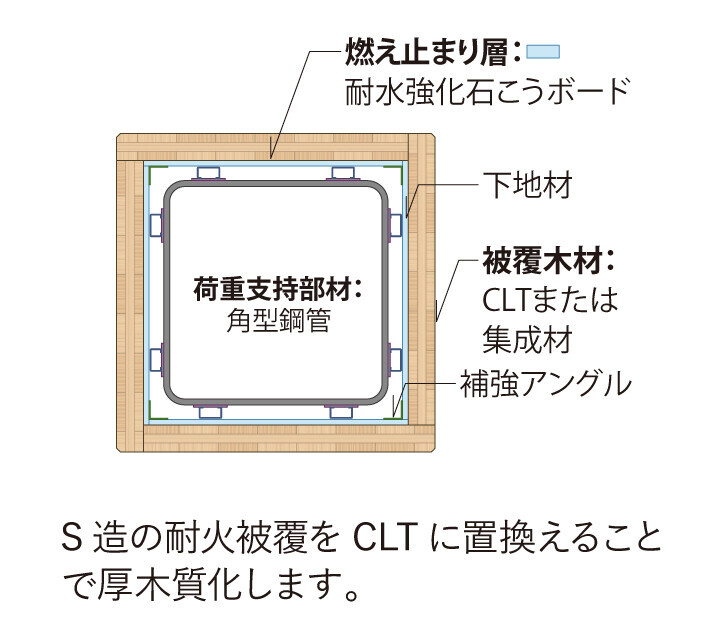

「O・Mega Wood(オメガウッド)」は大林組の木造・木質の技術です。大林組は、構造体に木を使うだけではなく、より幅広く木造・木質化を推進しています。

木質は、単純に仕上げに木を貼るだけではなく、S(鉄骨)造では耐火被覆、RC(鉄筋コンクリート)造では型枠の代わりにCLT(Cross Laminated Timber)を用いる厚木質化により、コストを抑えたCO2固定量増と、豊かな空間を実現します。

-

木造 柱・梁

O・Mega Wood 耐火

コラム・ビーム

(1時間・2時間・3時間耐火)

Port Plus 大林組横浜研修所

-

RC造 柱・梁

O・Mega Wood X

コラムRC・ビームRC

(1時間・2時間・3時間耐火)

タマディック名古屋ビル

-

鉄骨造 柱・梁

O・Mega Wood X

コラムS(90分)

ビームS(認定取得中)

耐火被覆木質イメージ

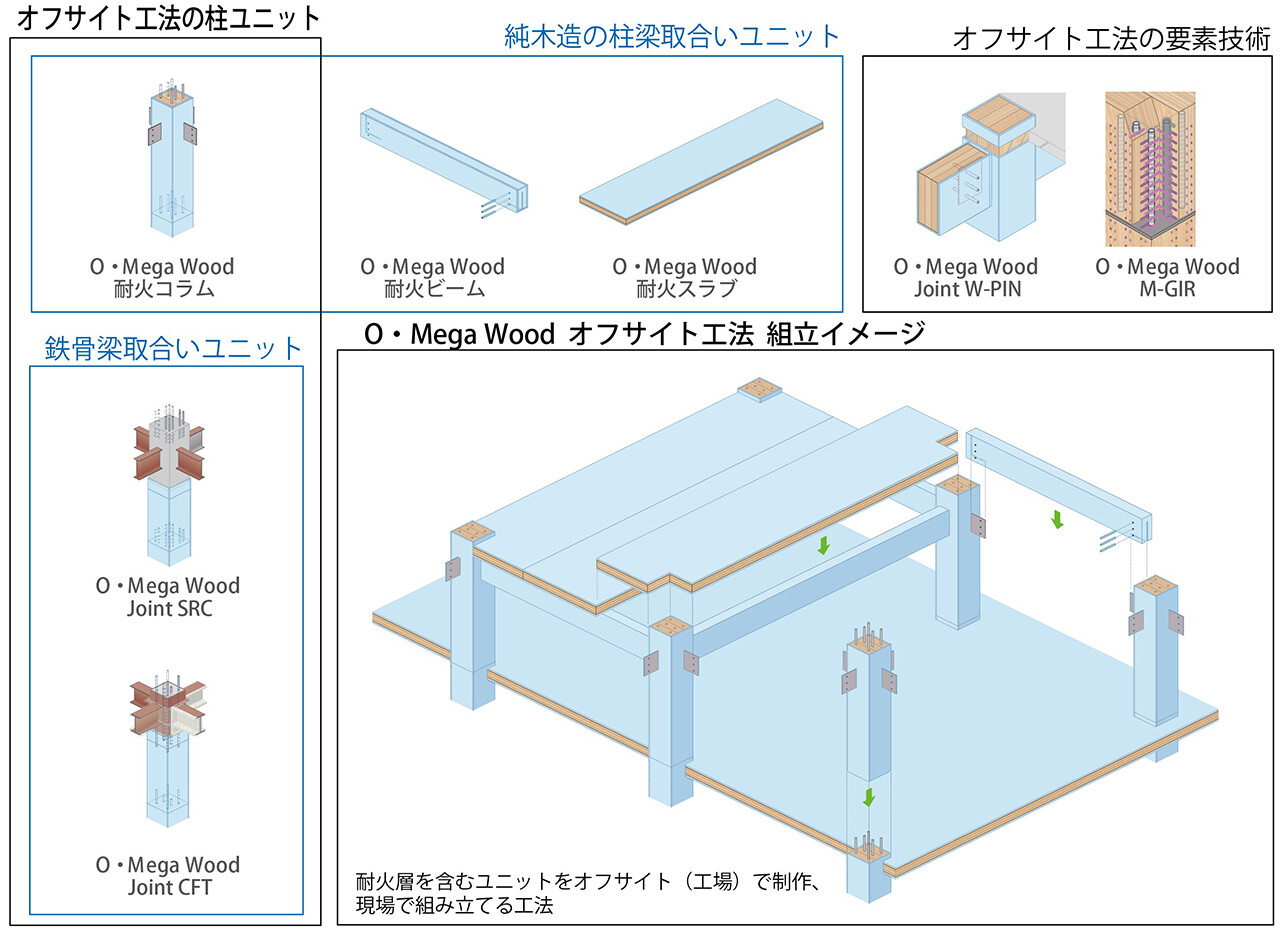

耐火層も含めたオフサイト構工法(概念図)

大林組は、木造でもオフサイト施工を推進しています。オフサイト施工とは、工場で事前に加工組み立てを行い、現場での施工性を向上させる工法です。大林組のオフサイト施工は、石膏ボードまで工場で貼るところがポイントです。

騒音・振動・粉じんと搬入車両の低減によって工事現場周辺に与える影響を最小限に抑えるとともに、カーボンニュートラルにも貢献します。

耐火層も含めたオフサイト構工法(実績)

nonowa国立SOUTH

岩谷産業 神戸研修所

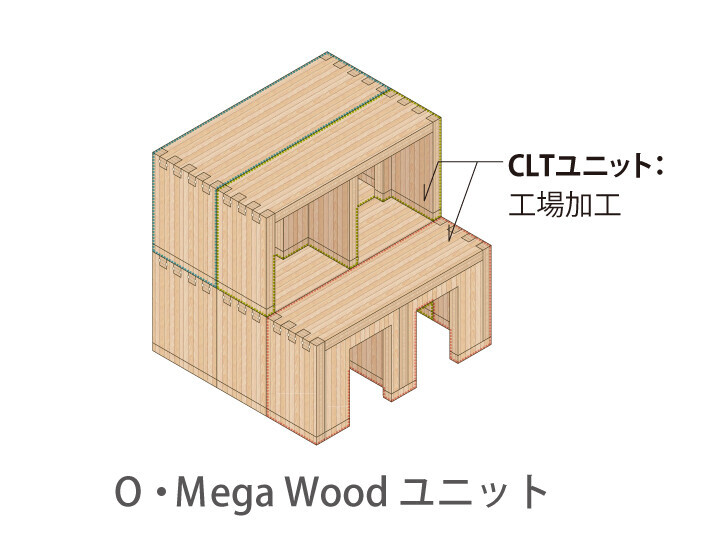

ユニット工法

柱と梁の接合部を固定する構造や壁式構造の床壁を一体でユニット化したものです。設計段階から施工の合理化を見据えて計画しています。

Port Plus 大林組横浜研修所

大林組仙台梅田寮

OBAYASHI WOOD VISION

木と共に 巡る未来へ

大林組は「Obayashi Sustainability Vision 2050」の中で、「地球・社会・人」のサステナビリティを実現する2050年のあるべき姿を描き、次の目標を掲げました。

- 脱炭素

- 価値ある空間・サービスの提供

- サステナブル・サプライチェーンの共創

「OBAYASHI WOOD VISION」は、これを受けて 、木を中心とした豊かな循環型社会「木と共に 巡る未来」を実現する大林組の取り組みです。

Obayashi Sustainability Vision 2050に関する詳細はこちらをご覧ください。

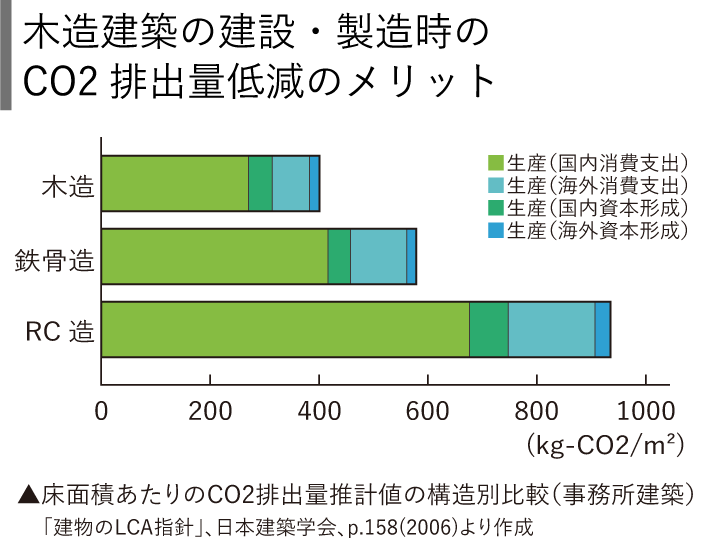

脱炭素

-

二酸化炭素(CO2)を吸収し、酸素を排出することで成長し、炭素を貯蔵します。

木材は、鉄や鉄筋コンクリートよりも製造時のエネルギー消費が少ないため、建材を木に置き換えることによってCO2の削減に貢献します。 -

木造利用によるCO2貯蔵イメージ -

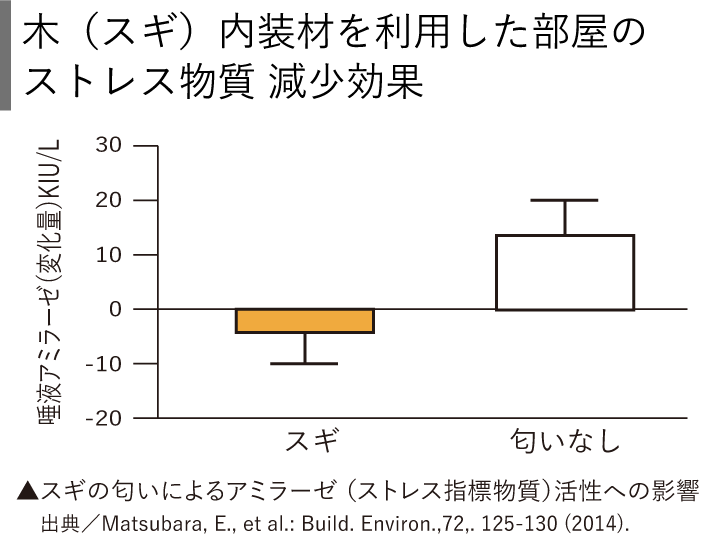

ウェルビーイング

-

木材は環境面での貢献はもちろん、人や企業・地域などにとってさまざまなメリットがあります。

健康増進につながる木質空間、安全で安心な木造空間、静かできれいな木造現場を追求し、「ウェルビーイング」な木造・木質建築を目指します。 -

木質化事例「Port Plus」 -

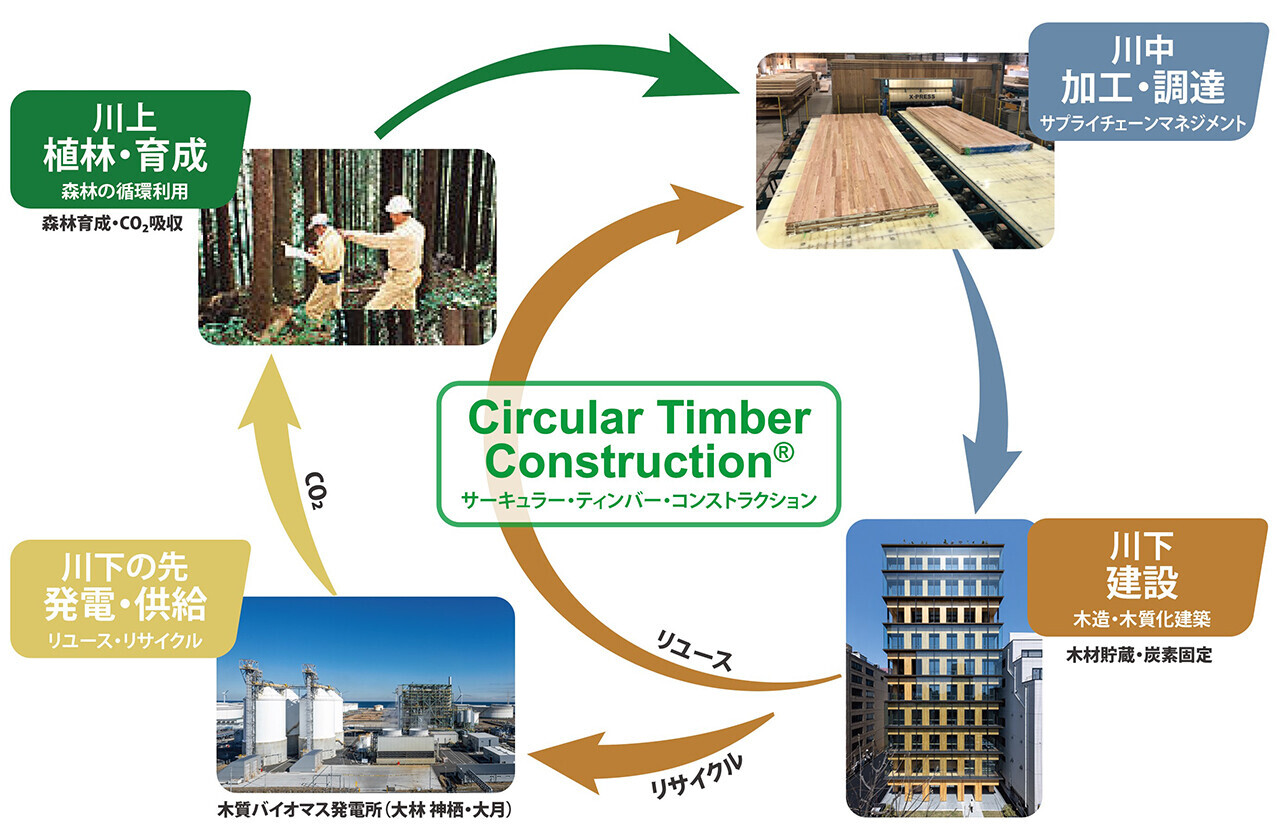

循環型モデル「Circular Timber Construction®」

木を活かす自然共生の循環型モデル

大林組は、木造・木質化建築の推進にとどまらず、グループ会社が保有する森林関係の事業実績やノウハウ・知見を活かし、国産木材に関する川上から川中、川下とその先まで、循環サイクル全体を活性化させることによる、持続可能な森林資源の利用、自然共生社会の実現に取り組んでいます。

■川上での大林組の取り組み

-

苗木から丸太を生産するまでの段階です。

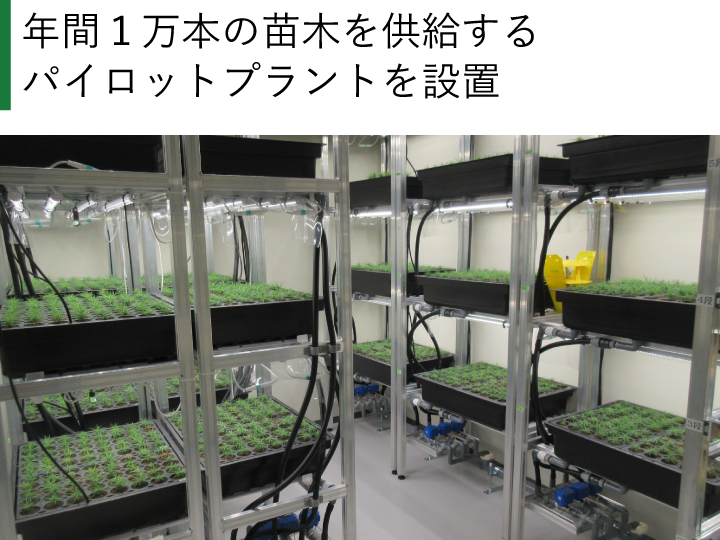

大林組は、人工光で効率的に苗木を育てる技術を開発し、植林を実施しています。またパイロットプラントを設置し、年間1万本の苗木を供給できる体制を整えました。 -

左:カラマツ苗木 右:植林 -

パイロットプラント

■川中での大林組の取り組み

-

川上から入荷した原木を加工して、製材品や木質材料を生産する段階です。

大林組は、高い木材加工技術を持つグループ企業を中心に、安定的・効率的な木材の供給に積極的に取り組んでいます。 -

サイプレス・スナダヤ全景 -

内外テクノス工場内観

■川下とその先での大林組の取り組み

-

実際に木材製品を建設などで使う最終消費の段階です。

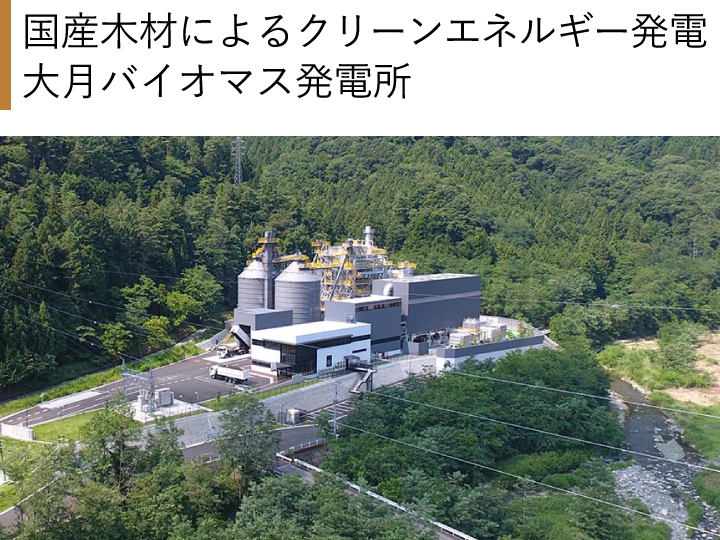

大林組は、国内最高層の純木造耐火建築物「Port Plus」や、木質バイオマスによるクリーンエネルギー発電に取り組んでいます。 -

左:立面 右:内観 -

木質バイオマス発電所(山梨県・大月)

■協定などの取り組み

-

大林組グループと3省庁で協定を締結し、建築物における木材利用促進にとどまらず、森林の循環、脱炭素社会・持続可能な社会の実現を目指します。

また、飯能市と連携・協力し、飯能市の森林・林業再生を飯能モデルとして構築します。 -

協定締結式(2023年2月) -

協定締結式(2021年6月)

新建築2023年4月号に掲載されたCircular Timber Constructionに関する京都大学小宮山先生との共著レポートおよび座談会の様子を公開しました。

建築構想「LOOP50®」

Circular Timber Constructionの未来のかたち

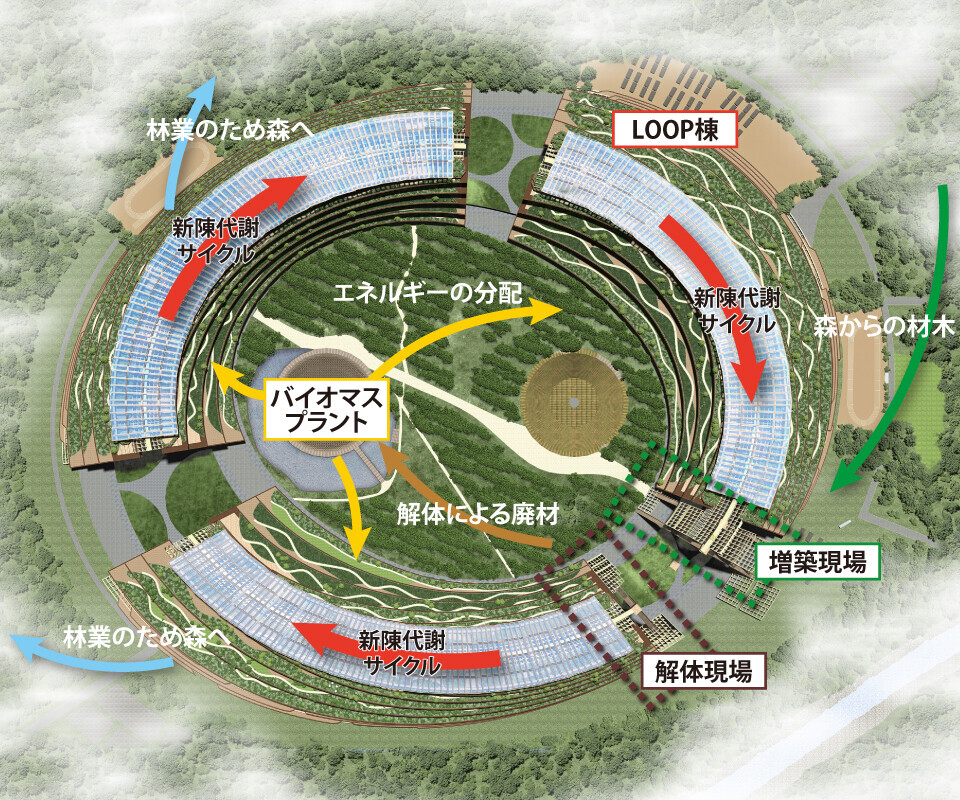

森とともに生きる木造循環型都市「LOOP50」

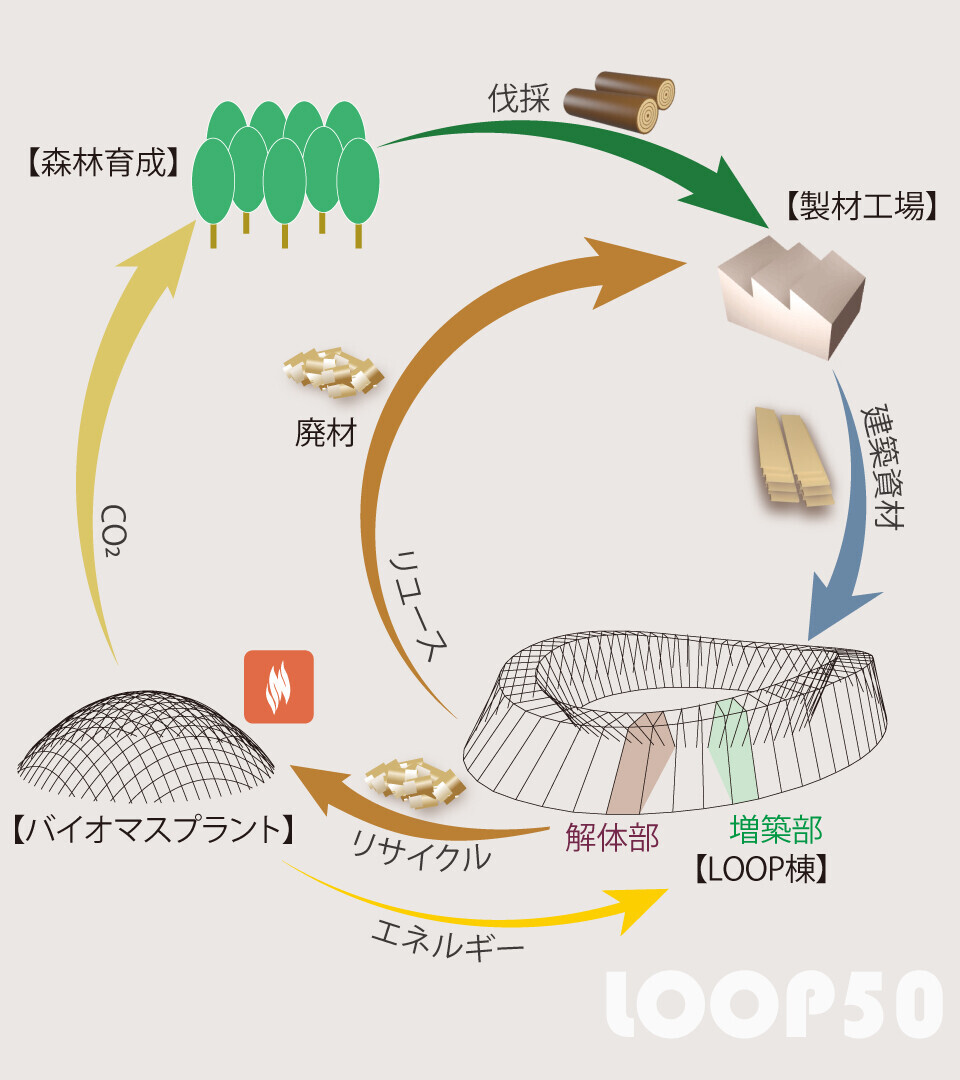

未来の木造循環型都市として、大林組は「LOOP50」を構想しました。

豊かな森林を保ち、50年かけて成長させた木を積極的に使い、木の恩恵を受け続ける。

木の循環を促しながら、人間が森や木々と共生することをめざそうと考えたのが、「LOOP50」です。

-

森林資源の循環による建築とエネルギーの自給自足

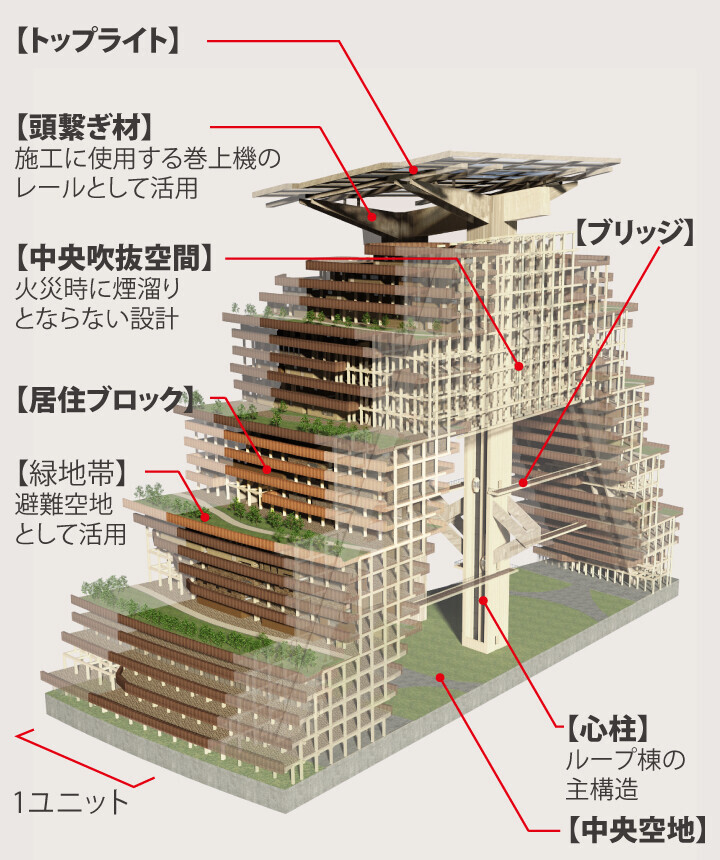

LOOP50は、周辺に所有する森林が50年かけて成長した木を伐採し、50区画で構成されるLOOP棟の1区画を毎年増築。同時に50年経過して役目を終えた1区画を解体します。森林の成長循環のサイクルと同じ50年をかけて、共に循環していきます。

廃材を一部リサイクル、残りをバイオマスプラントで街のエネルギーとして活用するLOOP50は、建材とエネルギーを地産地消する職住近接の木造循環型都市構想です。

-

【循環フロー図】

【ユニット構成】

毎年行われる増改築の基本単位で、循環の単位ともなるのが「ユニット」です。50ユニットが連結しており、全ユニットの木材量を一定とすることで毎年の伐採量、工事量を一定にします。

【平面図】

LOOP50に関する詳細はこちらをご覧ください。

超高層制振ハイブリッドモデル

高さ150mの木造オフィスビル

-

高さ150mのオフィスビルを想定した、木造と在来構造(S造・RC造)で構成する、「超高層制振ハイブリッド木造モデル」です。

4層ごとのメガフレームで構成され、2層ごとに木造の柱梁床を挿入することで可変性にも配慮し、木の香りや肌触りを感じられるオフィス空間を提供します。

また、これからの高層建築の新たな空間価値として、風を呼び込み木や緑があふれる空間が積層する半屋外テラスを提供します。

この超高層制振ハイブリッド木造モデルにおいて、主架構の柱・梁に約9,200m3の木材を使用し、環境貢献につなげるとともに、一般的なS造オフィスに比べ、主架構の柱・梁の重量が約20%低減するなど、コスト低減に寄与します。

-