第四節 技術革新の推進力―研究所を設置

無公害の地下連続壁構築工法―OWS工法の開発

日本経済の高度成長にともない、大気汚染、水質汚濁、排気ガス、騒音振動等多くの都市公害が生まれたが、なかでも騒音と振動については建設工事がその発生源として社会の強い非難の矢面に立たされた。事実、建設工事、ことに地下工事に際し、矢板や杭を打ちこむ作業に当たっての振動や騒音ははなはだしく、特に騒音の場合は自治体の定めた条例の基準を越えることが珍しくなかった。建設業者は、これらの公害防止のために、無音、無振動地下工法の導入開発につとめたが、大林組が他社にさきがけて開発に成功したOWS(オウス)工法は、独自の技術開発として高く評価され、施工実績において業界第一を誇っている。

これまで地下に建造物をつくるには、まず周囲に矢板を打ちこみ、掘削深さに達する土留用壁体を構築し、内部の土砂を掘削する方法がとられた。この土留矢板は、外部の土砂が敷地内へ崩壊するのを防ぐとともに、掘削した部分に流入する地下水をさえぎる役目をも兼ねたものである。しかしながら、矢板は止水の目的を完全に果たさないばかりか、打ちこみ作業に際して大きな振動と騒音をともなう欠陥があった。OWS工法はこの欠点を是正するもので、ベントナイトその他の泥水液を充満させつつ、地中に長小判形断面の竪溝を連続掘削し、このなかに鉄骨または鉄筋コンクリート製の構造体を構築して、これを土留用壁体とする工法である。矢板打ちこみがドライな作業で行なわれるのに対し、この工法はウェットな作業であり、また使用した泥水が土留用壁体を遮水性のものとするところから、これはウェット スクリーンと名づけられた。すなわち、OWSのOは大林であり、Wはウェット、Sはスクリーンの略である。

この工法のヒントはイタリアから導入されたイコス工法から得た。当時、無音無振動工法を模索していた大林組技術陣は、昭和三十五年(一九六〇)夏、中部電力の畑薙ダム工事にこの工法が採用されているのを知り、本店工務部次長谷口尚武以下四名が現地を見学した。この工法をそのまま都会地の建築工事に応用できるかどうかに疑問はあったが、きわめて注目すべきものとして関心をもち、研究に着手した。ただちに本店新館の敷地内で実験工事を開始、本店工務部の橋本良介と金田宏が担当して、掘削機械がないまま、さく井機を用いて穴を掘るなどの苦心をしながらテストを進めた。その結果、一応コンクリートの柱列ができ、ベントナイトの止水効果もたしかめられたので本格的な開発にとり組み、翌三十六年四月には、先にのべたOWS工法の名称もきまった。

このときの実験工事では、泥水循環方式(リバース サーキュレーション)の実験をも行なった。さく井機で掘った土をベーラで上げるのでは能率が悪いので、大ドラム缶を分離器に改装し、ポンプで泥水を循環させる工夫をした。このときはエアがはいり、結果はよくなかったが、その後吸上げ式パーカッション型掘削機械が開発されたのは、このアイデアにもとづくものであった。

実用に供されたのは新大ビルの第二期工事のときで、このときは柱列式で行なわれた。掘削には加藤製作所のアースドリルを二台新規に購入し、さく井機と併用した。しかし柱列式には柱体相互間の継目の処理や柱列土留壁をそのまま地下室の壁に利用できないなど、さまざま問題点のあることがわかった。そこで、連続壁体をつくるために機械部でクラムシェルバケットの試作を開始した。柱列式を現在のような連続壁体とするようになったのは、この経験から生まれたものである。

クラムシェル、パーカッションの両方式を最初に使用した工事は、昭和三十七年(一九六二)五月、大阪の池萬ビル建設のときで、これが本格的OWS工法のはじめといえる。つづいて同三十九年二月、大阪桜橋の東洋ビル新築に採用されたが、地下二六メートルにある天満層の掘削に当たり、同工事の建築主任安盛寿一がロータリーカッターを開発した。これは先端にスクリュー型のカッターを三つ並べたもので、天満層の掘削には一応成功したが、堅い地盤を克服する工夫はなお必要とされた。同年九月の東京都下水道多摩川幹線工事、同十二月の大阪化学繊維会館工事に際しては、硬質地盤の掘削能率向上のため、先行ボーリング方式を採用したが、のちにのべるソレタンシュ工法の技術導入が考えられはじめたのはこの時点からであった。また昭和四十年(一九六五)一月、中国電力の下関火力発電所工事では、OWS壁体を支持杭に利用した。このときは板状の支持杭のほかに、閉鎖多角形の平面でケーソンと同様のものをつくり、煙突の基礎としたものである。このころ行なわれた名古屋近鉄ターミナルビル工事では、壁体の継目に鉄板を使用する工夫も行なわれた。これは従来用いていたロッキングパイプに難があったため、名古屋支店工務部長隅谷一郎が考案したものであるが、のちにPCコンクリートで鼓形のものをつくり、継目を処理する方法も開発された。

ベントナイト泥水の処理について、昭和三十八年(一九六三)六月、パンフレット「OWS工法におけるベントナイト泥水について」を刊行して成果と実績を発表したが、このころの処理法は石油ボーリングの泥水管理法を踏襲したものであった。しかし、使用する泥水には掘削土砂やセメントが混入して泥水の質が悪化し、掘削条件を変化させるなどの問題が残されていたので、技術研究所がその研究を担当し、CMC、分離剤、逸泥防止剤などを添加調合する新たな処理方法を開発した。また泥水の品質を管理するための大林式泥水試験法、廃棄液の処理によって誘起する二次公害の防止のため、廃液を水と固形分とに分離する廃液処理法も開発したが、これらはいずれも大林組独自の新しい着想によったものである。

はじめ、無音無振動の仮設土留壁を目標に出発したOWS工法は、このような過程を経て成長し、やがてOWS工法による地下連続壁は本工事の地下外壁として土圧を受けとめる役割を果たすものとなり、さらに現在では、地震等の水平外力にたえ得る耐力壁としても使用されるようになった。昭和四十一年、フランスのソレタンシュ工法を導入してからは両工法を併用、「OWSソレタンシュ工法」として一体化することによって、大林組の地下連続壁構築工法はより完全な工法となり、発注者や設計事務所等の信頼は高まり、施工実績において業界第一位の地歩を占め、大林組の代表的地下工法の一つとして各種建設工事にひろく採用されている。

なお、昭和四十四年七月、昭和四十三年度下期勤続表彰式のあと、特にOWS工法に関する功労者として谷口常務をはじめ関係者二七名が表彰されたが、本店技術部技術第二課橋本良介課長は特別表彰を受けた。

パイルコラム工法

パイルコラム工法も、OWS工法と時期を同じくして開発された無音無振動地下工法で、地上から設置した杭(パイル)を、そのまま柱(コラム)とするためこの名称がある。これはラジオ東京(現・TBS)工事に際し、長さ一一メートル、径四〇〇ミリのコンクリート柱四〇〇本余を打設するに当たり、放送室に騒音と振動を与えないための工夫から生み出された新工法である。このとき防音防振のために、アースドリルで地中に穿孔し、杭をさしこむ方法を採用していたが、この杭がいずれも垂直であるところから、取締役工務部長河田明雄が、杭をさしこむことにより柱ができると考えたのがこの工法のスタートであった。

パイルコラム工法として正式に使用されたのは、昭和三十六年(一九六一)八月、ヂーゼル機器本社新築工事である。このときは外周境界線いっぱいにドリルマシンで既製杭をさしこみ、その間を場所打杭でむすんで土留壁とし、敷地を最大限に利用して建物柱位置の施工をパイルコラム工法で実施した。つづいてNHK第二新館、横浜駅西口地下街工事にも用いられた。

OWS工法等によって、剛性の高い山留壁が使われるようになってからは、パイルコラム工法と併用して地下工事に逆打ち工法が多くなった。NHK第二新館では、まず一階の床をつくり、この床を基準として上下同時にコンクリート打設を行なうこととし、地下四階の基礎と地上九階と塔屋三階を同時に施工した。横浜駅西口地下街も、まず地上交通路の床をつくり、交通緩和をはかりながら施工を行ない、安全面と工期短縮に寄与した。当時、業界の課題とされた無公害地下工法について、大林組がOWS、パイルコラム両工法を開発したことは特筆すべき成果であるが、これと同時に、前記の逆打ち工法にみられるように、これらの工法は工事の進行工程全般に大きな影響を与えた。

基礎研究から応用研究まで―技術研究所の発足

大林組が技術研究に関する部門を設けたのは昭和二十三年(一九四八)六月の研究部新設にはじまるが、このときの研究部は技術ばかりでなく、事務や経営に関する研究も担当していた。同二十六年三月、研究部を研究室に改め、事務関係の研究は総務部、経理部等にうつされ、技術に関する調査、研究、立案等は改組された研究室が所管することとなり、同三十二年(一九五七)三月には、東京支店にも研究室分室が新設された。三十年代も後半にはいると産業界における技術革新の進展は目ざましく、これにともない工事は大型化、多様化、複雑化し、建設技術の開発改善は一段とその重要性を増してきた。これらの情勢に即応すべく昭和三十九年十一月末、本店内に技術研究所設立準備委員会が設けられ、技術研究所の新設が具体化した。

大林組技術研究所は、土木、建築の各分野にわたり、基礎研究を行なうとともに、それを応用研究の段階へ発展させることを目的とする。これが官公庁の研究所や大学の研究室とは性格のことなる点で、究極の目標は工事の質的向上と生産性の上昇にあり、大林組が社是とする「廉、速、良」につながるものである。そのため、研究所の発足に当たり技術研究開発運営委員会を設け、半期ごとにテーマと予算を決定する制度をとった。運営委員会は社長に直属し、研究所長および各業務部門のエキスパートによって構成され、下部機構として総務、技術の両専門委員会がある。これは個々の研究員が独善的な基礎研究のみにおちいることを避け、つねに現場と密着することをはかったものであるが、決定したテーマの研究についてはきわめて自由で、他から制約されない仕組みになっている。

組織は事務部(庶務課、会計課、資料課)と、工法・機械研究室、土質・基礎研究室、材料研究室、構造研究室、振動研究室、環境研究室、原子力研究室の一部七室で発足したが、昭和四十四年(一九六九)六月には特許課が新設された。

開発された多くの新工法―誇るべき数々の実験設備

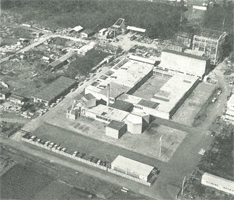

研究所の施設は、まだ武蔵野のおもかげを残す東京都北多摩郡清瀬町(現・清瀬市)下清戸に、約八万平方メートルの地をえらんで建設された。昭和三十九年(一九六四)十二月着工、翌四十年十二月一日竣工開所し、初代所長に取締役稲垣皎三が就任した。第一期建設として一般実験棟、構造振動実験棟、音響・空調実験棟、工法・機械実験室、付属施設などが完成したが、その後昭和四十三年(一九六八)十二月に食堂、会議室が、同四十六年三月には大型実験棟の新築が完成し、管理・研究棟の建設も予定されている。ここには回転式空調実験室、多目的実験床(衝撃試験台)、大型振動台、三〇〇トン構造強度試験機、二〇〇トン万能試験機など多くの誇るべき設備があるが、ここではその二、三についてのべる。

振動研究室にある大型振動台は油圧式で、振動台を二つのユニットに分けて使用できること、加振器が両端に取付けてあること、振幅が二〇センチまでとれること等が特色で、加振力は正弦波、三角波、ランダム波に対して最大一五トンGである。台の大きさは三×四メートル、自重五トンで、比較的大きな模型を用い、超高層建築などの振動実験を行なうことができ、この種施設ではわが国最初のものである。

戸外に設けられた衝撃試験台は、四・五×八×〇・七メートル、重量約七〇トンの試験床を宙吊りとし、これに約一五~三〇トンの振子を打ちつけ、任意の衝撃的加速を与えるもので、世界で唯一のものである。この装置は、動的な荷重に対する構造物の弾性、塑性や破壊性状のテスト等に用いられるが、仕上げ材の剥離や、地盤と建造物との相互作用を調べるのにも利用される。

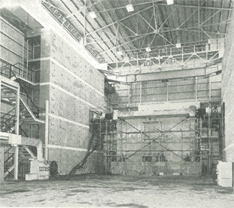

最近完成された大型実験棟は、大小二組の反力壁と試験床があって、実験しようとする大型のフレームや壁などの供試体に、左右の反力壁と試験床から大きな力をかけ、その強さやネバリを測定する装置である。大反力壁の左右から同時に力を加えた場合、最大二万トンメーターとなり、この種実験装置としては世界最大である。

OWS工法の開発に際し、発足当初の技術研究所が大きな役割を果たしたことは前にのべたが、その後も各種の実験や理論解析を行ない、この工法の発展に貢献した。OWS工法による地中連続壁体が耐震壁として使用可能となったについては、研究所が行なった鉄筋コンクリートに対する付着力の実験や、OWS壁と主要構造部材との剛な新接合法に関する開発が大きく寄与した。またベントナイト泥水についても、あらゆる条件下で実験を行ない、その管理に関しては独特の泥水有効性判定法や廃液処理法を開発した。

技術研究所が開発した新工法には、OPB(大林プレアッセンブルド バー)工法、OMG(大林メンブレーン グラウティング)工法、ファゴットシート工法、OH(オーハー)グラウト工法、OJP(大林ジャンボ パイル)工法等がある。OPB工法は、鉄筋コンクリート構造の性能改善のため、柱と梁の接合部に、加工した鋼製プレートを取付け、鉄筋コンクリート構造による高層建築の施工を目ざす工法で、高さ三一メートルまでの一般建築認可を得た。OMG工法は、矢板状の鋼材を引抜きつつ繰り返し使用し、その引抜いたあとに生じる空隙に壁体材料を注入する方法で、安価で完全な連続止水壁を形成することができる。ファゴットシート工法は、強い繊維の布をしき、ヘドロ地盤の表層処理を行なう方法であるが、これはクラレと共同で開発したものである。OHグラウト工法は、薬液(ハイセルOH)を注入して行なう地盤安定処理法で、これは東邦化学工業との共同研究によるものであった。

大口径拡底杭(OJP)工法は、工務部、技術部、機械部の発案により三菱重工業会社が掘削機を試作し、大林組と三菱建設が試験施工したものであるが、これは工務部が工法の仕様を決定すると同時に、技術研究所がコンクリートの強度発現性状、鉄筋とコンクリートの付着性状、施工性および沈下測定等について実験に着手し、成功した。この工法によって構築される基礎杭は、これまで認められた最大の先端支持力をもち、いままでにない高度のコンクリート強度と評定され、大林組の新工法として確立したものであるが、詳細についてはのちにのべる。またシールド工法についても、模型実験および現場実験を重ねて、セグメントに作用する土圧、切羽の安定や蛇行など、施工上の問題点について研究がつづけられている。

このほか、成果をあげた研究や現に研究中のものには、RIを用いて土中の含水量や密度を測定し、道路現場の施工管理を行なう方法、トラフィカビリティの実験的理論的研究、地震時における構造物の地下部分の水平抵抗に関する研究、トンネル内の防音処理、地域冷暖房に関する研究等きわめて多い。また新しい解析方法として電気アナログ法を開発した。これは工学問題におけるシステムのエレメント回路を、電機回路にアナログさせ、複雑な問題を簡単に解く方法で、土中滲透水の解析、粘土地盤の圧密、地盤中の熱伝播の解析をはじめ、振動問題や応力の解析にも用いられている。

原子力関係の研究としては、原子力室と協力して、PCRV(プレストレスコンクリート リアクター ベッセル)の十分の一模型実験を行なった。つづいてPCRVの設計解析資料を得るための研究を行なうとともに、解析困難なものについては模型実験を行なっている。

また、海底掘削を主体として、海底の地形や地質、海流、潮流、水圧、磁気等の調査を行ない、海洋開発のシステム化をはかる研究も進行中である。その一環として、日本電気と協力して改良した海底地質調査機器ソノプローブは、早瀬、大島、羽田沖、下田等でテストを行ない、いずれも成功をおさめた。海底地形の精密調査についても、ボトムスキャンナーの機能を向上させるために新型機の開発を進めている。海底施工については、岩掘削や大型プレパックドコンクリートの基礎的問題点が検討され、海上空港、潮汐発電、連絡橋、海上レジャーセンター建設等も、特定海域を対象として研究が行なわれつつある。

超高層ビルのわが国における第一号が、大林組設計施工の横浜ドリームランドのホテル エンパイアであることは別記したが、この工事によって構造物の変形特性、強度安全性が実験的にたしかめられたことは大きな収穫であった。構造設計技術については、技術研究所、電子計算機室、設計部を中心とするチームが編成され、各種のソフトウェアが開発されるとともに実用化が進んでいる。現在、構造設計はほとんど地震荷重によって決定しているが、今後建物がますます高層化するにつれ、風荷重をも考慮しなければならない。また、これまでは岩盤上に建てられたが、将来は軟弱地盤にも建てられるよう実験中である。これらはいずれも技術研究所の研究題目であるが、これら構造上の安全性の問題のほかにも、ショックベトン等の外装材が地震時の建物の変形によってどのように影響されるか、躯体と各種の外装材に関する実験なども行なっている。

公害防止に関する研究も、技術研究所の任務の一つである。建設工事による振動、騒音公害については、従来も機械部、技術部、工務部が協力して、その実態の測定、被害の予想、防止方法の検討を行なってきたが、一般工場の工作機械等が近隣におよぼす振動騒音や、建物が交通機関等によって受けるこれらの障害についての調査や防止方法についての研究も進んでいる。また、大林組が開発した無振動、無騒音のOWSソレタンシュ工法についても、泥水廃液の第二次公害防止のため、その処理方法としてフィルタープレス、デカンスの二処理法を開発した。これはさらに一歩を進め、一般の汚水やヘドロの処理に応用すべく検討されている。煙害、煤塵防止の鉄筋コンクリート製超高煙突についても、その設計のための解析プログラムを開発し、高層ビルの建設によって付近に生じる乱気流発生に関しても、小型風洞による実験を行なっている。

このほか、工法、技術の問題ではないが、所内の研究文献や資料の管理について、大林組独得の一〇〇進法分類を開発したことが専門家の注目をひいた。これまで図書カードや穴あきカードで整理していたこれら文献類を、手作業によらず機械化し、新しい検索システムを開発したのがそれで、一〇〇進法PCSと名づけられた。カードの選別速度は毎分六〇〇枚であるが、一枚のカードについて四〇欄同時照合できるため、この方法によると手作業のほぼ一〇〇〇倍の速度が得られる。これは機械の価格が安いこと、各国語の文献をそのまま処理できる等の長所があり、この検索方式の開発によって研究所の情報管理システムが確立された。

なお、下記のように、大林組は特許および実用新案を多く所有しているが、その大半は技術研究所の設立以後のものである。もとより現場で開発されたものも数多くあるが、昭和四十年以降においては研究所に負うところが大きい。技術研究所の開設とともに、本店研究室と東京支店分室は廃止され、大阪に支所をおいた。また、研究所では外部からの委託研究や各種の実験依頼にも応じて、多くの成果をあげており、昭和四十二年から、年刊として「大林組技術研究所報」を、また同四十四年一月から月刊で「研究ダイジェスト」を発行している。