こうしてクローズアップされた全国の大型プロジェクトは枚挙にいとまがないが、その導火線となった首都圏、関西圏を中心に主なプロジェクトを取り上げ、当社の取組み状況を以下に記すこととする。

<首都圏>

●東京都庁舎移転プロジェクト

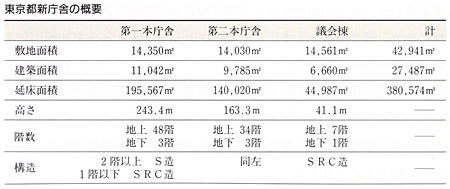

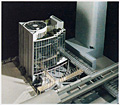

東京都は、丸の内にあった旧第一本庁舎の老朽化、狭隘化に対処するため、昭和60年(1985)、新都庁舎を新宿副都心に建設することを決定した。設計は丹下健三・都市・建築設計研究所案がコンペで選ばれ、63年3月に着工、平成3年4月開庁した。建設経費1,569億円、新庁舎の概要は下表のとおりであり、第一本庁舎は高さ243.4mで日本一の高さを誇る(平成3年現在)。当社は、第二本庁舎を他社とのJVで受注した。

なお、旧庁舎跡地には東京国際フォーラムの建設が進められている。

●東京都臨海副都心開発プロジェクト

東京が国際都市として成長するに伴い、オフィスビル不足の解消をはじめ、それにふさわしい都市機能の整備を早急に進めることが必要となった。

既存市街地の再開発が困難に近い状況のなかで、その受け皿として脚光を浴びたのが臨海部であった。東京湾に浮かぶ東京都が所有する埋立地がそれである。その中核をなす13号地(台場・青海地区)、10号地(有明南地区)そして民間地権者が多い有明北地区に、職・住・遊一体型の未来都市を形成しようとするのがこのプロジェクトである。また、これらの地区に隣接する豊洲、晴海、月島地区でも、都の開発構想に触発されるように次々と開発のアドバルーンが上げられ、地権者・デベロッパー・商社・銀行・建設業者は輻輳していくつもの企業グループを組織し、臨海部副都心開発への参入、そして関連地区の大規模再開発へと動き出した。

このような大規模開発には、官民の資本投資が不可欠であるが、さまざまに打ち出される計画・提案の方向性を定め、整合性をもった都市づくりを進めるため、東京都は昭和63年(1988)春、「臨海部副都心開発基本計画」を取りまとめるとともに、「豊洲、晴海地区開発基本方針」を打ち出し、これらのプロジェクトの相互性を明確にし、その推進を図っていくこととした。そして、推進母体となる第3セクターとして東京臨海副都心建設株式会社が63年11月設立された。

基本計画では、第1段階として平成5年度を目標に、情報通信関係設備を集中配備するテレコムセンターを核とした高層インテリジェントビル群(青海地区)、国際展示場(有明地区)、お台場海浜公園の3拠点とその周辺開発を行い、第2段階では有明地区全域の開発推進、台場地区と東京テレポートとの間のブロック開発など周辺開発を西暦2000年度を目標に進め、第3段階として、これらのプロジェクトを21世紀初頭に完成させるというものである。

計画はその後見直しが行われ、始動期第一段階の完了を2年延期し、青海・台場地区で住宅1,000戸を増床すること、全体計画を3年延期すること、世界都市博覧会「東京フロンティア」を平成8年に開催することなどが明らかにされた。

完成すると居住人口6万人、就業人口11万人が見込まれ、開発事業費は8兆~10兆円にのぼるといわれている。

交通アクセスとしては、芝浦と13号地を結ぶ東京港連絡橋が62年1月着工された。この橋には新橋駅と結ぶ新交通システムが併設され、平成7年に10号地の有明南地区までの間が開業の予定となっている。

なお、平成元年度から計画区域内の都市基盤施設として、道路、共同溝、シンボルプロムナード、公園・緑地、供給処理施設等の建設が進められており、当社は、東京臨海副都心へのライフラインを収容する有明北地区の大断面共同溝トンネル建設工事(JV)を受注した。この工事には、当社が他社と共同開発した横二連形泥土圧式シールド工法(DOT工法)を採用している。

また、東京都は平成2年に事業コンペを実施し、臨海副都心へ進出する企業グループの選定を行い、プロジェクトの推進を図った。そして14事業者が選ばれ、そのうち当社は、台場G-2区画のサントリーの「サントリービル計画」に参画し、さらには台場G-1区画のペクテル・日商岩井グループの「パシフィック・リム・センター計画」に協力するなど、積極的な営業を展開している。

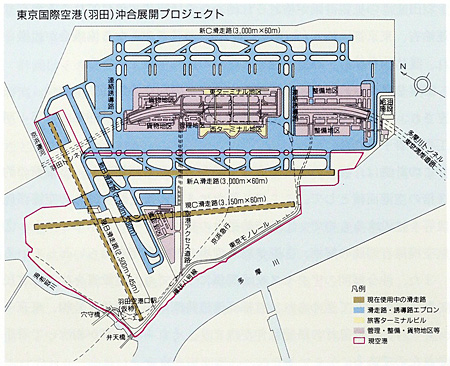

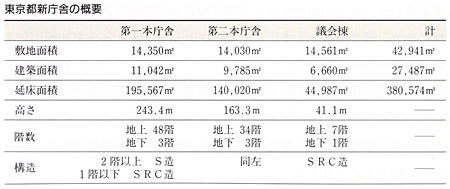

●東京国際空港(羽田)沖合展開プロジェクト

羽田空港の拡張計画が検討され始めたのは昭和46年(1971)ころからで、運輸省、東京都、地元(大田区・品川区)の三者からなる協議会が組織され、具体的な検討・調整が進められたのは52年夏であった。

58年2月には、三者の合意が整い「東京国際空港整備基本計画」が決定され、航空法や東京都条例に基づく諸手続きを経て、59年1月第1期工事が着手された。

この計画は、現在の空港を大きく沖合の埋立地に展開し、整備前の約3倍の空港面積として、ここに、新たに3本の滑走路をはじめ空港諸施設等を建設するもので、①航空輸送力の確保とサービス水準の向上、②航空機騒音問題の解消、③廃棄物処理場の有効利用をねらいとしている。

また、沖合展開のアクセス交通関係についても、建設省をはじめ官民の計画が並行して進められ、首都高速道路湾岸線、環状8号線、東京モノレール、京浜急行の路線延伸が決まり、それらの工事が相次いで着手されたのである。

東京国際空港(羽田)沖合展開事業は、全体を3期に分けて実施される。

第1期は、新A滑走路(3,000m)を整備するもので63年7月の供用開始をもって完了した。その結果、滑走路は従来のB・Cと合わせて3本となった。

第2期は、現在のターミナル地区の機能の新ターミナル地区(西側)への移転・拡充、整備工場の新設などで、平成5年秋ころの供用開始に向けて工事が急ピッチで進められている。なお、第2期の供用に合わせて、東京モノレールの新ターミナル延伸、京浜急行の東京モノレールとの接続、首都高速道路湾岸線の東京側の供用開始、環状8号線の延伸等の空港アクセスの整備が予定されている。

第3期は、埋立地拡張部(現在未完成)に建設される新C滑走路と新ターミナル地区(東側)、現在のB滑走路を沖側に平行移動して新設される新B滑走路等の供用開始となっており、平成7年ころの完成を目標としている。またアクセス交通も、湾岸線の川崎側の供用など、全面的供用が図られる。現在、すでに埋立地拡張部での地盤改良工事が始まっている。

当社は、このプロジェクトに関し、埋立地護岸・造成・地盤改良、空港用地整備、西旅客ターミナルビル、立体駐車場南棟、羽田第1トンネル、多摩川トンネル、京浜急行および東京モノレールの羽田空港口駅など数多くの関連工事に従事している。これらのうち主要工事については別に述べる。

東京国際空港(羽田)沖合展開プロジェクト

東京国際空港(羽田)沖合展開プロジェクト●東京湾横断道路建設プロジェクト

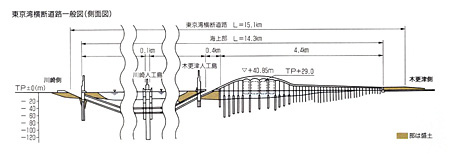

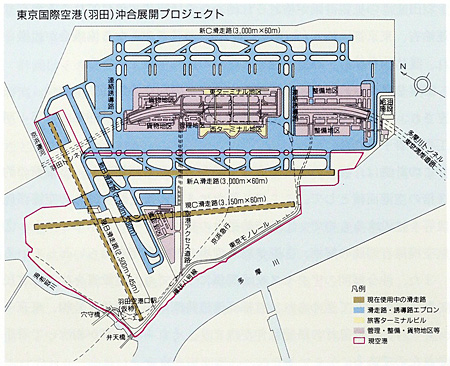

東京湾横断道路は、首都圏の諸機能の再編や産業活力の向上等に寄与することを目的として計画されたもので、神奈川県川崎市と千葉県木更津市を連絡する延長15.1㎞の有料道路であり、湾岸道路、首都圏中央連絡道路、東京外郭環状道路などと一体となって東京湾環状道路を構成するものである。

昭和61年(1986)2月、「東京湾横断道路の建設に関する特別措置法」が成立、横断道路は第3セクター方式により建設し、完成後は日本道路公団が管理・運営することとされた。同年10月、日本道路公団、地方公共団体、民間企業の出資による東京湾横断道路株式会社が発足し、事業のスタートが切られた。

横断道路の構造形式は、川崎側から約10㎞がシールドトンネル、木更津側から約5㎞が橋梁で、トンネルの中央部には川崎人工島が、トンネルと橋梁の結節部には木更津人工島がつくられ、その総事業費は1兆1,500億円の大プロジェクトである。

当社は、東京湾横断道路プロジェクト・チームを結成し、横断道路建設に要求される高度な最先端技術の研究開発、工事獲得方策の立案等を担当させた。そして、平成元年11月、当社は木更津人工島西工事(JV)を受注することに成功した。

また、これに続いて平成4年2月には、木更津人工島を発進基地として川崎人工島に向かう横断道路のシールド工事、中央トンネル木更津南(その1)工事(JV)を受注している。

東京湾横断道路一般図(側面図)

東京湾横断道路一般図(側面図)●みなとみらい21プロジェクト

横浜市は、21世紀を展望し昭和56年(1981)に長期総合計画「よこはま21世紀プラン」を策定した。みなとみらい21は、その計画の中心的な事業であり、関内・伊勢佐木町地区と横浜駅周辺地区とに二分化されている横浜都心部の一体化、また横浜港の港湾機能の質的転換、首都圏の業務機能の分担などを同時に実現しようとする大規模な都市開発プロジェクトである。

みなとみらい21は、「24時間活動する国際文化都市」「21世紀の情報都市」「水と緑と歴史に囲まれた人間環境都市」という三つの基本的な考え方に基づき、都心部に隣接する臨海部の既存の土地110㏊と埋立地76㏊を合わせた計186㏊の土地に、業務機能、商業・サービス機能、文化機能、国際交流機能など最先端の高度な都市機能を集積していき、完成目標の平成12年(西暦2000年)には19万人の就業人口と1万人の居住人口をもつ、活気あふれる街の実現を目指している。

開発にあたっては、国の支援を受けるナショナルプロジェクトとして、公共セクター、民間セクター、第3セクターが一体となって事業を推進している。

平成3年夏には、横浜国際平和会議場(パシフィコ横浜)がオープンした。引き続き、オフィスビルをはじめ各種施設の建設が進められている。

当社は、基盤整備として共同溝および臨港幹線道路等をJVで施工し、さらに、日本一の高層ビルとなるランドマークタワー(平成5年完成予定)、三菱重工ツインタワー(第1期、平成6年完成予定)をJVで施工中である。

●横浜ビジネスパークプロジェクト

横浜ビジネスパーク(YBP)は、総開発面積13.1㏊、延床面積24万㎡の民間単独事業としては国内最大級の再開発プロジェクトである。都心のバックオフィスとしての機能を担い、3棟のオフィス棟のほか、研究開発センターや研修センターおよびホテル(予定)等を備えた郊外型の複合業務拠点となっている。

YBP計画は、昭和55年(1980)に野村不動産が横浜市保土ケ谷区にあった日本硝子の工場跡地を取得したことからスタートした。当初は住宅系の開発を行う計画であったが、横浜市から昼間人口を増やすため業務系施設を入れてほしいとの要請を受け、何度かの計画の見直しが行われ、60年最終的に業務系中心の開発計画に変更することになった。そして、野村不動産に「保土ケ谷プロジェクト推進室」が設置され、当社はこの推進室に人員を派遣するなど、協力・支援体制を整え、同社の開発を推進していった。

全体計画においては、良好な施設と環境の整備および保全を目的に地区計画制度、業務系の一団地認定などの制度を活用し、公園等の公共公益的施設やインフラストラクチャーの整備とともに、地域活性化に貢献するものとなっている。また、建設省および横浜市から「都市拠点開発緊急促進事業」の全国第1号の認定を受け、工場跡地等の低・未利用地を活用した都市開発プロジェクトの先駆として注目された。

具体的な建築計画は、野村不動産と当社が共同で設けたYBP設計室で担当し、快適な知的創造空間をつくり出すために不可欠な「ゆとり」と「潤い」のある環境の実現を目指すと同時に、意匠面では既成市街地に融け込むような優しいイメージになるよう配慮した。また、建物群の各部の設計についても、アメニティの高い空間づくりのコンセプトに沿って、YBP全体の統一感を守りながら、マリオ・ベリーニ氏をはじめ、内外の優秀なデザイナーの協力を得て、より魅力的でクオリティの高いデザインを追求した。

当社は、計画当初より事業主体である野村不動産と共同で基本計画の策定や設計業務を行うとともに、野村タワーズ・NRIタワー、野村タワーズ・ウェストタワー、エントランスホール・ベリーニの丘、日本DEC研究開発センター、野村総合研究所横浜センター、地下駐車場、地域冷暖房センターなどほとんどの施設を単独で施工した。

これらの主要な工事は別に述べる。

●幕張新都心プロジェクト

千葉県は、先端技術産業を中心とする新産業の導入、国際交流の活発化、情報化の推進、文化面の向上など、21世紀に向けて新しい県づくりを進めるため、昭和58年(1983)に「千葉新産業三角構想」を策定した。幕張新都心プロジェクトは、この構想の基幹プロジェクトの一つに位置づけられ、東京都、神奈川県が進めている大型ウォーターフロント開発の「臨海副都心計画」「みなとみらい21」とともに、東京湾岸の広域インテリジェントゾーンを構成しようとするものである。また同地域は、東京への一極集中の是正と多極分散型の国土形成を基本目標とする「第4次全国総合開発計画」の中で、首都機能を分担すべく東京圏の「業務核都市」の一つに位置づけられており、幕張新都心プロジェクトは首都機能の受け皿として、開発面積約522㏊の埋立地に就業人口15万人、居住人口約2万8,000人の新都心を建設する計画である。

幕張新都心は、業務研究地区、タウンセンター地区、文教地区、公園緑地地区、住宅地区、さらに幕張新都心拡大地区から形成される。

すでに、幕張新都市の中核的施設である日本コンベンションセンター(幕張メッセ)や、千葉マリンスタジアム、放送大学、神田外語大学などが完成し、その後続々と各地区でさまざまな施設の建設が進められている。

当社はこれまでに、神田外語大学、幕張メッセの幕張イベントホール、ザ・マンハッタン、住友ケミカルエンジニアリングセンタービル、キヤノン販売幕張ビル、NMビルをJVで、ホテルグリーンタワー幕張を単独で受注した。また、住宅地区での事業コンペにおいて、野村不動産グループに参画して当選し、現在計画実現へ向け事業を推進中である。

<関西圏>

●関西国際空港建設プロジェクト

関西国際空港とその周辺の関連プロジェクトは、総事業費35兆円ともいわれており、関西国際空港建設プロジェクトはまさにその中核となり先導役を果たしている。

経済のグローバル化に伴い、諸外国との人的・物的交流は一層頻繁となってきた。このため、わが国にも世界の主要都市とつなぐ24時間運用可能なハブ空港の開設が喫緊の課題となっていた。羽田、成田の両空港は早晩満杯状態となることが予測され、その拡張計画も進められていたが、国際級ハブ空港の早期完成と立地の諸条件から、関西国際空港の建設が国家的プロジェクトとして閣議決定されたのであった。

昭和59年(1984)10月、国・地方公共団体・民間の共同出資による関西国際空港株式会社が設立され、同時に、地域社会や利用者の意向を反映させるための関西国際空港推進会議(地元の地方公共団体、経済界、学識経験者等で構成)が設置され、このプロジェクトはスタートした。

新設された会社は、民間活力導入のモデルケースともされ、関西経済圏の浮上を目指す財界の期待は大きく、多くの関連する企業が出資をしたが、当社もその1社となっている。

新空港の全体構想は主滑走路2本、補助滑走路1本、面積約1,200㏊、年間離着陸回数26万回の能力を有するものであり、新空港へのアクセスとしては、道路、鉄道、海上による広域的な交通施設の整備が計画されており、空港島への連絡橋は道路・鉄道併用橋として建設される。現在進行中の事業はこの第1期計画で、その概要は次のとおりである。

計画の概要(第1期)

| 位置 |

大阪湾南東部の泉州沖約5㎞の海上 |

| 規模 |

滑走路3,500m 1本 |

| 面積 |

511㏊(埋立土量約1億8,000万㎥) |

| 連絡橋 |

道路・鉄道併用橋 長さ3,750m |

| 事業費 |

約1兆4,300億円 |

| 開港 |

平成6年夏を目標 |

前章で述べたとおり、当社は、関西国際空港の関連工事の受注を重要目標に掲げ、60年6月本店に専任の営業部を設置するとともに、関西国際空港営業連絡会(議長=副社長大岡 昇)を組織するなど、精力的な営業活動を展開した。

空港建設は、漁業補償や環境影響評価等の困難な諸問題が解決された62年1月、空港島護岸築造工事の着手によってそのスタートが切られた。当社はまず、同年3月、空港連絡橋下部第2工区(JV)を関西国際空港から受注したのをはじめとして、その後、空港島造成工事(JV)、同道路・鉄道土木工事(JV)、同地盤改良工事(JV)等を受注した。また、大阪府からは、同年6月、空港島への埋立土砂を採掘・搬出する阪南丘陵土砂採取工事(JV)を受注している。

さらに平成3年2月には、建築工事の第1弾である関西国際空港庁舎・管制塔(JV)を、続いて同年4月、最大の施設である関西国際空港旅客ターミナルビル北工区(JV)を受注した。これらの建築工事は、いずれも国際入札に付されたもので、前者のJVには米国イリノイ州のシャール・アソシエイツが、後者にはフルア・ダニエル・ジャパン社が構成会社に名を連ねている。また、関西国際空港旅客ターミナルビルの設計については、パリ空港公団の基本構想をもとに、国際設計競技が行われ、イタリアのレンゾ・ピアノ氏の作品が最優秀作品に選ばれた。施工にしても設計にしても、日米建設摩擦と国際化の動向を如実に反映したものとなった。

このほか、関西国際空港建設に関連して、大阪府が事業主体となって進めている南大阪湾岸整備事業(りんくうタウン)の護岸・埋立工事等や、日本道路公団、JR西日本、南海電鉄からも新空港へのアクセス交通関連工事を受注したのであった。

●南大阪湾岸整備事業(りんくうタウン)プロジェクト

関西国際空港の対岸において、埋立・造成を行い、空港機能の支援・補完および地域の環境改善を図るため、空港と一体的に機能する新しい都市づくりを行うものである。埋立規模は318.4㏊で、総事業費は1兆4,000億円に及ぶ。事業主体は大阪府である。

都市内は事業目的に合わせて9ゾーンに分けられており、土地利用の急がれるゾーンから順次完成、供用されることとなっている。

空港の玄関口となる商業業務ゾーンでは、りんくうタウンのシンボルとなるゲートタワービル{注}や、ホテル、オフィス、文化・アミューズメント施設などが計画されている。そのほか、空港関連産業ゾーン、流通・製造・加工ゾーン等が計画されており、公園等のアメニティスペースも整備される予定である。

注 ゲートタワービルは、当初計画より縮小した形で発注され、平成4年8月、当社が幹事会社のJVで受注し、この地区での工事の口火を切った。

●テクノポート大阪プロジェクト

大阪ベイエリアには多数の大規模プロジェクトが集中している。そのなかで人々の注目を集めているのが、大阪湾臨海部の北港地区および南港地区に計画されている「テクノポート大阪」計画である。

この計画は、昭和40年代から埋立・造成されてきた臨海部(北港、南港)に先端的かつ高次の都市機能を集積し、近畿・大阪都市圏の発展をリードする国際情報都市を創出することを目的としている。

この計画の対象となるのは南港地区で約160㏊(愛称コスモスクエア)、北港北地区約225㏊、北港南地区約390㏊、計775㏊であり、三つの中核機能である先端技術開発機能、国際交易機能、情報・通信機能と、文化・レクリエーション・居住などの都市機能を整備する計画である。

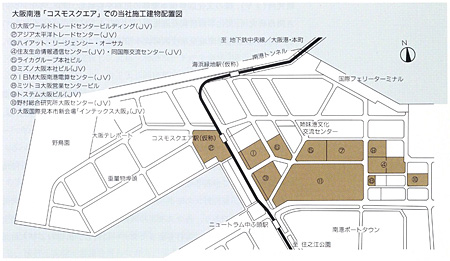

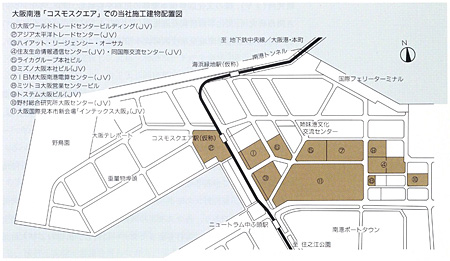

当社は主として南港地区において大阪国際見本市新会場「インテックス大阪」(JV)、IBM大阪南港電算センター(JV)、ライカグループ本社ビル、野村総合研究所大阪センター(JV)、住友生命情報通信センター(JV)、ミズノ大阪本社ビル(JV)、トステム大阪ビル(JV)等の工事に携わってきたが、さらにアジア太平洋トレードセンター(その2)(JV)、大阪ワールドトレードセンタービルディング(JV)、ハイアット・リージェンシー・オーサカを施工中である。

大阪南港「コスモスクエア」での当社施工建物配置図

大阪南港「コスモスクエア」での当社施工建物配置図●関西文化学術研究都市プロジェクト

近畿圏には、国際的に評価の高い大学が集積し、学術研究レベルも非常に高いといわれている。また、民間を中心とする実用化研究開発分野での技術開発力もきわめて高い水準にある。これらの多様性に富む既存の集積と新しい学術研究拠点をネットワークして、世界的な学術・研究開発機能の集積と、未来志向型の新しい産業の展開をこの地域にもたらそうというのが「近畿リサーチコンプレックス」構想である。そして、この構想の中核的役割を担うのが、関西文化学術研究都市である。

関西文化学術研究都市は、近畿圏の主要都市と密接に連携できるすぐれた立地条件を生かし、文化・学術研究、技術開発の発展を目的に、画期的な新都市を建設することを目指している。事業主体は、国、地方公共団体、住宅・都市整備公団、民間企業等であり、対象地域は大阪府・京都府・奈良県の3府県5市3町にまたがる。その広大な地域の中に、文化学術研究施設、公共・公益施設、住宅施設などを整備すべく、文化学術研究地区(想定人口約18万人)と周辺地区(想定人口約20万人)とに分けて整備が進められている。

当社はこれまでに同志社大学田辺キャンパス(JV)、京都厚生年金休暇センター(JV)、大阪電気通信大学四條畷学舎、国際電気通信基礎技術研究所(JV)、緑の文化園整備事業等の工事を完成し、現在、キヤノン91A関西研究所、文化学術研究交流施設(第1期)A工区(けいはんなプラザ)(JV)、京阪奈地球環境産業技術研究本部施設(JV)等を施工中である。

●コスモポリス計画

わが国初の24時間空港が開港することによって、南大阪・泉州の産業立地条件は飛躍的に向上するといわれている。「コスモポリス計画」は、今後大きく発展する可能性を秘めた泉州地域にハイテク・リサーチパークを創出し、大阪の産業構造の高度化に資することを目的としている。具体的には、先端技術産業および情報産業を近畿自動車道沿いの丘陵地に産業団地として分布させるものである。

対象地域は、泉佐野コスモポリス、岸和田コスモポリス、和泉コスモポリスの3地域であり、各コスモポリスにおいて第3セクターの事業主体が開発を進めている。当社も第3セクターに対し、出資および人員派遣を行っている。

●西播磨テクノポリスプロジェクト

テクノポリスとは、既存の母都市近くにハイテク産業、大学、研究機関を誘致し、産・学・住が組み合わさって形成される高度技術集積都市のことで、地域経済の活性化、自立化を促進する役割を果たすものである。地方への定住志向を促進するためには、地域社会においても雇用の場を提供することが不可欠であり、テクノポリスの建設は、これらのニーズに応えるとともに、研究開発機能の地方分散や地場産業の活性化などの効果を期待したものである。

この「テクノポリス構想」は昭和55年(1980)に通産省が提唱し、現在では26の地域が対象地域としての指定を受けているが、西播磨テクノポリスは60年に18番目の地域として承認され、開発が進んでいる。

西播磨テクノポリスの事業主体は兵庫県であり、対象圏域は姫路市を母都市とする相生市、龍野市、赤穂市などの4市10町に及ぶ。その圏内に、テクノポリスをリードする拠点都市「播磨科学公園都市」の建設が現在進行中である。

当社は、ここに建設される世界最大規模の大型放射光施設の造成工事を手がけた。

●明石海峡大橋・来島海峡大橋プロジェクト

本州四国連絡橋の建設計画は、第1次石油危機後、経済の安定化を待っていわゆる1ルート4橋の建設促進が図られた。そして昭和63年(1988)4月、瀬戸大橋が完成し、児島~坂出ルートが全面供用開始されて本州と四国とがつながった。着工より約10年の歳月を経ていた。当社は同ルートの南北備讃瀬戸大橋下部工中工区・北工区(JV)、番の州高架橋下部工(その6)(JV)などを担当した。

一方、神戸~鳴門ルート、尾道~今治ルートの2ルートについても、60年6月の大鳴門橋の完成を機に明石海峡大橋架橋計画と、来島海峡大橋架橋計画が動き始めていた。当社は、さきの南北備讃瀬戸大橋下部工の実績をもとに、この二つの架橋建設工事を受注すべく、60年8月明石海峡大橋プロジェクト・チームを設置し、やや遅れて62年10月来島海峡大橋プロジェクト・チームを設置した。

それは、施工部門、研究開発部門、設計部門、機械部門等の力を統合し、検討、実験・実証を重ねながら、より強力な技術営業を展開していくためのものであった。

こうしたなかで、61年4月、明石海峡大橋の起工式が挙行された。そして、63年2月、当社は所期の目標どおり明石海峡大橋(1A下部工)(JV)を受注した。

また、来島大橋では、62年11月以来、地質調査工事を当社と熊谷組とのJVで施工していたが、平成2年8月、本体工事である来島大橋下部工東工区(その1)(JV)を受注したのであった。

当社は、本州四国連絡橋建設の3ルートにおいて、南北備讃瀬戸大橋、明石海峡大橋そして来島大橋と、それぞれのルートを代表する架橋工事を担当することとなったのである。

明石海峡大橋は平成10年3月、来島大橋もこれに続く開通を目指して鋭意施工中である。